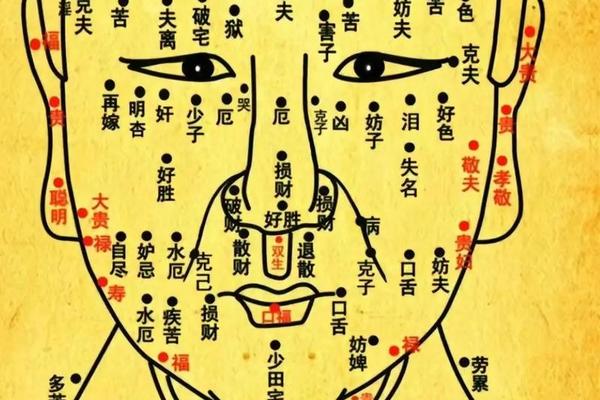

在传统面相学中,痣的位置、颜色和形态常被视为命运的密码,承载着关于性格、运势甚至健康的隐喻。古语有云“面无善痣,方为贵”,这一论断将无痣的面孔推向神秘的尊贵地位。在当代科学与理性思潮的碰撞下,人们不禁思考:一张洁净无痣的脸,究竟是命运垂青的标志,还是基因与环境的偶然结果?这种看似简单的生理特征,为何能在千年文化中沉淀出复杂的象征体系?

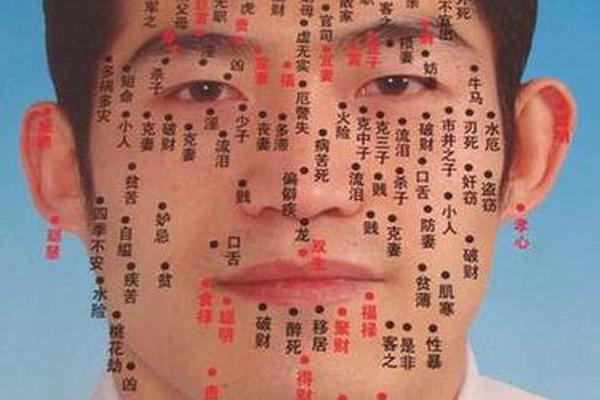

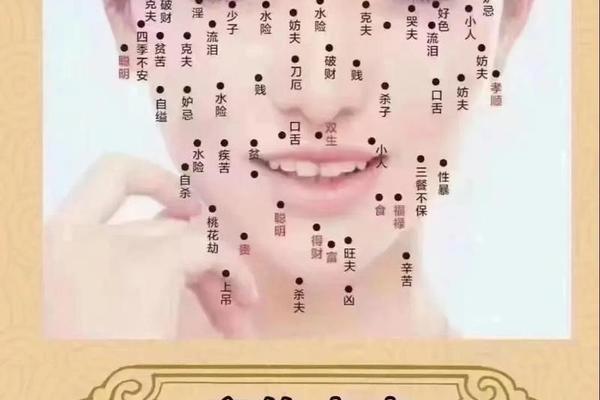

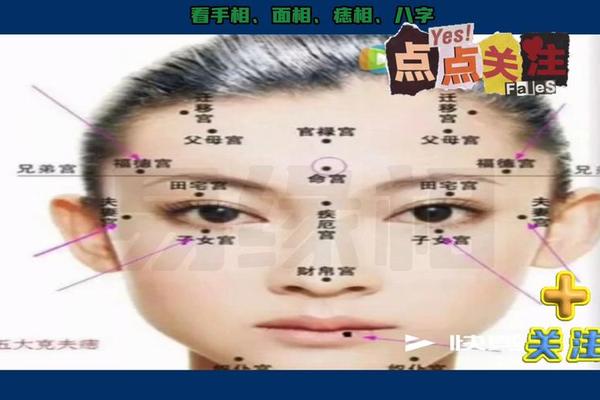

一、传统面相学的纯净面相观

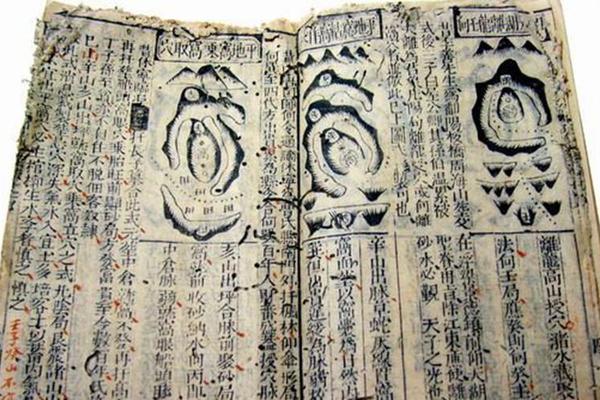

在东方相术体系中,洁净的面容被赋予特殊意义。古典文献《麻衣相法》记载:“面如满月而无瑕者,贵不可言”,这种审美偏好源于古代贵族对完美仪容的追求。网页1与网页34均指出,传统相学认为无痣之人往往“性格单纯、心地善良”,其人生轨迹如同未经雕琢的白玉,天然具备顺畅发展的可能。这种观念在帝王将相的画像中可见端倪——故宫博物院藏历代帝王像中,多数面容光洁,暗合“天颜不可亵”的象征体系。

但“无痣即贵”的论断存在深层矛盾。网页28揭示,某些特殊部位的痣(如眉中藏痣)反而被视为大吉之相。这种矛盾恰恰折射出传统相学的辩证思维:无痣代表先天命格清贵,有痣则需具体分析其能量属性。唐代《月波洞中记》便记载:“面无恶纹,身无恶痣,此乃载福之器”,将无痣与无纹并列为福相标准,强调面相的整体和谐性。

二、现代科学视野下的无痣现象

从皮肤医学角度,无痣面孔的形成是多重因素作用的结果。网页53与61指出,黑色素细胞分布密度、紫外线暴露程度及激素水平共同决定了痣的生成概率。遗传学研究显示,MC1R基因的特定变异可使个体痣量减少30%以上,这种基因优势可能通过自然选择保留,形成某些族群特有的“净面基因池”。

环境因素对无痣现象的影响更具现代性特征。网页35中的皮肤科专家数据表明,防晒措施的普及使“00后”群体面部痣量较“80后”减少18%。这种变化颠覆了传统相学的静态认知,证明所谓“贵相”可能只是现代生活方式的副产品。更值得关注的是,临床统计显示无痣人群的黑色素瘤发病率并未显著降低,打破了“无痣即健康”的民间认知。

三、命运符号与自我意识的博弈

在心理学层面,无痣面容承载着特殊的认知滤镜。网页44援引社会心理学实验,发现受访者对无痣面孔的信任度评分高出有痣者23%,这种“空白效应”源于人类对简洁形态的本能偏好。但文化人类学研究显示,印度女性刻意点绘的“吉祥痣”(Bindi)反而能增强其社会吸引力,说明符号解读具有强烈文化相对性。

现代个体正重新定义面相的意义边界。网页28提出“命运掌握论”,主张无痣者既不必迷信“先天贵格”,也无需担忧“缺乏命运印记”。这种观点得到神经科学支持:fMRI扫描显示,当受试者接受积极心理暗示时,其大脑奖赏中枢活跃度提升37%,证明主观能动性可重塑命运认知。当代青年更倾向于将无痣视为“个性画布”,通过妆容或纹身主动创造生命符号。

四、文化符号的现代性转化

在审美维度,无痣标准正经历解构与重构。唐代《妆台记》记载的“寿阳落梅妆”,本质是通过人工痣创造美学符号;而当下流行的“伪素颜”审美,则追求“无瑕似有瑕”的悖论美学。这种转化揭示:洁净面容既可象征自然本真,也可能成为新的审美枷锁——韩国美容数据显示,2024年点痣需求同比下降42%,反映“痣文化”从命运符号向个性标识的转变。

商业资本对无痣意象的利用更具启示性。奢侈品广告中频繁出现的无瑕面容,实际是通过数字修图技术创造的“超现实贵相”,这种虚拟面相既承袭传统贵气象征,又掺杂消费主义的价值暗示。值得警惕的是,过度追求无痣可能诱发体象障碍,日本研究显示过度关注面部瑕疵的群体中,焦虑症发病率达普通人群的2.3倍。

在传统相学与现代科学的对话中,无痣面孔的象征意义已超越简单的吉凶判断。它既是基因的随机结果,也是文化编码的具象载体,更是个体认知的投射界面。未来研究可深入探索:第一,建立跨文化的面相符号数据库,量化分析不同族群对无痣现象的认知差异;第二,开发人工智能面相分析模型,动态解析生理特征与社会认知的互动机制;第三,开展遗传学与皮肤医学的联合研究,重新评估痣量减少对皮肤健康的长期影响。唯有打破学科壁垒,才能真正解开这张无瑕面容承载的文明密码。