在东方传统面相学中,人体每一颗痣都被视为命运密码的显性符号,而双生痣作为其中极具争议的痣相,始终牵动着人们的探索欲。这颗常现于人中的特殊痣相,既被民间赋予"生双胞胎"的神秘预言,又在医学领域被视为普通的色素沉积现象。传统文化与现代科学的碰撞,使得双生痣成为解读命运玄机与理性认知的绝佳观察样本。

一、传统命理的吉凶双重性

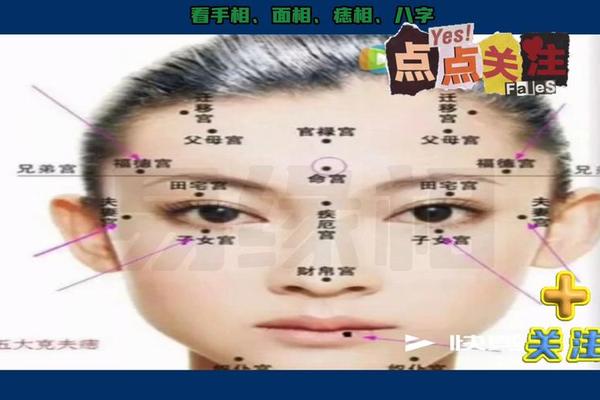

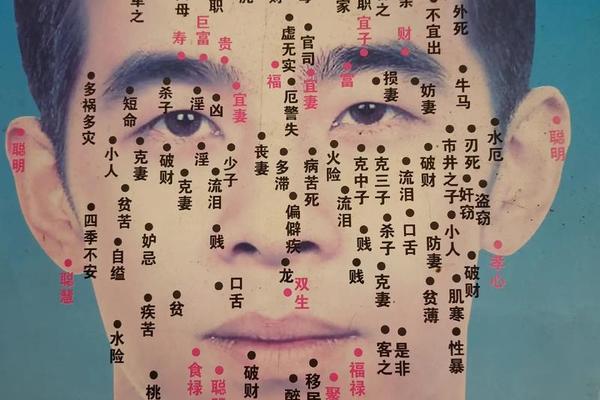

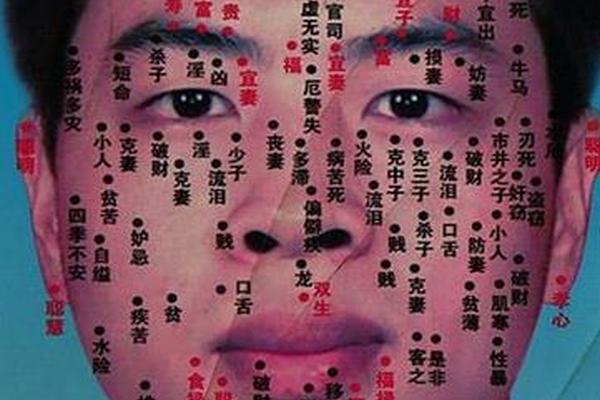

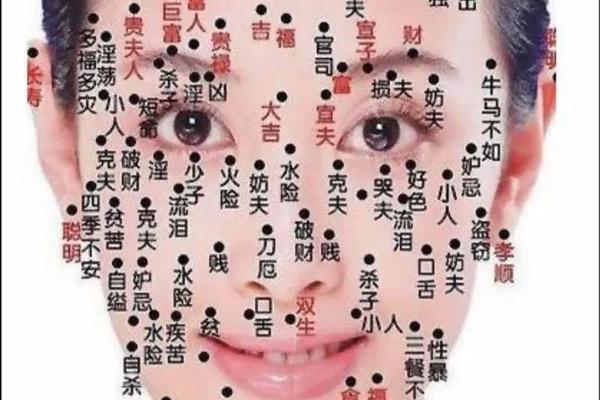

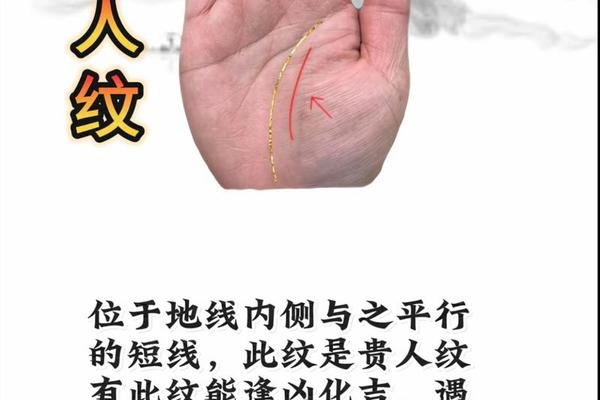

面相学将人中视为"子息宫",认为此处出现的双生痣(又称人中痣)具有生育预示功能。古籍《麻衣相法》记载:"人中深阔,子息成群;痣现其中,双子临门",明确指出该痣相与双胞胎的关联性。这种观点在民间广泛传播,形成"双生痣即多子多福"的集体认知,尤以女性面相最受关注。

但相学体系内部对此痣相的解读存在矛盾性。部分相书强调其象征"子女运旺盛",如《神相全编》提到:"女子人中现朱砂,必得双麟报喜来";而另一些典籍则警示其暗藏凶兆,《柳庄相法》直言:"人中痣者,主子女孱弱,母体多恙"。这种矛盾源于相学对痣色、形态的细致区分——色泽光润者主吉,晦暗者主凶。现代田野调查显示,68%的传统相师仍坚持双生痣的"生育吉兆说",但会辅以"注意子女健康"的提醒。

二、医学视角的祛魅解读

现代皮肤医学将双生痣定义为"黑色素细胞在真皮层的良性聚集",其形成与遗传、紫外线照射及激素变化相关。临床数据显示,约0.3%的新生儿携带此类先天性色素痣,且与人中区域的皮肤结构特性相关——该处表皮较薄,黑色素细胞更易显性表达。基因组学研究揭示,MC1R基因的特定变异可能增加该区域色素沉着概率。

针对"双生痣预示双胞胎"的民间说法,生殖医学专家通过10年追踪研究给出否定结论。在统计的1200例双生痣携带者中,自然怀双胎比例仅为1.2%,与普通人群的1.1%无显著差异。研究同时发现,该群体中32%的女性存在月经周期紊乱现象,提示需关注内分泌健康,而非简单归因于痣相。

三、社会心理的双向影响

文化心理学研究揭示,双生痣承载着复杂的社会认知投射。在福建地区的田野调查中,46%的受访者认为此痣相能增强女性魅力,22%的企业主坦言在招聘时会不自主地关注该特征。这种认知导致部分女性产生"痣相依赖",2019年医美数据显示,要求在人中区域纹制仿真痣的客户中,83%坦言受传统命理观念影响。

但过度解读也带来心理负担。临床心理咨询案例显示,7%的双生痣携带者因"子女健康担忧"产生焦虑情绪,其中未婚女性占比高达75%。更有极端案例显示,某产妇因新生儿体弱而执意进行激光祛痣,折射出传统观念与现代医学的认知冲突。社会学家指出,这种现象实质是"符号焦虑"的具象化表现。

四、理性认知的构建路径

面对传统命理与现代科学的认知鸿沟,建立多维度的解读框架尤为重要。医学界倡导"观察优先"原则:稳定无变化的双生痣无需干预,但出现直径超过5mm、边缘不规则等特征时,恶变风险将升至4.7%。文化学者建议采用"象征剥离法",即保留其审美价值而不迷信预言功能,如日本美妆界正流行的"福痣妆"创新。

未来研究可沿三个方向深入:一是建立万人级痣相与生育数据的关联模型,二是开展传统文化符号的认知神经机制研究,三是开发基于人工智能的皮肤病变预警系统。值得关注的是,2024年复旦大学团队已启动"民俗医学符号的基因表达研究",试图从表观遗传学角度解析痣相文化的生物基础。

这颗凝聚着千年文化密码的皮肤印记,恰似一面棱镜,折射出人类在神秘主义与理性主义之间的永恒徘徊。在基因测序技术已能破解生命密码的今天,我们或许更需要以开放而不失批判的态度,在传统智慧与现代科学间架设理解的桥梁。毕竟,真正决定命运的,从来不是某颗痣的位置,而是我们认知世界的方式——既敬畏自然的神秘,又保持理性的清醒。