人体上的痣不仅是皮肤表面的自然印记,更是文化传统与个体命运的独特隐喻。从古至今,痣相学作为面相学的重要分支,通过痣的位置、色泽、形态等特征,试图揭示性格、健康、财富乃至人生轨迹的密码。无论是东方相术中的“显痣”与“隐痣”之分,还是现代医学对痣的生理解读,这颗小小的黑点始终承载着人类对未知的探索与想象。本文将从文化、医学、吉凶象征等多个维度,深入剖析痣相学的复杂性与现实意义。

一、文化渊源:从相术到哲学

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《周易》中的“观物取象”思想为其奠定了理论基础。古代相术典籍将人体划分为“头面”“身体”“手足”三大区域,认为痣的分布对应着天象与命理。例如,《痣相大全》记载,额头正中的痣象征“紫微星照”,主贵气与智慧。这种观念与中医的“全息理论”不谋而合——面部不同区域对应脏腑功能,如鼻头属脾胃,颧骨关联肝胆。

在哲学层面,痣被视作“天人感应”的具象化表现。道家认为痣是体内“气”的淤积,红色痣代表阳气旺盛,黑色痣则暗示阴气过重。佛教典籍中亦有“业痣”之说,认为特定位置的痣是前世因果的标记。这些思想共同构建了痣相学的神秘色彩,使其成为传统文化中不可或缺的符号系统。

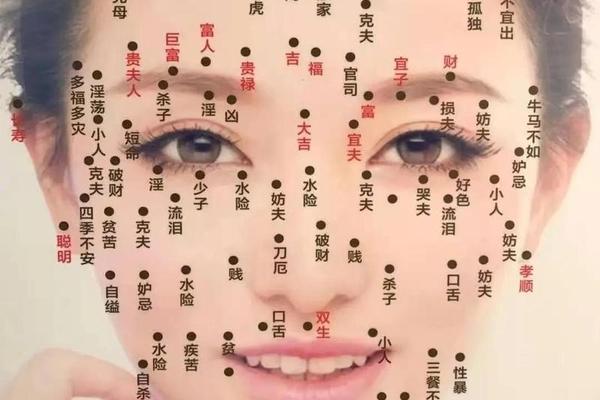

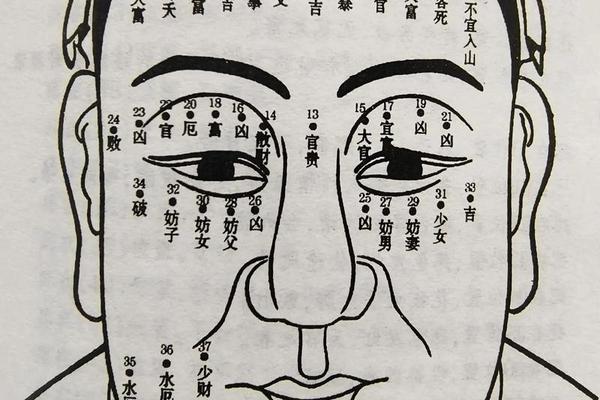

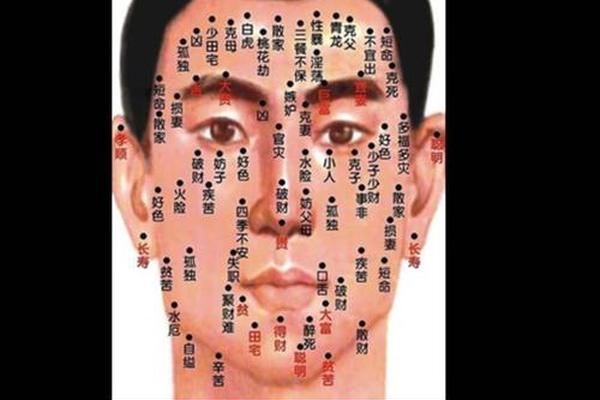

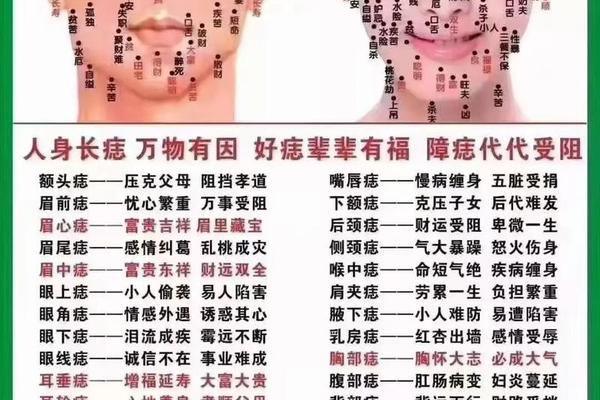

二、位置与吉凶:解码身体密码

面部痣相的解读最为精细。例如,鼻头痣主财帛,但若色泽暗淡则易破财;嘴唇痣涉及情欲,上唇主动追求,下唇藏匿欲望。眼角的“奸门痣”常关联感情纠纷,而印堂痣则可能预示事业波折。值得注意的是,某些特殊痣相具有双重性:耳垂痣象征福寿,但耳后痣若呈灰暗色,则可能暗示肾脏健康问题。

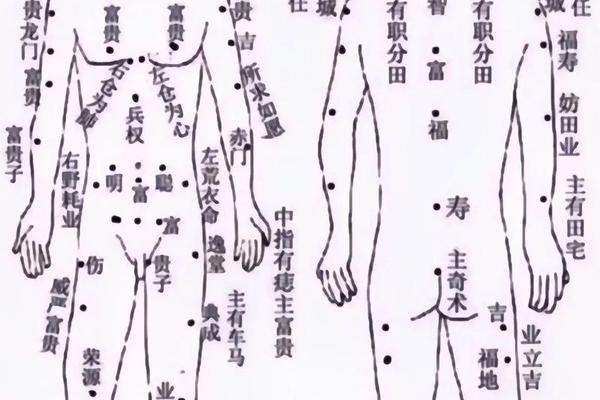

身体痣相的象征意义更趋实用化。肩胛痣代表贵人运,腰部痣暗藏财富,而脚底痣则与远行机遇相关。手足部位的痣尤为特殊:掌心痣被视作“聚宝盆”,但若出现在易摩擦处(如足跟),则需警惕健康风险。这些解读既反映了古人对身体功能的观察,也暗含生活经验的总结。

三、科学视角:医学与心理的碰撞

现代医学证实,痣是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形态与遗传、紫外线照射密切相关。从临床角度看,不规则边缘、颜色混杂或直径超过6毫米的痣可能恶变为黑色素瘤,尤其生长在易摩擦部位(如腰带区、足底)的痣癌变风险更高。这与传统痣相学中“凶痣”的描述存在部分重叠,例如“皮带区痣主劳碌”的论断,或许源于古人观察到该部位痣易受损的实践经验。

心理学研究则为痣相的“自我实现预言”现象提供了解释。实验显示,自认为拥有“吉痣”者更倾向积极社交,而认定“凶痣”者易产生焦虑。例如,被称作“泪痣”的眼角痣,可能因文化暗示强化个体的敏感特质,进而影响情感决策。这种心理暗示与传统相术的“命运塑造”理论形成微妙呼应。

四、现代价值:传承与反思

在当代语境下,痣相学展现出双重价值。文化层面,它作为非物质文化遗产,持续影响着艺术创作——影视剧中“眉心朱砂痣”象征超凡脱俗,“嘴角痣”塑造风流形象。娱乐层面,网络流行的“痣相测试”虽无科学依据,却成为社交互动的趣味载体。更重要的是,它促使人们关注身体信号:某互联网医疗平台数据显示,25%的用户因痣相查询最终确诊早期皮肤疾病。

过度迷信痣相可能引发认知偏差。史学家考证,古籍中“刘邦左股72痣”的传说实为政治神话,而非生理事实。对此,专家建议采取“辩证态度”:既尊重文化多样性,也需建立科学健康观。定期皮肤检查、关注痣形态变化,才是现代人应有的身体管理智慧。

痣相学如同一面棱镜,折射出人类对命运的好奇与对自身的认知。它既是传统文化的精神遗产,也是医学研究的观察窗口。在基因技术日益发达的今天,或许未来研究能揭示痣的分子标记与性格倾向的关联;而当下,我们更需以理性态度审视这颗“命运的印记”——既要读懂皮肤的故事,也要掌握健康的主动权。毕竟,真正的命运密码,始终握在科学认知与积极行动的手中。