在科技与传统文化交融的今天,一颗小小的痣也能通过手机镜头被赋予多重解读。从古至今,痣相学在东方文化中承载着对命运的窥探,而现代科技则通过算法与图像识别技术,将这一传统玄学转化为可交互的数字产品。拍照测痣相类App的兴起,不仅满足了人们对自我探索的好奇心,更折射出当代社会对个性化命理服务的需求——这种需求既包含对传统文化的猎奇心理,也暗含对健康管理的科学诉求。

一、传统文化与数字科技的碰撞

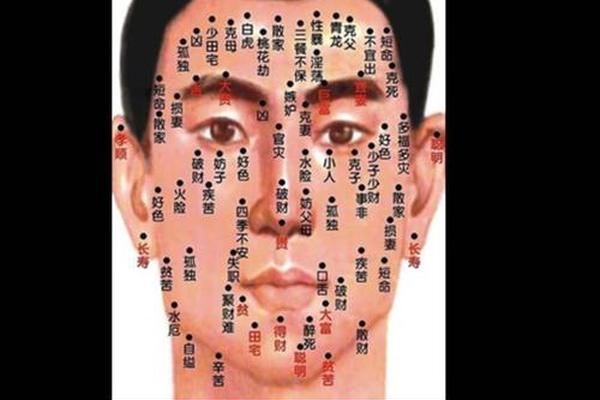

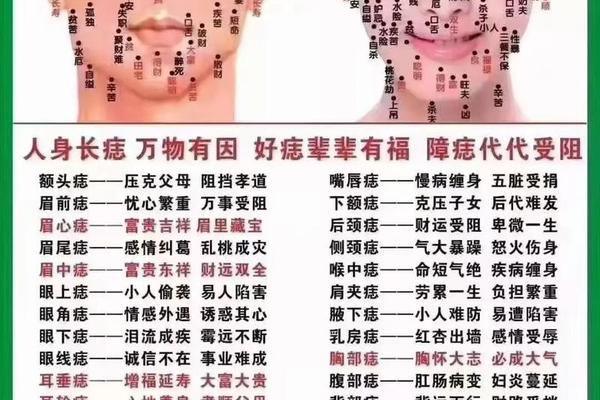

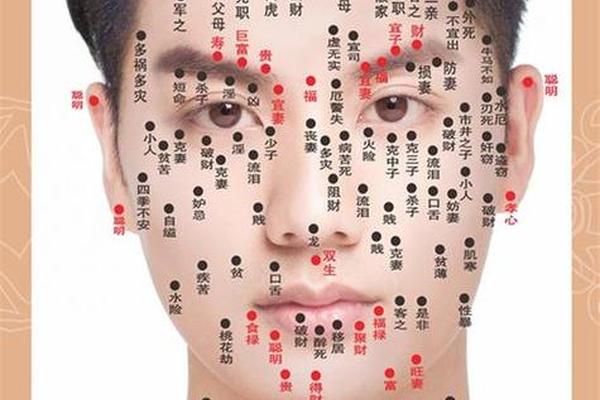

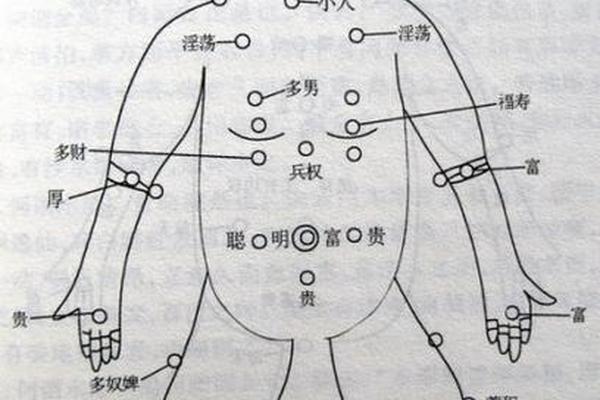

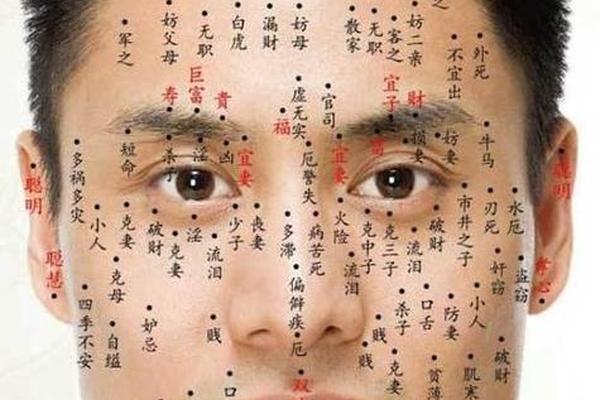

痣相学的数字化重构,本质上是命理玄学在移动互联网时代的适应性演变。古籍《麻衣相法》中记载的"额中赤痣主兵权,鼻准红黄富贵全"等论断,如今被拆解为面部坐标系的算法参数。如网页1所述,传统相学将面部划分为17个关键区域,每个区域的痣相都被赋予特定含义,例如眼尾痣象征桃花运旺盛,而鼻头痣则暗示情欲过盛。这类文化符号通过App的交互设计,转化为用户可感知的视觉化报告。

现代App开发者通过三维人脸建模技术,实现了对传统相学理论的程序化转译。以某知名测痣App为例,其系统内置超过2000个面部特征点,能精准定位用户上传照片中的痣相位置,并关联相学典籍中的解释数据库。这种技术融合使得"天庭饱满、地阁方圆"等抽象描述,转化为具体的像素坐标分析。但需要警惕的是,部分App为追求娱乐效果,存在对传统相学断章取义的现象,将复杂的命理体系简化为机械的位置对应关系。

二、健康预警与皮肤监测功能

在娱乐化功能之外,部分测痣App正朝着医疗辅助工具转型。SkinVision等专业应用采用分形分析技术,通过追踪痣的形态变化评估皮肤癌风险,其算法准确率已达83%。这类App运用ABCDE法则——通过分析痣的对称性、边缘规则度、颜色均匀性、直径大小及演化趋势,为用户提供初步筛查建议。医学界研究显示,直径超过6mm、边缘呈锯齿状的痣发生恶变的概率较普通痣高3倍。

这类健康导向的App通常与医疗机构建立数据通道。用户连续拍摄的痣相变化图可生成动态监测报告,直接传送至皮肤科医生的诊断系统。德国海德堡大学的研究表明,持续使用皮肤监测App的人群,黑色素瘤早期发现率提升27%。但医学专家也提醒,App检测不能替代专业诊疗,美国FDA认证的皮肤检测App均会在报告中注明"本结果仅供参考"的免责声明。

三、娱乐化功能与心理慰藉

占卜类App巧妙地将痣相解读转化为情感互动游戏。塔罗说等应用结合星座命盘,将眉间痣解释为"成功运与桃花劫的交织",下唇痣则关联"美食家潜质与劳碌命"的趣味标签。这类解读往往运用积极心理学原理,如将耳上痣描述为"未被发现的才华信号",通过正向暗示增强用户自我认同感。某社交平台数据显示,分享痣相报告的用户中,68%会附带励志文案,形成独特的数字时代占卜文化。

商业化运作推动着娱乐化功能的迭代升级。部分App推出"每日改运痣"功能,结合LBS技术推荐幸运方位;还有应用开发AR试妆功能,让用户虚拟体验"点掉凶痣"的面相变化。易奇八字等App更构建起完整的玄学生态,从痣相解读延伸到姓名测算、塔罗占卜等衍生服务。这种娱乐化包装虽提升了用户粘性,但也引发传统文化过度商品化的争议。

四、市场现状与使用建议

当前应用商店中相关App已超过200款,形成健康监测与娱乐占卜两大阵营。前者多由医疗科技公司开发,采用订阅制收费,年均使用费约300元;后者则通过虚拟道具、专家咨询等模式盈利,头部App月流水可达千万级。用户调研显示,25-35岁女性构成核心用户群,她们既关注"夫妻宫痣相"的情感指引,也重视"紫外线指数监测"的健康功能。

在选择使用时,建议采取"需求分层"策略:对疑似病变的痣,优先选用具有医疗资质的检测App,并定期进行专业检查;对娱乐向的命理解读,则需保持理性认知,避免产生心理依赖。监管部门已开始规范市场,2024年颁布的《移动健康应用管理规范》明确要求,玄学类App必须在显著位置标注"娱乐用途"标识。

从皮肤表面的色素沉淀到手机屏幕上的命运符号,测痣相App创造了一个传统与现代交织的认知空间。这类应用的价值,不在于提供确切的命运答案,而在于搭建起科学认知与人文关怀的桥梁——既满足人们对未知的好奇探索,又守护着皮肤健康的预警防线。未来发展方向或许在于深度整合中西医诊断数据,建立更精准的算法模型,让科技真正成为连接传统文化智慧与现代生活需求的纽带。