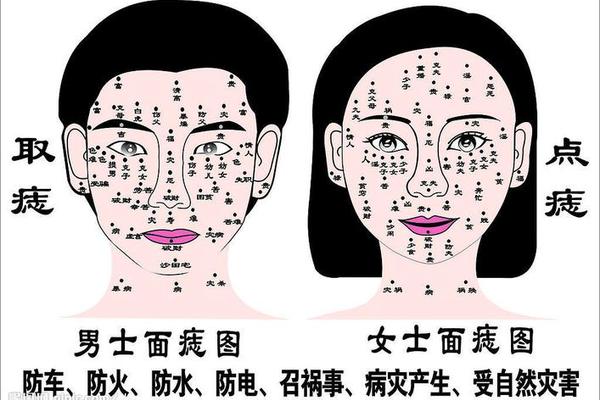

在中国传统文化中,痣相学常被视为解读命运与性格的密码,而鼻翼作为面部“财帛宫”的重要组成部分,其痣相更被赋予特殊含义。随着现代医学技术的发展,人们开始关注这类痣的医学处理方式与传统文化象征之间的平衡。本文将从面相学的文化解读、医学祛痣的可行性、术后风险及社会心理影响等多角度,探讨鼻翼痣相的深层意义与科学处理方式。

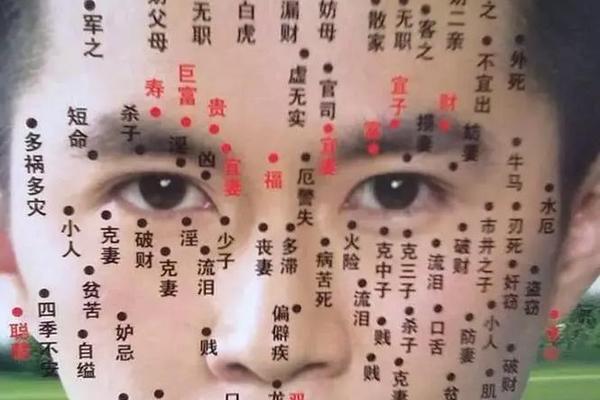

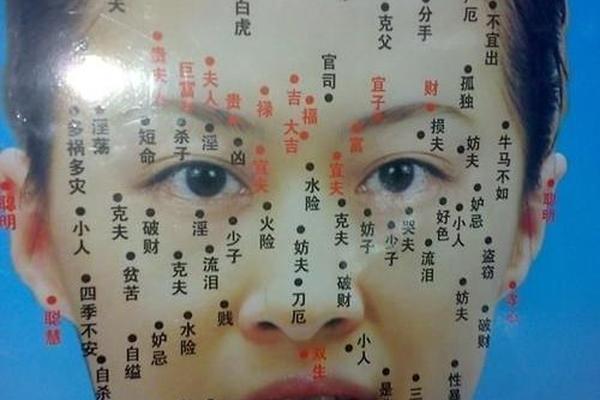

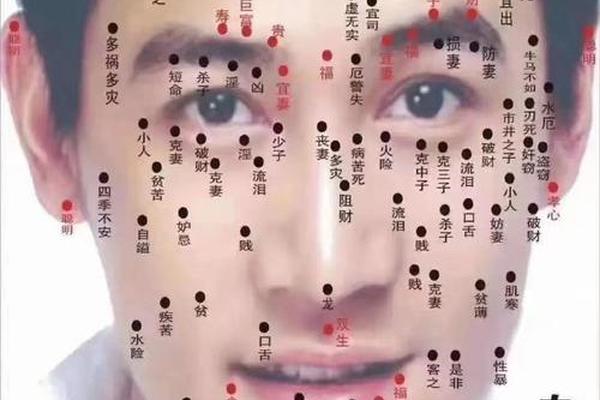

一、鼻翼痣相的文化象征与争议

在传统痣相学中,鼻翼痣被解读为财富与人际关系的双重象征。《太清神鉴》等古籍记载,鼻翼属“财帛宫”,此处有痣常被认为主财富积累能力,但位置细微差异会带来不同命理暗示。如网页2提到,鼻头痣象征“夫星”或“妻座”,暗示婚姻关系中的主导权;而鼻翼外侧的痣则可能关联投资运,被认为易得意外之财。这些解读源于古代对人体“气色”与命运关联的朴素认知,将皮肤色素沉积现象赋予社会属性。

然而现代科学对这类观点提出质疑。医学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线暴露及内分泌相关,并非命运载体。网页11指出,90%的痣为良性皮内痣,仅有少数存在恶变风险。这种认知冲突导致社会对鼻翼痣的态度分化:部分人因传统观念保留痣相,另一些人则出于健康或审美需求选择祛除。这种矛盾折射出传统文化与现代医学在身体认知层面的深层博弈。

二、医学祛痣的技术选择与风险控制

从临床医学角度,鼻翼痣的祛除需综合考虑解剖位置的特殊性。该区域属于面部“危险三角区”,血管神经分布密集,操作不当可能引发颅内感染。网页14强调,直径小于3mm且未侵入真皮层的浅表痣可采用激光治疗,其精准度高、恢复快,但需避开三角区核心部位;较大或形态异常的痣则建议手术切除,并进行病理检测。如网页33所述,激光治疗通过选择性光热作用分解色素,治疗过程仅需10-30分钟,但需2-3次治疗才能完全清除。

风险防控体系包含三个层面:术前评估、术中操作与术后护理。专业医疗机构会采用皮肤镜检测痣的深度与性质,网页58提到,疑似恶变的痣需通过ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色不均、直径过大、进展迅速)进行筛查。术后护理方面,网页68建议使用医用硅酮敷料预防疤痕,并避免紫外线照射至少3个月。这些医学规范与网页47的临床数据相印证:规范操作下激光祛疤率低于5%,但瘢痕体质者风险骤增至30%。

三、社会心理与决策权衡

祛痣决策往往受多重心理因素影响。社会学调查显示,约60%的求美者同时受到审美焦虑与命理担忧的双重驱动。网页2中提及的面相学观点,使部分人担忧祛痣会破坏“财库”,这种心理在35-50岁群体中尤为显著。而年轻群体更关注审美价值,研究显示鼻翼痣会使面部视觉重心下移,在摄影成像中放大鼻部缺陷。

决策过程中需要平衡三大要素:医学安全性、审美需求与文化认同。心理咨询师建议采用“决策树”模型:首先排除医学风险,其次评估审美价值,最后考虑文化象征。如网页59所述,直径4mm以下的痣在安全区可自由选择,而危险区的痣即使影响面相也应优先医学评估。这种理性决策模式正逐渐取代传统的命理决定论。

四、未来研究方向与建议

当前研究存在两大空白领域:一是痣相学符号系统的现代转化研究,二是中西医结合的祛痣后护理体系。建议建立跨学科研究平台,将皮肤镜检测数据与面相学参数进行相关性分析,如网页53提及的“守财痣”位置是否与特定皮肤结构相关。在临床实践方面,可探索草本制剂与激光治疗的协同作用,如芦荟胶与硅酮敷料的复合使用,这已在网页68的个案中显现出缩短恢复期的潜力。

总结而言,鼻翼痣的处理需在尊重传统文化的基础上,以医学科学为指导。个体应通过专业皮肤检测明确痣的性质,结合三维面部扫描技术评估审美影响,最终作出理性决策。未来研究应着力构建传统文化与现代医学的对话机制,让千年痣相学智慧在科学框架下焕发新生命力。