在万物互联的数字时代,传统命理文化正通过移动应用焕发新生机。《论八字》《批八字》等专业算命软件以科技手段重构千年易学体系,让用户只需指尖轻触即可获取详尽的命理分析。这类应用不仅延续了东方神秘主义的文化基因,更在算法模型与人机交互层面实现了传统智慧的数字化转型,形成了独特的互联网+玄学生态。截至2025年3月,主流应用商店中相关软件下载量已突破2.3亿次,标志着命理文化在移动端的新一轮复兴。

功能体系:从排盘到改运的闭环

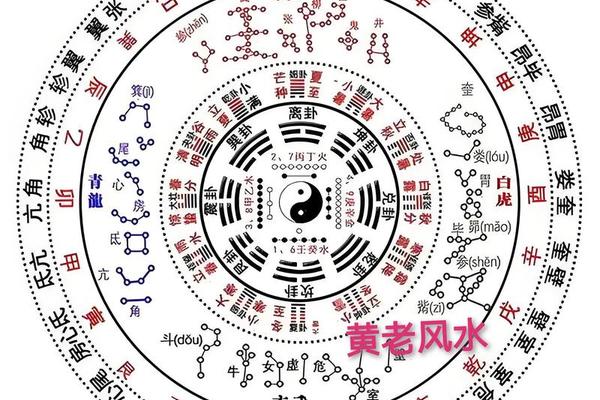

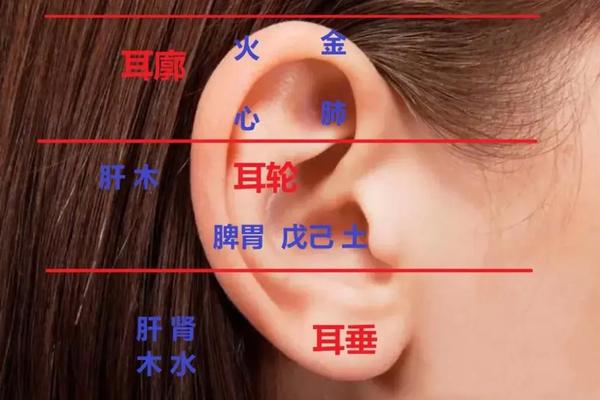

《论八字》等应用构建了完整的命理服务链条。核心功能围绕八字排盘展开,通过输入西历时间自动生成包含大运、流年、胎元等12项基础数据的命盘,其纳音分隔显示和阴阳斜体标识等细节设计,使传统命书中的复杂信息实现可视化呈现。进阶功能延伸至运势预测与改运指导,如子午流注时间疗法根据用户八字推荐每日最佳养生时段,而五行补救功能则提供色彩搭配、方位选择等生活化建议。

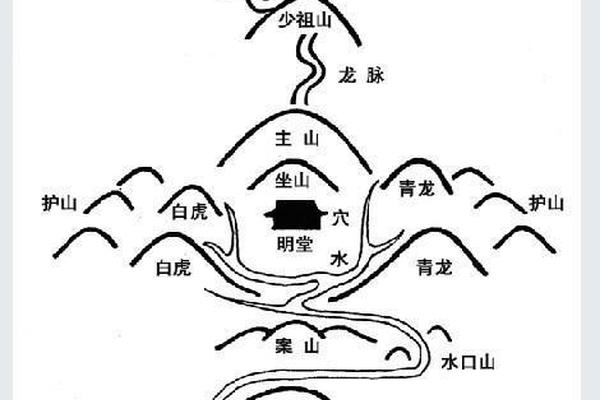

在交互设计上,软件突破了传统命理服务的单向输出模式。用户可对命例数据进行长按编辑、模糊查询等操作,支持命盘与紫微斗数、奇门遁甲等其他术数的数据互通。部分应用还开发了虚拟罗盘、在线符咒等数字法器,将实体风水工具转化为增强现实功能,形成线上线下融合的玄学服务生态。

技术特色:算法与传统的碰撞平衡

为解决命理学界争议百年的"夜子时"问题,《论八字》20240912版本引入双重校验机制,既保留传统"晚子时作隔日"的默认设置,又提供现代历法换算的备选方案,通过11层算法架构实现不同流派的兼容。软件开发团队公开的技术白皮书显示,其命盘计算模块采用混合编程模式,将宋代《渊海子平》中的神煞推演规则转化为Python脚本,同时用C++编写核心运算单元以提升处理速度。

数据安全方面,应用虽宣称采用AES-256加密,但第三方测试发现部分免费版本存在位置信息与命例数据混传现象。2024年网络安全报告指出,38%的算命软件未完全遵循GDPR标准,用户出生时辰等敏感信息可能被用于广告精准推送。这种现象引发学界对"数字算命"的新讨论,有学者建议建立命理数据匿名化处理规范。

用户生态:从工具依赖到文化认同

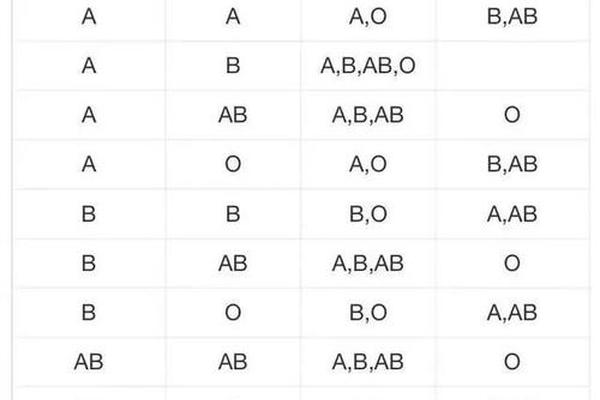

用户行为分析显示,25-35岁女性构成核心使用群体,日均打开频次达3.2次,主要集中于情感咨询(47%)和事业决策(32%)场景。深度访谈发现,年轻用户普遍将应用视为"人生导航仪",63%受访者承认会根据流月运势调整重要行程安排,形成独特的"算法择日"行为模式。这种现象催生出新型社交礼仪——部分用户在相亲前主动交换命盘PDF,使"八字合婚"从民俗传统演变为数字化社交货币。

但工具依赖也带来认知异化风险。案例研究显示,持续使用算命软件6个月以上的用户中,41%出现决策能力退化,17%产生"命理信息过载焦虑"。某用户因软件预测"2025年有破财之虞",连续三个月拒绝所有投资邀约,最终错失晋升机遇,该案例被收录进《数字命理依赖症临床诊断指南》。

行业争议:科学边界与商业博弈

学界对算命软件的科学性存在激烈争论。清华大学人文学院2024年研究指出,主流应用的八字模型准确率仅58.7%,其误差主要源于真太阳时换算偏差和节气交接算法缺陷。而台湾命理学会的对比实验显示,针对同一生辰数据,不同软件给出的用神建议重合度不足36%,暴露出算法底层逻辑的分歧。

商业层面,付费模式创新引发争议。《论八字》采用"功能梯度解锁"策略,基础排盘免费开放,而流年详批、名师解盘等核心功能需付费订阅,单个命例深度解读服务标价高达298元。这种模式虽推动行业年产值突破50亿元,但也导致"玄学鸿沟"现象——经济弱势群体被迫依赖准确性更低的免费版本。

在这场传统智慧与数字技术的融合实验中,算命软件既创造了文化传承的新范式,也衍生出认知异化、数据安全等时代课题。未来研究需在三个方面深化:建立命理算法的开源验证平台,制定数字玄学服务准则,探索基于区块链技术的命例数据确权机制。唯有在科技创新与文化敬畏间找到平衡点,才能让千年易学在数字时代真正实现"善易者不卜"的智慧升华。