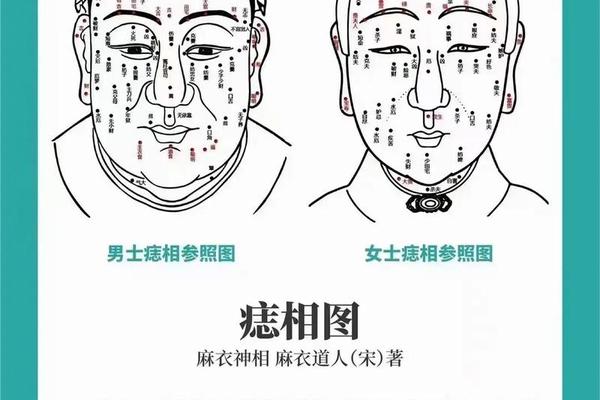

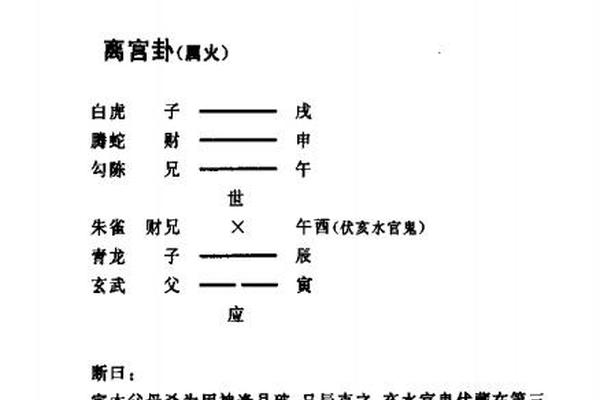

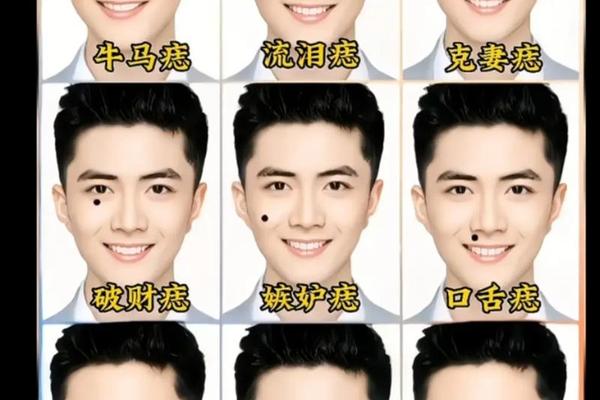

在中国传统文化中,面相学常将面部特征与命运、性格关联,而“口舌痣”作为唇周或口腔附近的特殊痣相,尤其受到关注。男性若生有此痣,常被解读为“言辞冲动”或“桃花旺盛”,甚至被认为会影响人际关系与事业发展。在医学视角下,痣的本质是皮肤色素沉积的良性表现,其去留更多取决于健康与美观需求。传统命理与现代科学的碰撞下,男性口舌痣的象征意义与处理方式,成为值得探讨的话题。

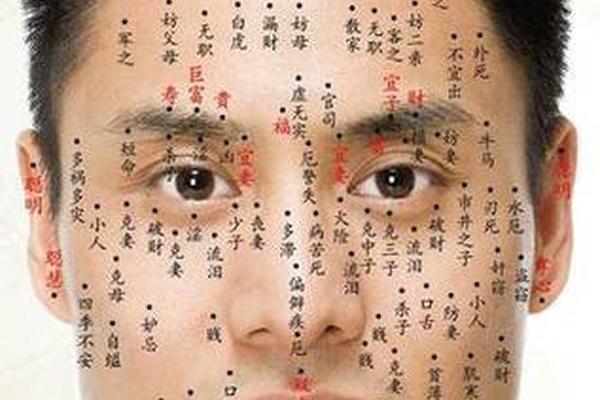

一、传统痣相学的矛盾解读

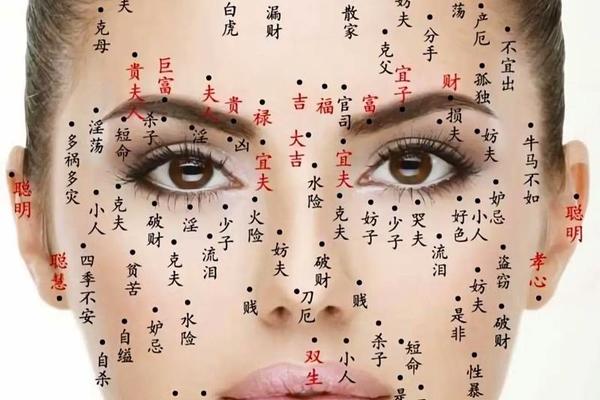

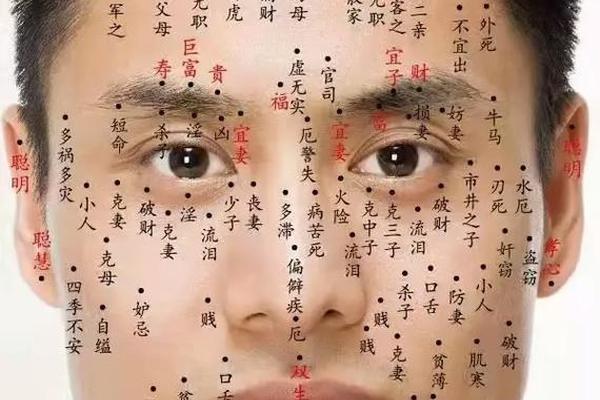

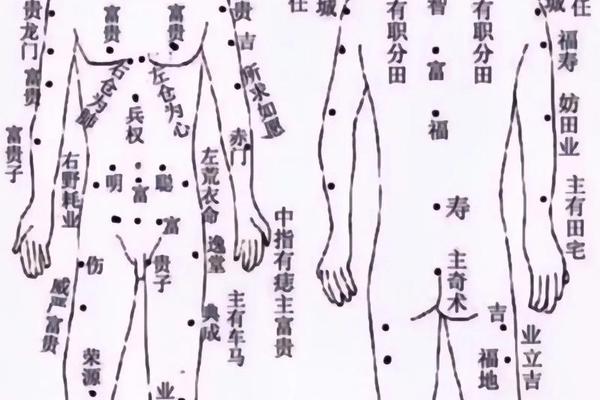

在相学体系中,口舌痣的位置与形态被赋予复杂含义。嘴唇附近的痣常被关联到“口舌之争”或“食禄运”,例如下唇痣象征“口福”但需警惕“搬弄是非”,而上唇痣则被认为能增强沟通能力,甚至与商业成功相关。不同文献对同一位置的痣相存在分歧:部分认为嘴角痣代表“福禄双全”,另一派则警告其可能引发“官司纠纷”。这种矛盾源于相学流派的地域性与历史演变,例如北方相术更强调“口舌痣”的负面性,而南方则倾向将其与财运结合。

值得注意的是,传统解读中隐含性别差异。男性口舌痣常被归类为“凶痣”,如法令纹附近的痣可能预示“挑拨离间”倾向,而女性同位置的痣却被视为“魅力象征”。这种差异反映了古代社会对男性“谨言慎行”的道德要求,以及对女性“桃花运”的刻板期待。当代学者指出,此类观念需结合历史语境批判性看待,而非盲目套用于现代生活。

二、现代医学的理性审视

从皮肤医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其位置与命运并无必然关联。临床数据显示,约98%的口腔周围痣为皮内痣或交界痣,仅有极少数可能恶变为黑色素瘤。医学界建议,若痣出现不对称、边界模糊、直径超过6毫米等特征,才需通过活检排除癌变风险。例如案例中李女士反复点痣导致黑色素瘤的悲剧,正是忽视医学评估的后果。

关于点痣方式,液态氮冷冻与激光技术已成为主流。研究表明,直径小于3毫米的浅表痣适用激光祛除,而深层或易摩擦部位(如唇边)建议手术切除,以减少复发风险。值得注意的是,非正规机构使用的化学腐蚀法可能破坏皮肤屏障,增加感染与癌变概率。张岚等专家强调,点痣需在专业医疗机构进行,而非依赖“美容偏方”。

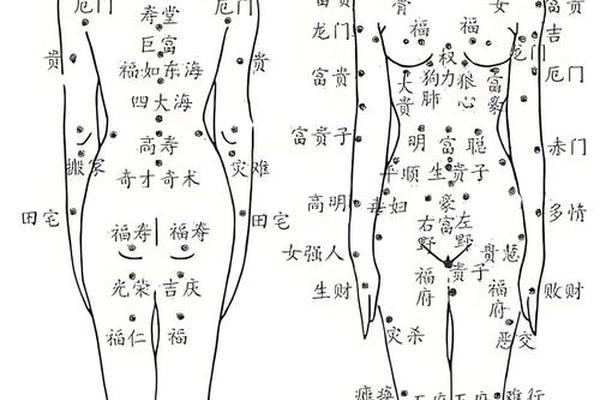

三、去留抉择的多维度考量

在决策是否点痣时,需平衡文化信仰、健康风险与个人需求。面相学中“吉痣”的判断标准包括色泽纯黑、凸起圆润,若符合此类特征且无病变迹象,可考虑保留。例如研究发现,60%成功企业家嘴角有痣,可能与增强说服力的心理暗示有关。但对于已影响社交自信或伴侣关系的痣,心理学研究证实,祛除后个体的自我评价与人际满意度显著提升。

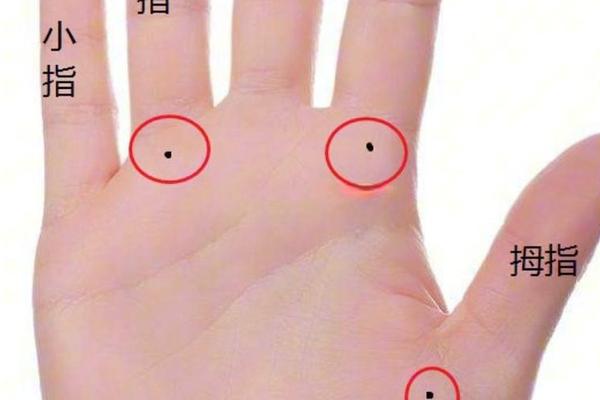

从健康角度,皮带区、手掌等易摩擦部位的痣建议优先处理。而唇周痣因靠近黏膜,更需关注其变化。一项针对500例唇部痣的跟踪研究显示,长期吸烟、饮酒者的痣体颜色加深概率高出47%,提示生活习惯与痣相稳定性相关。男性在点痣前,需综合评估职业特性(如需频繁社交者)、生活习惯及家族病史。

四、争议案例与跨学科启示

典型案例显示,传统文化对痣相的解读可能产生双向影响。一名销售经理因唇边痣被客户认为“能言善道”,业绩提升30%;而另一程序员则因同样位置的痣遭同事排斥,最终选择激光祛除。这种差异揭示了社会环境对“身体符号”的建构作用。人类学家指出,痣相的“吉凶”本质是社会共识的投射,而非客观规律。

未来研究可探索跨学科路径。例如,通过脑成像技术分析“有痣者”的语言中枢活跃度,验证相学中“口舌痣增强表达力”的假设;或建立大样本数据库,追踪点痣前后个体的运势变化,区分心理暗示与实际影响。结合基因检测技术,可研究痣相与遗传特征的关联,为传统命理提供分子生物学解释。

总结与建议

男性口舌痣的象征意义,是传统文化与现代科学交织的缩影。面相学提供了一种文化认知框架,但其吉凶判断需辩证看待;医学则强调理性评估与科学处理。建议男性在点痣决策中:第一,通过皮肤镜等检测排除健康风险;第二,结合职业需求与心理感受权衡美观价值;第三,避免因迷信盲目祛除“吉痣”或保留“凶痣”。未来研究应加强跨学科对话,既挖掘传统痣相学的人文价值,又以循证医学提升决策科学性。