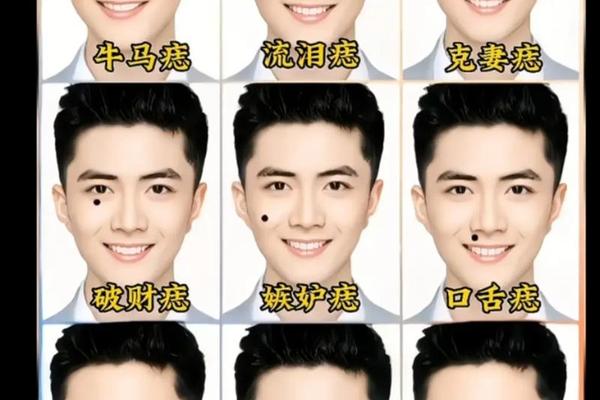

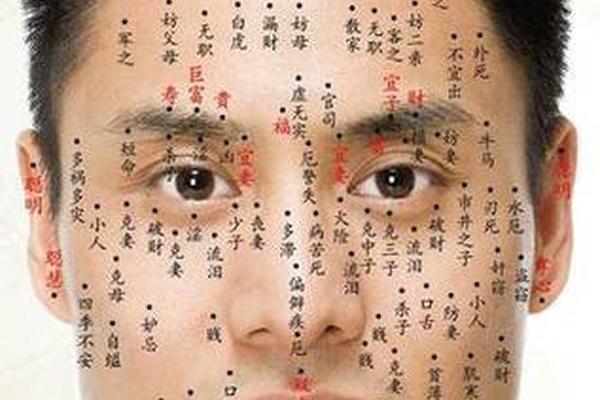

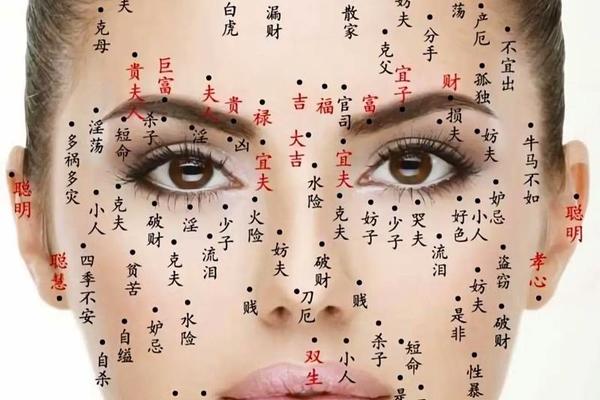

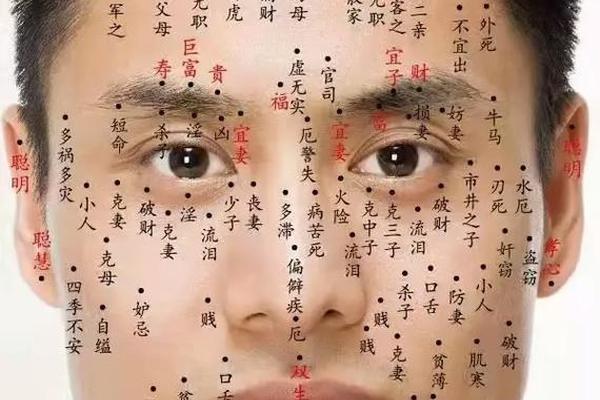

一、传统痣相学的隐喻体系

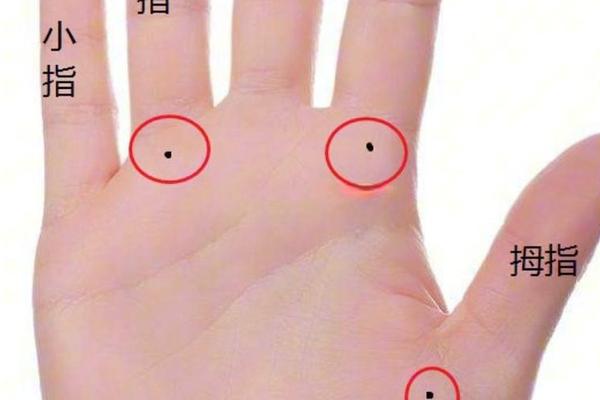

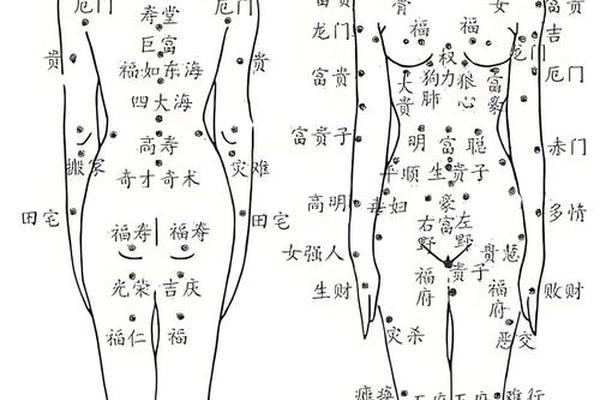

四肢的痣相在中国传统文化中被赋予丰富的象征意义。相术典籍将手足视为“行动之枢”,认为四肢痣的位置与形态映射着个人的命运轨迹。例如《痣相图解》提到,手臂有痣者主生财,因其理财能力突出;手掌有痣象征管理天赋,可能成为领导者;而脚底痣则被描述为“云游四海”的吉兆,暗示人生充满探索与机遇。

这种解读体系与中医理论存在内在关联。古籍《外科正宗》指出,痣的形成与经络气血运行密切相关,四肢作为十二正经的末端,痣的出现可能反映特定经络的阻滞。例如手臂内侧的痣可能关联心包经,暗示情感压抑;脚踝处的痣则可能提示肾经虚弱。这种将体表特征与内在健康联系的观点,体现了传统医学“外察内证”的整体思维。

二、现代医学的风险评估框架

现代皮肤医学对四肢痣的关注聚焦于健康风险。研究表明,亚洲人群中约50%的黑色素瘤原发于肢端,尤以足底、手指末端等摩擦部位为高发区。四肢痣的恶变风险与三个关键因素相关:持续机械刺激加速细胞异常增生;紫外线暴露引发DNA损伤;以及肢端皮肤的特殊组织结构使早期病变更易被忽视。

临床观察发现,具有ABCDE特征的四肢痣需特别警惕:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色混杂(Color)、直径超6毫米(Diameter)、隆起或溃烂(Elevation)。例如案例显示,长期刮擦足部黑痣的患者,5年内病灶从1.5厘米发展为恶性黑色素瘤,最终导致截趾。这种生物学进程与传统相术的“凶痣”描述形成微妙呼应。

三、防护策略的多维度构建

在预防层面,医学界提出三级防护体系。初级预防强调减少刺激源,建议避免对四肢痣的物理摩擦(如紧身衣物压迫)和化学刺激(劣质化妆品接触),同时做好防晒措施。二级防护着重早期识别,推荐每月自检四肢新发痣,借助手机微距镜头记录形态变化,发现异常及时就医。

治疗选择需权衡功能与美观。对于肢端小痣(<3mm),可采用Mohs显微手术精准切除;较大病灶则需考虑皮瓣修复技术,特别是手掌、足底等承重部位,术后瘢痕可能影响触觉灵敏度。值得注意的是,激光祛痣在角质层较厚的肢端效果有限,盲目处理反而可能诱发恶变。

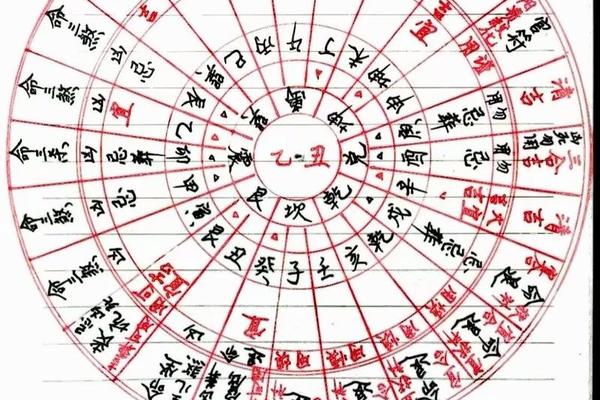

四、文化心理的当代嬗变

痣相文化在现代社会经历着符号重构。网络占星将脚底痣重新诠释为“自由灵魂”的标记,短视频平台兴起“痣运测试”等互动游戏,这种娱乐化转向既延续了传统相术的叙事框架,又剥离了其宿命论内核。心理学研究揭示,相信“吉痣”者通过自我暗示强化优势能力,而“凶痣”焦虑可能引发躯体化障碍。

跨文化比较显示,西方占星术更关注痣的星座对应,而东方体系强调经络关联。这种差异反映了不同文明对身体认知的哲学分野:前者侧重宇宙能量映射,后者注重内在气血流通。当代医学人类学提出“生物文化综合征”概念,认为对四肢痣的过度关注可能形成独特的心身交互模式。

四肢痣相的研究横跨人文与科学领域,既承载着传统文化智慧,又关涉现代健康管理。建议建立跨学科研究平台,运用AI图像分析技术量化痣相特征与健康指标的关联,同时开展文化心理学调查,解析痣相信仰对就医行为的影响。个体宜采取“双重认知”策略:既尊重文化传统的情感价值,又遵循医学规范进行科学防护,在传统与现代的对话中实现健康管理的优化升级。