在当代社会,人们对于面部痣相的解读始终游走于文化传统与现代科学的双重语境中。有人认为痣的位置与形态暗藏命运密码,甚至将职场挫折归咎于“失职痣”的存在;也有人斥之为封建迷信,强调其缺乏生物学依据。这种认知分歧背后,既折射出中国相术文化千年传承的集体记忆,也揭示了当代人面对不确定性时的心理投射机制。

一、痣相学的历史流变与理论建构

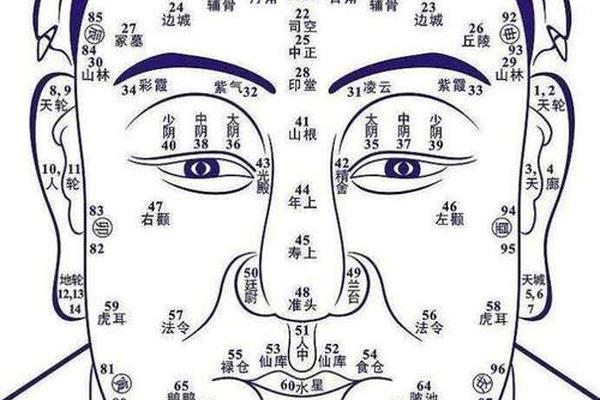

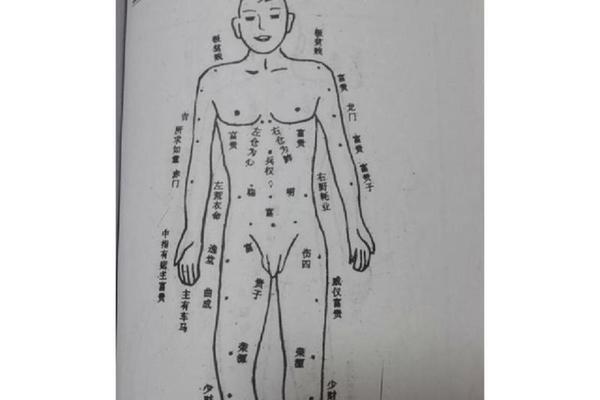

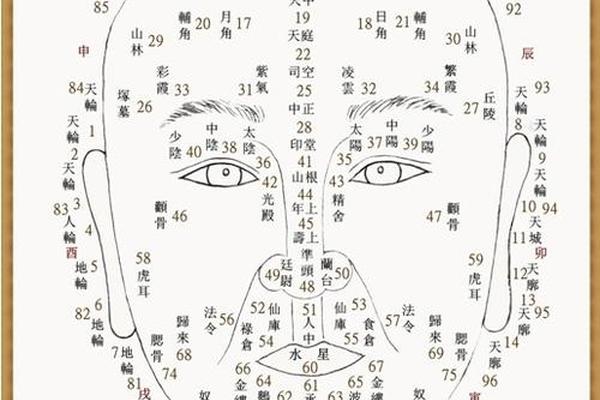

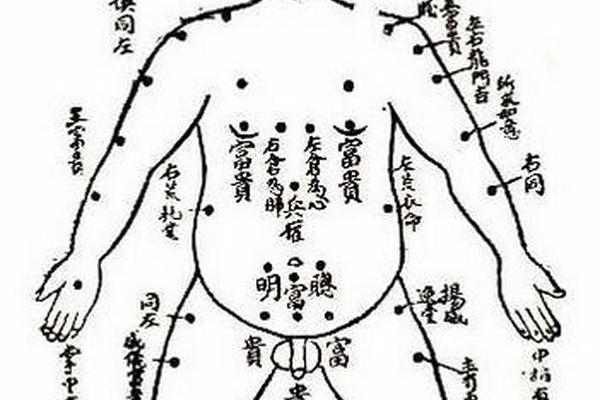

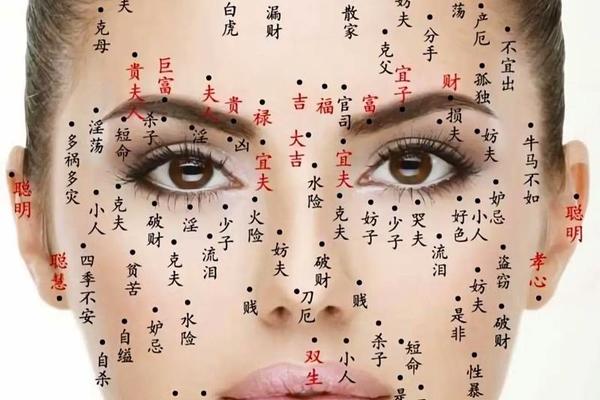

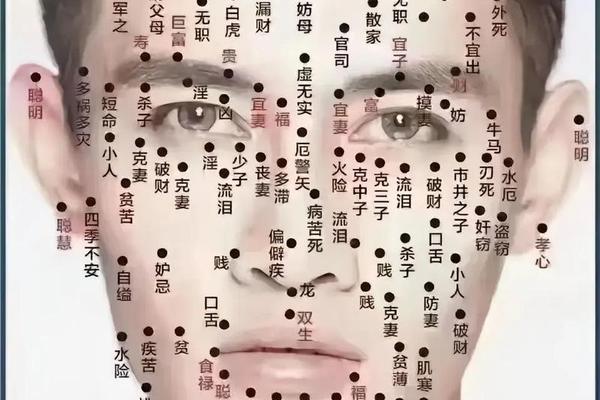

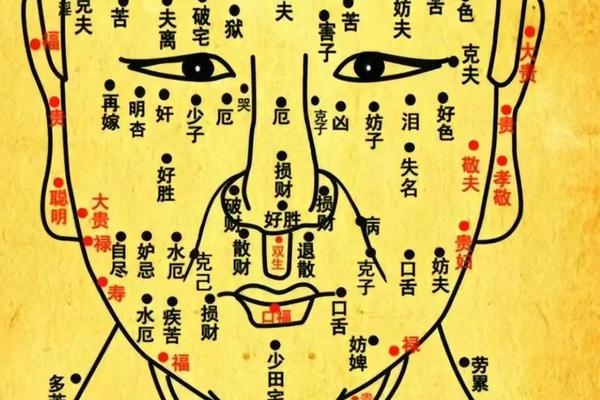

传统痣相学源自先秦时期的天人感应思想,经过汉代谶纬学说与唐宋相术的融合发展,形成了一套以《麻衣相法》《痣相大全》为代表的完整体系。面相学将人体比作微观宇宙,认为“面如山川,痣如星斗”,痣的色泽、形态、位置对应着不同命运轨迹。如《相理衡真》提出“善痣如秀木生于沃土,恶痣似毒草长于秽地”,将面部痣相与个人德行相勾连。

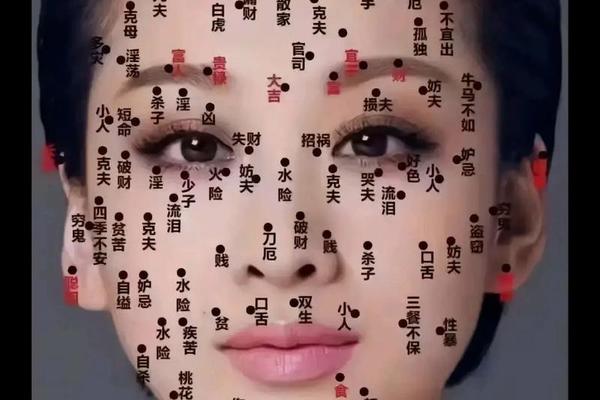

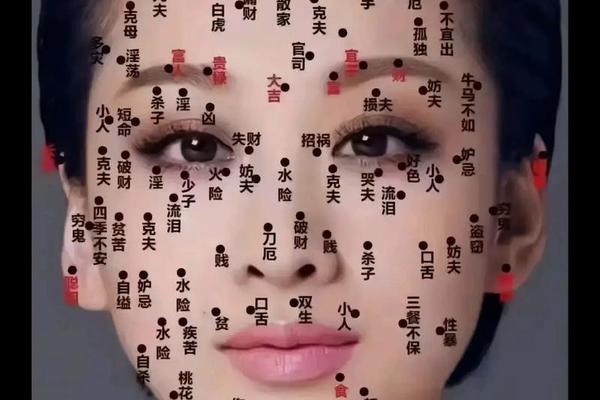

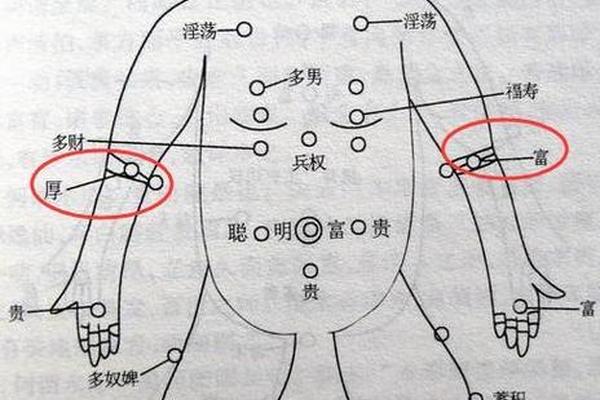

在职业运势领域,“失职痣”被定义为特定部位的痣相象征事业阻碍。古典文献记载,印堂(两眉之间)生痣者易遭上司压制,法令纹(鼻翼两侧延伸线)有痣者难掌实权,这类观点在民间形成“职场克星”的集体认知。现代网络传播更将传统相术具象化,如抖音平台流传的“山根痣克领导、颧骨痣犯小人”等说法,赋予古老理论新的时代注解。

二、失职痣的命理象征与社会隐喻

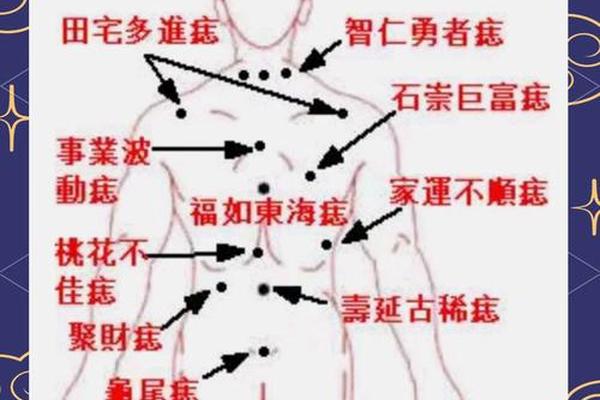

从相术逻辑分析,失职痣的判定遵循“部位对应”原则。额头象征官禄,此处痣相被认为影响决策能力;鼻梁代表事业根基,痣点解读为根基不稳;嘴角下方被称作“散财痣”,暗喻资源流失。古籍《果老星宗》甚至将耳后痣与“客死他乡”关联,暗示职业流动中的风险。

这种象征体系实则包含深刻的社会心理机制。在科举制度下,痣相成为解释仕途成败的归因工具;当代职场竞争中,“失职痣”演变为焦虑情绪的具象载体。研究显示,咨询痣相去除者中,86%正处于职业瓶颈期,他们将现实挫折外化为生理特征,寻求心理代偿。

三、科学视角下的多重解构

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等因素影响,与命运无必然关联。统计学研究追踪5000例面部痣相者十年职业轨迹,发现痣的位置、数量与晋升频率、收入水平无显著相关性(P>0.05)。德国马克斯·普朗克研究所的跨文化比较显示,中国“失职痣”对应部位在西方相术中反而象征创造力。

认知心理学揭开了痣相信仰的心理机制:确认偏误使人强化符合预期的案例,忽略反例;控制幻觉促使个体通过“改痣”获得掌控感。功能性磁共振成像(fMRI)实验发现,被告知有“失职痣”的受试者,其前额叶皮层激活模式与焦虑症患者相似。

四、文化基因与医学风险的博弈

痣相学的持续传播,体现着传统文化基因的顽强生命力。《黄帝内经》将面部分区对应脏腑的理论,为现代全息生物学提供了启发。但盲目迷信导致的美容乱象值得警惕,药水点痣引发感染案例年增17%,非法相士延误黑色素瘤诊治的悲剧时有发生。

医学界提出理性应对策略:采用ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)鉴别恶性痣;心理学家建议建立“相术认知干预”,通过暴露疗法纠正非理性信念。故宫博物院藏《清代职贡图》中官员的面相记录,则为社会人类学研究提供了珍贵样本。

五、未来研究的跨界可能

在文化传承与科学启蒙的张力中,痣相学呈现出复杂的多维面相。未来研究可沿三个方向深入:运用大数据分析网络相术话语的传播规律;开展文化神经科学实验,解码面相认知的脑机制;挖掘中医“望诊”理论与皮肤病理学的交叉点。正如《河图洛书计划》提出的“象数组学”,或许能在神秘主义与实证科学间架设新的认知桥梁。

站在传统与现代的交汇点,我们既要承认痣相文化承载的民族记忆,也需警惕其可能衍生的认知陷阱。当医学祛痣技术遇上相术改运诉求,当皮肤镜检测挑战千年相术口诀,这场跨越时空的对话仍在继续。或许真正的“改运”,不在于点去某个痣点,而在于建立理性认知与自我接纳的生命态度。