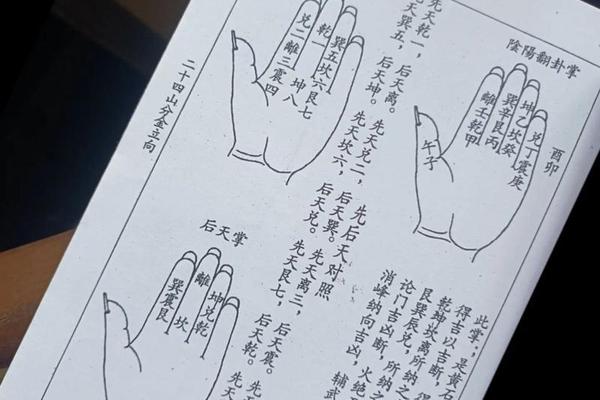

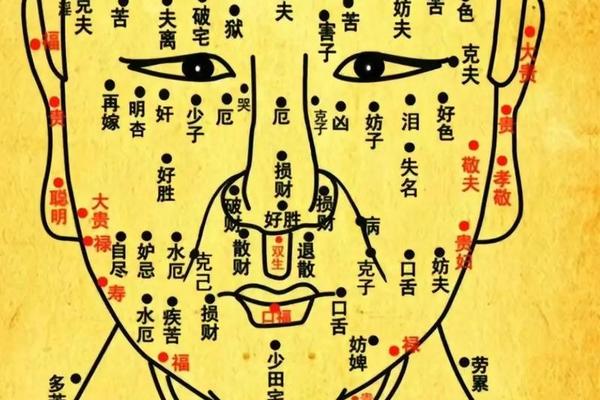

在中国传统文化中,面相与痣相常被视为解读命运与性格的密码。古籍《麻衣相法》将面部比作“山川地理”,认为痣的位置与形态暗生轨迹的玄机;而现代科学则强调,人的命运由遗传、环境与行为共同塑造。这种传统智慧与实证主义的碰撞,使得“面相是否为迷信”成为持续千年的争议话题。本文将从多维度剖析这一议题,试图在经验主义与科学理性之间寻找平衡点。

一、传统面相学的经验积累与争议

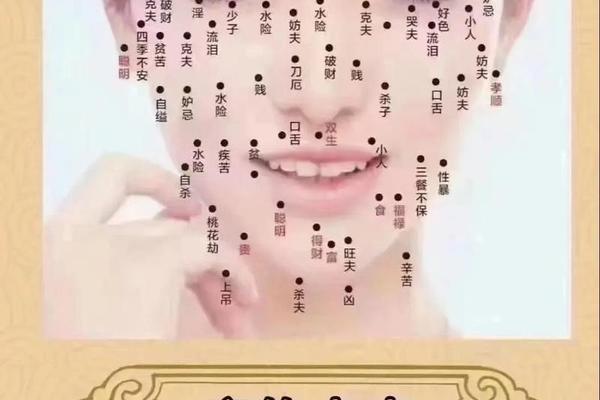

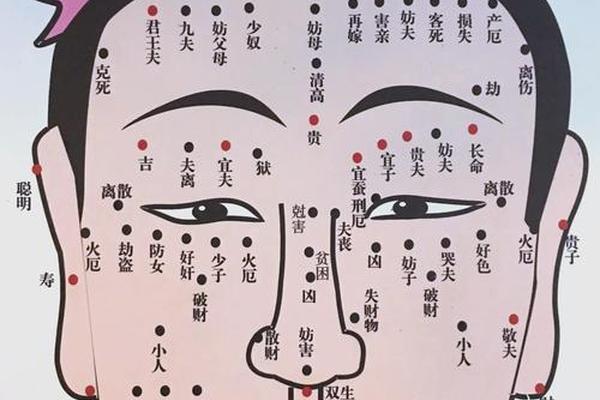

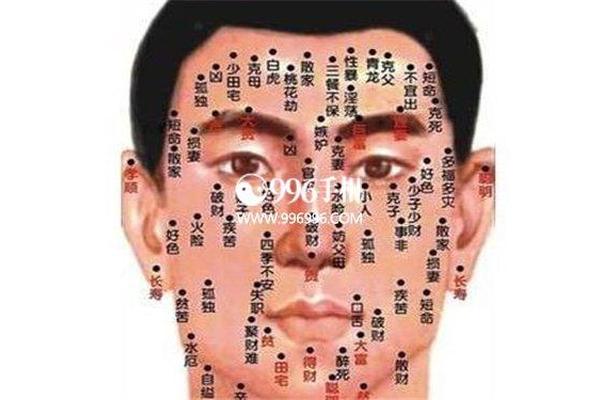

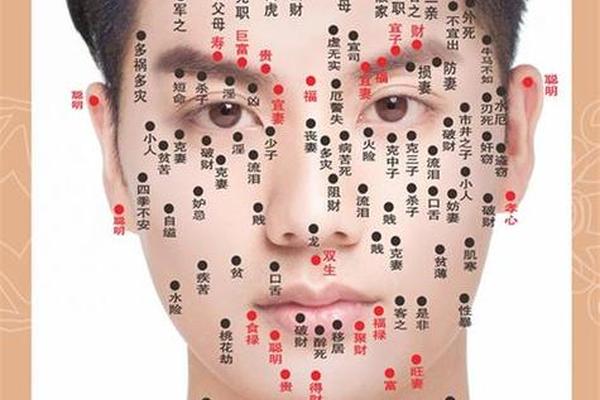

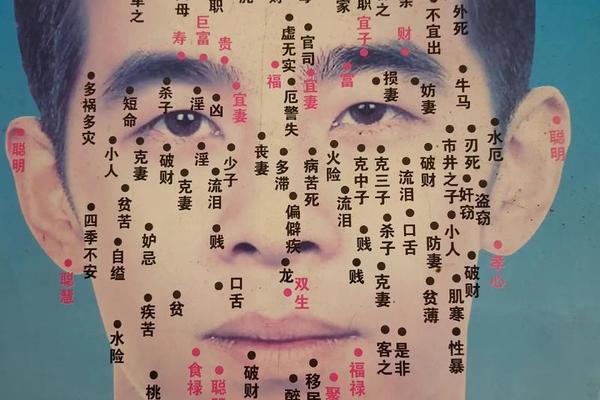

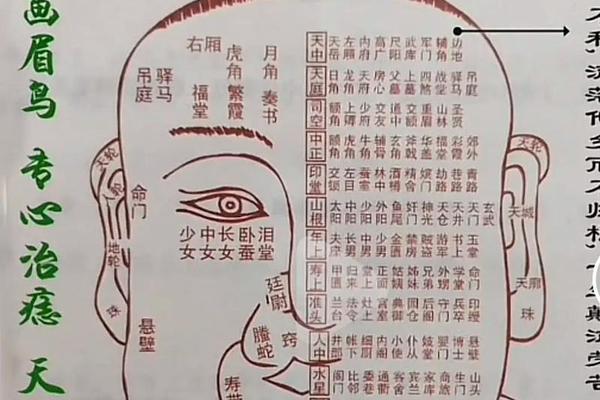

面相学的理论基础可追溯至中医“有诸内必形诸外”的哲学观。古人观察到心脏疾病患者常面色青紫、消化系统异常者鼻翼发红等现象,逐渐形成通过五官气色判断健康的经验体系。例如《黄帝内经》提出“十二宫位”理论,将面部区域对应脏腑功能,山根(鼻梁根部)与心脏关联、鼻头反映泌尿系统状态等。这种基于生理关联的观察,使得面相学在古代医学条件有限时具备一定实用价值。

但传统相术常将生理特征与命运强行关联。如“颧骨高克夫”“眉间川字纹主孤”等论断,本质是封建社会性别观念与因果倒置的产物。王宝强与王思聪的山根差异被解读为家产象征,实则是遗传特征与社会经济地位的混淆。这类论断缺乏控制变量研究,将统计学相关性曲解为因果律,构成面相学被诟病为迷信的核心原因。

二、科学视角下的有限关联性

现代心理学研究为面相学提供了部分实证支持。普林斯顿大学实验发现,人类能在15分钟内通过面部特征判断陌生人的外向性、责任感等特质,准确率超随机水平。进化心理学进一步解释,宽脸型与高激素的关联,可能形成“攻击性面相”的群体直觉,这种本能源于原始社会对生存威胁的识别需求。此类研究揭示,面相特征确实携带部分生物信息,但仅限于性格倾向的粗略推测。

生理学层面,长期表情习惯会重塑面部肌肉与皮肤纹理。例如抑郁症患者的“苦相”源于长期皱眉导致的眉间纹加深,而乐观者因频繁微笑形成苹果肌隆起。这种“相由心生”现象,实为心理状态通过神经肌肉机制外显的结果,与命运无关,而是身心交互的动态呈现。

三、痣相的医学警示与文化建构

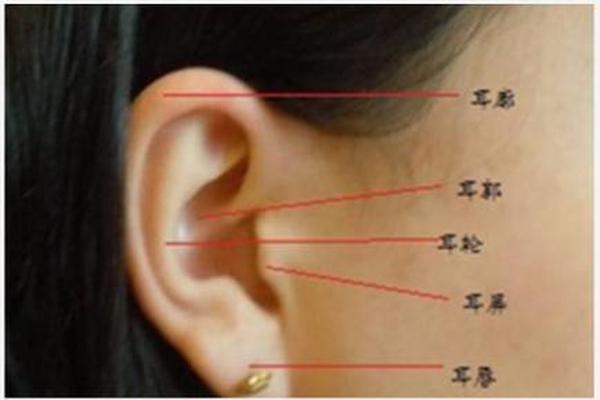

痣相学中“唇痣主福”“耳垂痣旺财”等说法缺乏科学依据,但痣的医学价值不容忽视。研究发现,超过70%的恶性黑色素瘤源于普通痣的病变,不对称性、边缘模糊、颜色混杂等特征的痣癌变风险显著增加。传统相术将特定部位痣视为“凶兆”,可能与古人观察到某些痣伴随疾病的现象有关,例如分布于腰带摩擦区域的痣更易发生恶变,被曲解为“腰痣主劳碌”。

文化人类学研究显示,痣相的吉凶定义具有强烈的地域性与时代性。唐代以面靥为美,现代却视之为瑕疵;17世纪欧洲双下巴象征贵族身份,21世纪则成为健康风险标志。这种符号意义的流变,印证痣相判断本质是社会价值观的投射,而非客观规律。

四、困境与认知纠偏

面相学的滥用可能引发严重社会问题。研究显示,招聘者会无意识地对“领导相”候选人评分提高15%,这种认知偏差加剧就业不平等。更值得警惕的是,部分相士以“改运”为名实施诈骗,利用焦虑心理牟利,此类案件在浙江、广东等地屡见报端。

科学理性的态度应是“取其精华,去其糟粕”。中医望诊通过面色诊断肝病的准确率达68%,说明传统经验包含科学成分;而将耳垂褶皱与冠心病关联的医学研究,正是现代医学对面相学的创新性转化。建议建立跨学科研究平台,用大数据分析面部特征与健康指标的关联,剥离玄学成分,提炼实用医学价值。

面相与痣相是经验观察、文化隐喻与科学事实的混合体。其合理内核在于揭示身心交互规律与疾病预警信号,而迷信色彩源于前科学时代认知局限。在基因检测与AI微表情分析技术成熟的今天,我们既要承认传统智慧的历史价值,更需以实证精神重构其知识体系。未来研究可聚焦于:建立面部特征与遗传疾病的数据库,开发基于面相的早期疾病筛查模型,以及探讨文化符号影响社会认知的心理机制。唯有将面相学纳入现代科学框架,才能实现其从占卜工具到健康管理手段的范式转换。