人类对命运的解读从未停止,从星辰到掌纹,从生辰八字到面部特征,人们试图通过一切可见的符号探寻生命的密码。面部痣相作为中国传统相术的重要分支,在民间流传千年,其背后交织着古人的哲学观、医学认知与命运想象。然而在当代科学语境下,这些散落在皮肤上的“命运密码”究竟是文化符号,还是确有其事?科学与传统的碰撞中,我们该如何理性看待痣相的预言?

痣相学的历史脉络

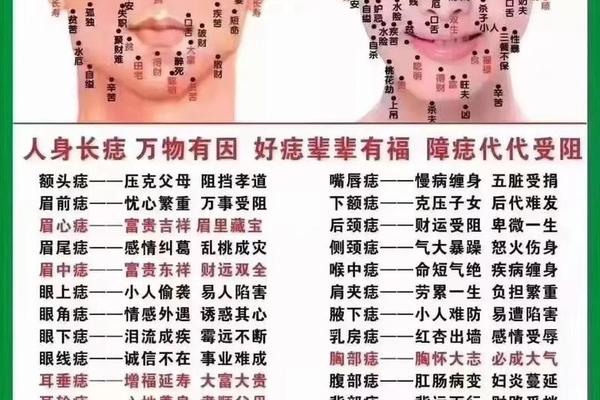

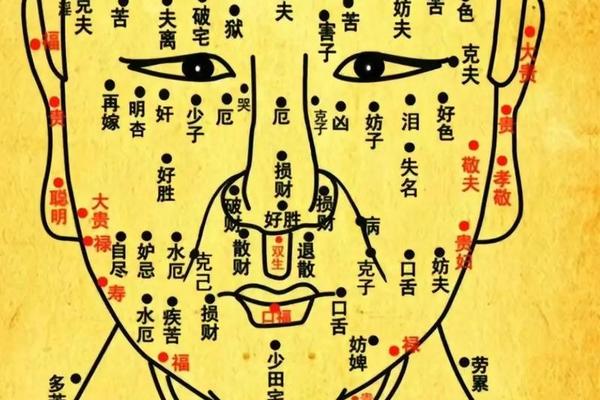

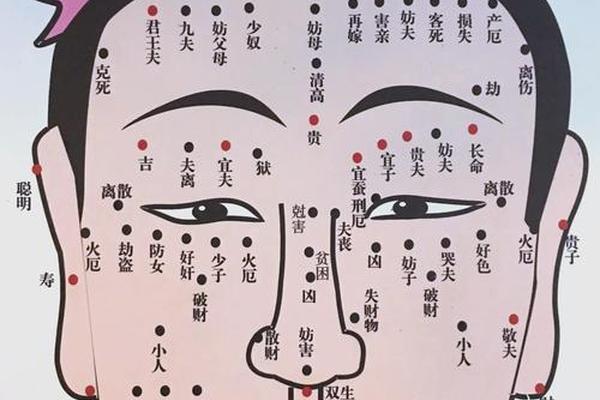

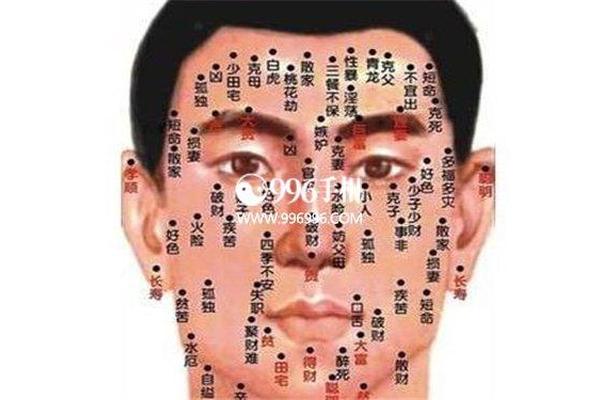

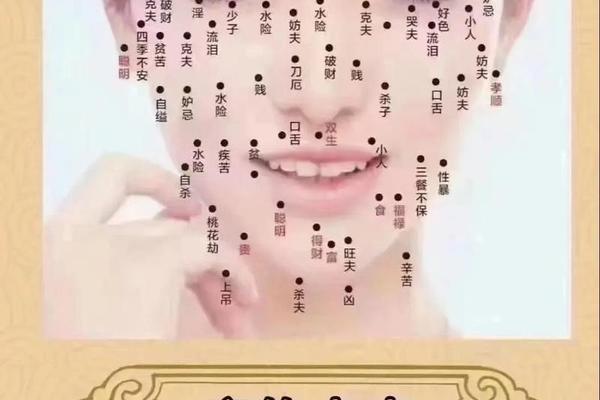

痣相学的形成与中国古代天人合一的哲学思想密不可分。古人将人体视为“小宇宙”,认为皮肤上的痣对应着天体星辰的分布。这种观念在《麻衣相术》等典籍中得到系统化发展,例如额中痣被视作“天眼”,象征智慧通达;耳垂痣则代表“地库丰盈”,寓意福泽深厚。中医理论进一步强化了痣相学的逻辑体系,《医宗金鉴》提出“痣是气血凝滞”的产物,将痣的形态与脏腑健康相关联,形成了“红痣主吉,黑痣主凶”的判定标准。

在实践层面,古代社会通过痣相预测仕途、婚姻、寿命,甚至成为文学作品塑造人物的工具。例如《红楼梦》中贾宝玉的“胭脂痣”暗喻其情缘纠葛,而武侠小说主角的“异相痣”往往成为命运转折的伏笔。这种文化符号的沉淀,使得痣相学超越了单纯的占卜功能,演变为承载集体记忆的民俗传统。

科学视角的祛魅解析

现代医学揭示了痣的本质——黑素细胞在皮肤表层的聚集现象。遗传基因、紫外线照射、激素变化是主要诱因,与命运无关。皮肤科临床数据显示,约15%的先天性痣存在癌变风险,尤其是直径超过5毫米、边缘模糊的痣更需警惕黑色素瘤。这与传统痣相学中“凶痣”判定存在部分重叠,但医学关注的是病理特征而非象征意义。

心理学研究则为痣相的“预言效应”提供了新解。自我实现预言理论指出,当个体相信眉间痣象征“官运亨通”时,其自信状态确实能提升职场表现;反之,认定眼角“泪痣”带来情劫者,可能因过度焦虑破坏亲密关系。美国心理学家保罗·艾克曼的面部编码实验证实,特定位置的痣会改变他人对个体的性格判断,例如鼻梁痣易被误判为“固执”,这侧面解释了痣相影响人际互动的机制。

文化符号的当代嬗变

在流行文化场域,痣相学正经历功能转型。影视剧中“美人痣”的审美化处理(如玛丽莲·梦露的经典痣妆),使其成为个性表达符号。社交媒体上的“痣相测试”点击量超2亿次,参与者多将其视为心理投射游戏,通过算法生成的“命运解读”满足娱乐需求。商业领域更出现“转运点痣”服务,尽管医学界多次警示激光去痣的感染风险,仍有消费者为“改运”支付高价。

这种嬗变折射出传统民俗的生存智慧。香港大学文化研究团队发现,75%的受访者虽不信痣相预言,但会参考“嘴角痣旺桃花”等说法调整社交策略。当科学理性解构了痣相的神秘性,其承载的集体心理暗示功能仍在发挥作用,成为连接古典智慧与现代生活的特殊纽带。

认知重构的边界

过度迷信痣相可能引发社会问题。某婚恋机构调研显示,23%的单身女性因男方面部“凶痣”拒绝进一步发展,这种认知偏差导致错过潜在良缘。更严峻的是,部分非法机构利用“克父母痣”“破财痣”等话术实施诈骗,2024年广东警方破获的相关案件涉案金额达千万。这些现象警示我们,传统文化传承需建立在对科学常识的尊重之上。

建立理性认知框架成为当务之急。建议公众以“三重过滤”原则看待痣相:医学角度排查健康风险,文化视角理解符号隐喻,心理学层面警惕认知偏差。学术界则可开展跨学科研究,例如通过大数据分析10万例痣相记录,验证传统理论与现实命运的统计学关联,这或将为民俗学研究开辟新路径。

痣相学如同透视传统文化的一面棱镜,既映照出先民解读世界的诗意想象,也暴露出认知局限带来的阴影。在科学与人文的对话中,我们不必全盘否定千年积淀的民俗智慧,更无须将皮肤斑点异化为命运枷锁。或许最智慧的“面相”,正是以开放心态接纳传统,以理性精神守护健康,让那些散落面庞的印记,成为承载文化记忆而非命运桎梏的独特徽章。