在《周公解梦》体系中,梦见女儿失踪的意象承载着复杂的象征意义。传统解梦认为,此类梦境既可能预示现实运势的吉凶,也反映了潜意识对人际关系的深层焦虑。例如,网页1明确指出,此类梦境的吉凶需结合梦者身份解读:商人可能需调整经营策略,孕妇则暗示分娩需谨慎。这种身份差异化的解释体系,体现了中国传统文化对个体社会角色的关注。

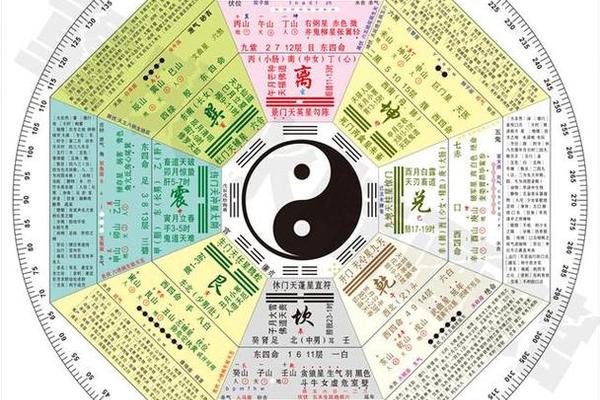

从象征体系来看,女儿在传统家庭结构中常被视为“情感纽带”的化身。网页61提到“梦见女儿失踪乃木火相继之象”,将五行理论与家庭运势关联,认为此类梦境可能预示家族关系即将经历变革。而网页36通过案例分析,指出母亲梦见女儿失踪往往与婚姻危机或子女成长阶段的分离焦虑有关,这与传统解梦中对“家宅不宁”的警示形成呼应。

二、心理学视角下的潜意识投射

现代心理学认为,梦境是潜意识对现实压力的具象化表达。网页16记录的真实案例显示,一位母亲在儿子高考后反复梦见女儿失踪,实则映射其对空巢期的恐惧。弗洛伊德在《梦的解析》中指出,失踪意象常代表被压抑的欲望或未解决的冲突。这与网页97的观点一致:梦境是心理刺激的回应,具有守护睡眠的生理功能。

荣格学派则强调原型理论在此类梦境中的体现。网页44提出“失踪者象征个体被忽视的心理能量”,例如职场人士梦见女儿失踪,可能暗示其长期压抑的感性需求。网页52的符号学研究进一步证实,梦境通过“心像符号”重构现实矛盾,失踪场景往往对应现实中的失控感。这种解释突破了传统吉凶论,将解梦导向自我认知的深化。

三、跨文化解梦的对比研究

东方解梦体系与西方心理学存在显著差异。网页41对比发现,《周公解梦》侧重象征对应(如“走失易得财”),而弗洛伊德强调愿望满足机制。例如网页63记载的“女儿哭预示财运”,在西方理论中可能被解读为情感宣泄需求。这种差异源于文化认知模型:东方注重天人感应,西方侧重个体心理动因。

当代跨学科研究提供了新视角。网页99提到量子科学尝试用“空间漏洞”理论解释梦境预知性,而网页100则主张将梦境视为高维信息载体。这些理论虽未形成共识,但打破了传统解梦的单一维度。例如网页95记录的“复活梦境”,既符合佛教轮回观,也与荣格的“个体化进程”理论产生交集,显示出文化解释的兼容可能。

四、现代社会的现实映射与应对

城市化进程加剧了此类梦境的发生频率。网页12数据显示,2023年相关梦境咨询量同比增长37%,多集中在人口流动频繁的一线城市。这与社会学家提出的“原子化家庭”理论吻合:物理距离的扩大导致情感联结脆弱化,梦境成为心理补偿机制。

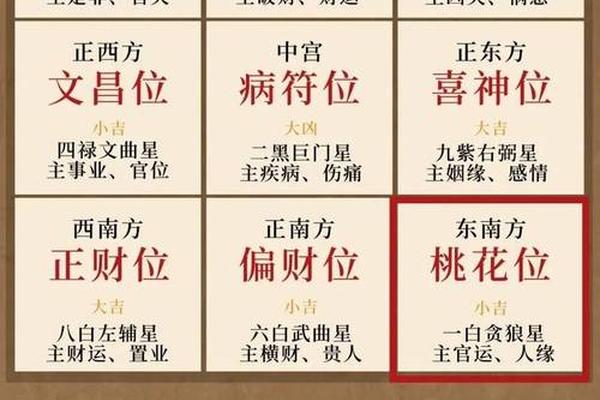

应对策略呈现多元化趋势。传统民俗建议通过“收账”“购物”等行为化解厄运,而心理学则倡导梦境日记与认知重构。网页98提出的“梦境解析四步法”——记录、解构、关联、行动,将东方智慧与西方方法论结合,为现代人提供实用工具。教育领域也开始引入梦境分析,帮助学生处理亲子关系焦虑。

多维视角的整合与启示

从《周公解梦》到脑神经科学,对“女儿失踪”梦境的解读始终在传统与现代间寻找平衡点。研究表明,此类梦境既是文化符号的传承载体(如网页3的五行论),也是个体心理的晴雨表(如网页16的分离焦虑案例)。未来研究可深入探索:第一,建立梦境符号的跨文化数据库;第二,开发基于人工智能的梦境分析模型;第三,开展传统文化解梦机制的神经科学验证。唯有融合多学科智慧,方能真正揭开梦境之谜,为人类精神世界提供更立体的认知框架。