在中国传统相学中,痣不仅是皮肤的局部色素沉积,更被视为解读命运、性格乃至健康的重要符号。从《相学精义》到《痣相测命全书》,历代相术典籍将痣的位置、形态、色泽与人生吉凶紧密关联,形成了独特的痣相学体系。这些理论既承载着古人对生命规律的观察,也反映出天人合一的哲学思想。本文将从典籍溯源、吉凶判断、生理关联等角度,系统剖析痣相学的理论基础与实践逻辑。

痣相学的典籍溯源

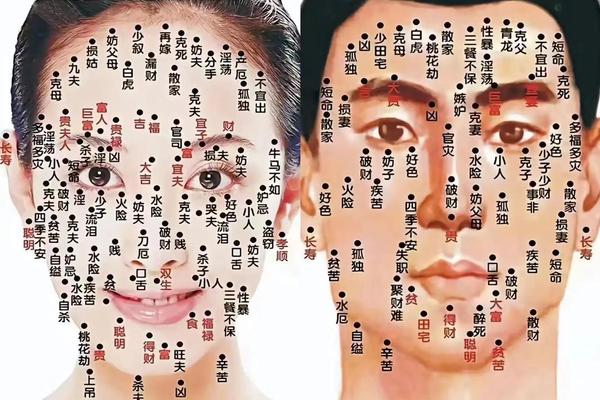

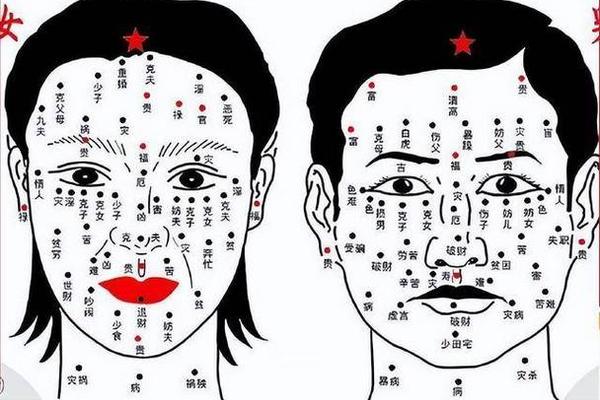

痣相学的理论体系主要形成于明清时期的多部相术典籍。黄山居士所著《痣相测命全书》堪称集大成之作,该书将面部135个痣位与身体各部位对应,提出“应痣歌诀”等系统判断方法。书中特别强调“活痣”与“死痣”的区分,活痣指色泽鲜明、凸起有毛的痣,主吉兆;死痣则指灰暗扁平之痣,主凶厄。而更早的《平园相学》孤本中,以“山之有林木,地之有堆阜”比喻痣相,认为善痣需隐于毛发或褶皱处,若现于显处则多主不祥,这种观点被后世广泛继承。

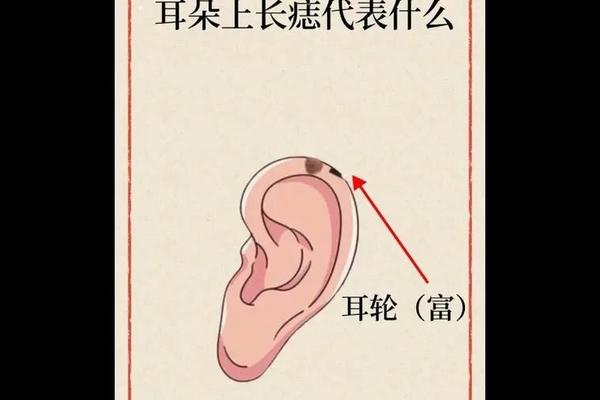

紫阳居士在《痣相一本通》中整合多派学说,将痣相与五行八卦结合。例如鼻部属土,鼻头痣对应财帛宫破损,而耳部属水,耳垂痣则象征福泽绵长。该书通过200余幅图解,将传统相学中玄奥的文字描述转化为直观的视觉系统,成为现代痣相研究的重要桥梁。值得注意的是,《相学精义》提出“凡面上不宜有痣点”的核心论断,认为面部洁净方为贵相,这与《麻衣神相》中“面无善痣”之说形成呼应。

痣相的吉凶判断体系

传统相学对痣相的判断遵循“三位一体”原则:位置为首要,色泽定吉凶,形态判程度。面部痣相中,奸门(眼尾)痣主婚姻波折,鼻头痣破财,而印堂痣若呈朱红色反主贵格,这种矛盾性判断体现了相学的辩证思维。《平园相学》记载特殊案例:黎元洪印堂丹砂痣突破“面无善痣”定论,印证“贵痣破格”的例外原则,说明相学既重规律又讲变通。

色泽学说是另一重要维度。刘恒在《相学精义》中提出“黑如漆、赤如泉,白如玉”为三大吉色,对应肾气、心血、肺魄的强健。现代研究发现,这与色素细胞活跃程度相关——色泽鲜明的痣往往代谢旺盛,或暗示特定生理机能。而灰褐色痣被归为“厄痣”,可能对应皮肤病变前兆,这种经验性观察与现代医学存在部分契合。

痣相的生理关联阐释

古代相学家提出“有诸内必形诸外”的理论内核,认为体表痣相是内脏状态的镜像反映。《相学精义》直言“痣相皆脏腑病变外现”,如女性颧骨痣对应肝郁,鼻梁痣反映脾胃失调。这种观点在《痣相测命全书》中得到细化:山根(鼻梁)痣与生殖系统关联,法令纹痣提示消化系统隐患,形成“痣位-脏腑”对应图谱。

现代医学研究为这种关联提供新视角。日本学者发现,手掌特定区域痣与心脏疾病存在统计学关联,而中医面诊理论中,鼻翼痣(兰台、廷尉)对应的阴囊痣现象,可能源于胚胎发育期的神经嵴细胞迁移规律。《精准析解痣相的第一本书》也指出,过度解读生理关联易陷入决定论误区,建议结合现代体检综合判断。

痣相学的现代审视

在科学理性视角下,痣相学的经验体系面临重构。基因学研究显示,痣的分布受MC1R基因调控,该基因同时影响性格特征,这为“痣相显性”提供分子生物学解释。大数据分析则揭示,特定职业群体中鼻梁痣出现率显著偏高,或与紫外线暴露等环境因素相关,而非传统认为的“劳碌命”。

但需警惕伪科学化倾向。相学强调的“修德改痣”理论,在《相学精义》中被赋予道德救赎意义,实则混淆了后天行为与先天体征的因果关系。当代研究应建立跨学科框架,如结合皮肤病理学分析痣相变异,运用社会统计学验证传统断语,方能使古老智慧焕发新生。

痣相学作为中国传统文化的特殊载体,既包含古人观察生命的智慧结晶,也掺杂着历史局限的认知烙印。在典籍考证层面,《痣相测命全书》等著作的系统性值得继承;在实践应用方面,需建立科学验证机制,区分经验规律与玄学附会。未来研究可深入探讨痣相与表观遗传学的关联,或开展跨文化比较研究,揭示不同族群痣相释义的文化编码差异,使这门古老学问在当代获得更具生命力的诠释。