在传统文化中,痣被赋予吉凶祸福的象征意义,民间常有“点痣改运”的说法。但一颗痣的祛除究竟能否化解命运困境?这背后既有千年痣相学的文化积淀,也涉及现代医学的理性判断。从古至今,人们对于痣的认知始终游走在玄学与科学之间,形成独特的文化现象。本文将从传统痣相学、现代医学视角、心理与社会影响等多维度展开分析,探讨祛痣行为背后的深层逻辑。

传统痣相学的祛痣逻辑

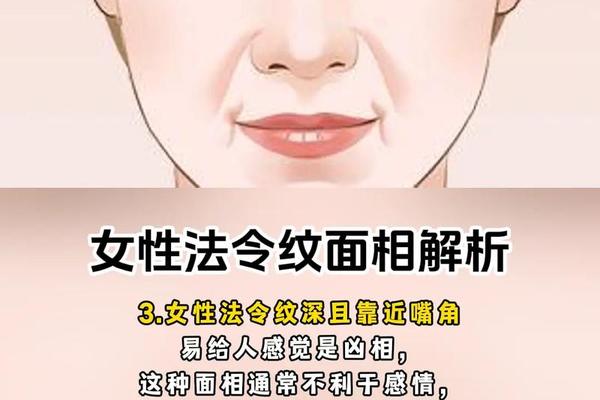

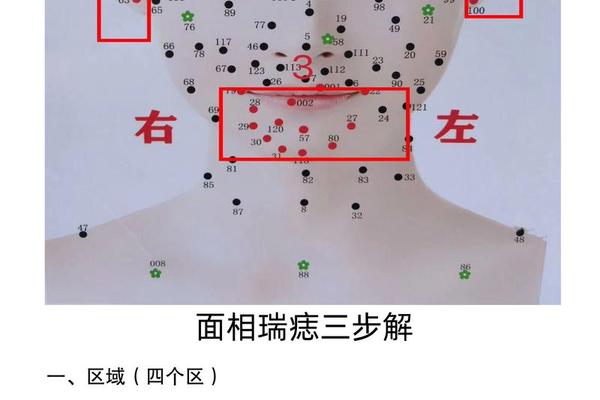

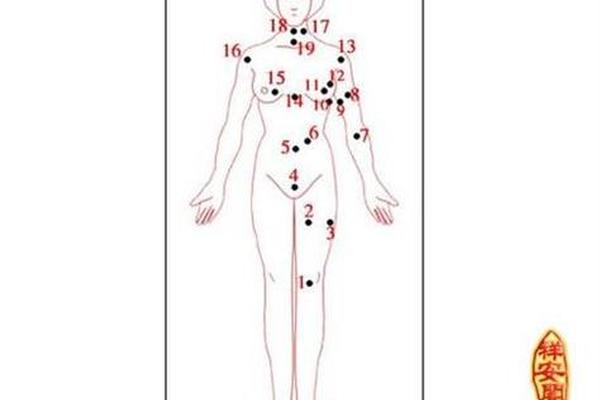

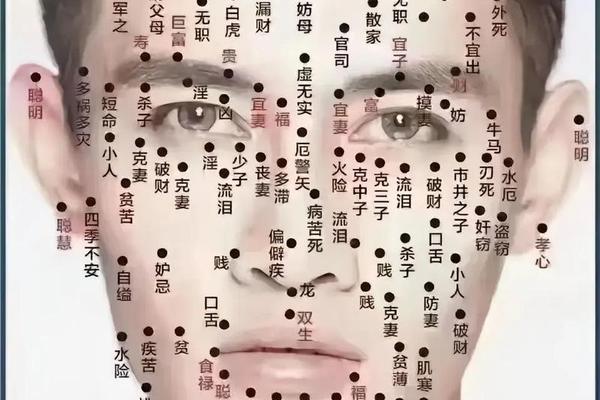

传统痣相学将人体视为宇宙的微观映射,认为痣是命运的气象台。《相理衡真》提出“山生美木则显秀,地积污土则长恶草”的经典论述,将善痣比作吉兆之木,恶痣喻为凶厄之草。善痣需满足“大而圆、色泽润、生毛发”等特征,如耳垂朱砂痣象征富贵,眉间藏珠痣主智慧。而边缘模糊、色泽浑浊的恶痣,则被认为可能引发感情波折或健康隐患,例如山根痣在相学中被视为“克夫痣”。

这种分类体系衍生出系统的祛痣规范。相学主张恶痣需“破相改命”,但强调需结合部位与气色综合判断。如眼尾鱼尾痣象征情路坎坷,但若周围泛红润之气,则暗示有转机;而太阳穴恶痣虽主凶险,若强行祛除可能破坏本有的贵人运。这种辩证思维体现了传统痣相学对命运干预的谨慎态度。

医学祛痣的科学依据

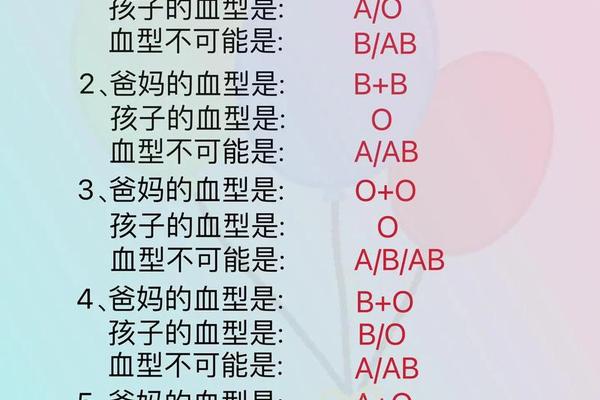

现代皮肤医学将痣定义为黑素细胞聚集的良性肿瘤,分为交界痣、混合痣与皮内痣三类。临床数据显示,约10%的先天性巨痣存在恶变风险,而长期受摩擦部位(如手掌、足底)的痣发生癌变的概率是非摩擦部位的3倍。医学祛痣的核心标准并非吉凶象征,而是基于ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、快速演变)判断恶性倾向。

祛痣手段的选择需遵循医学规范。直径小于3mm的浅表痣可采用二氧化碳激光,而凸起明显的痣建议手术切除并送病理检测。美国梅奥诊所的研究表明,不当祛痣操作可能导致感染率增加23%,而专业医疗机构的规范操作可使并发症风险降低至2%以下。这提示祛痣行为必须建立在科学评估基础上,盲目追求“改运”可能适得其反。

心理暗示与社会建构

心理学研究揭示,祛痣改运的信念实质是自我实现的预言机制。当个体认定某颗痣带来厄运时,会产生确认偏误,将生活挫折归因于痣相,形成心理锚定效应。2019年一项针对500名祛痣者的追踪研究发现,72%的受访者在祛除“凶痣”后主观幸福感提升,但客观生活境遇并无统计学显著变化。这种改善更多源于心理负担的解除,而非命运本质改变。

社会审美标准的变化深刻影响着祛痣行为。近十年医美数据显示,女性祛痣需求增长300%,其中65%出于美观考虑。社交媒体助推了“无瑕肌肤”的审美范式,使得传统痣相学中的“财库痣”“旺夫痣”也被纳入祛除范围。这种趋势折射出现代社会对命运掌控感的强化,以及身体自主意识的觉醒。

传统与现代的平衡之道

跨学科研究显示,痣相学与医学存在交叉验证的可能。例如相学认为唇周痣主口舌是非,而医学发现该区域痣因频繁活动更易发生摩擦破损,增加感染风险。这种对应关系提示,部分传统认知可能蕴含古人观察总结的病理经验。当前研究前沿正尝试建立痣相特征与皮肤病理的关联模型,已有学者发现“边缘模糊”的相学特征与早期黑色素瘤存在62%的相关性。

理性祛痣应遵循双重评估标准。建议先由皮肤科医生进行ABCDE筛查,再结合传统文化心理需求综合决策。对于确需祛除的痣,可选择在节气交替时进行(传统认为此时人体气血调整),并配合术后疤痕管理。这种整合模式既尊重文化传统,又恪守科学精神,代表着未来发展的方向。

人类对命运的探索从未停息,祛痣行为恰是这种探索的微观体现。传统痣相学为认知命运提供文化镜鉴,现代医学赋予理性判断的工具。真正的命运转变,或许不在于一颗痣的存留,而在于建立科学认知体系,在身心调和的实践中把握人生方向。未来的研究可深入探究痣相特征与基因表达的关系,以及祛痣行为对心理机制的长期影响,为传统文化与现代科学的对话开辟新路径。