在社交媒体和短视频平台上,“痣相学”相关内容常引发热议:有人对照“富贵痣”的位置沾沾自喜,有人因“凶痣”的解读忧心忡忡。这种以痣断命的传统学说,究竟是古人智慧的结晶,还是披着文化外衣的迷信?面对这一争议,我们需要从历史溯源、科学验证、心理机制、文化意义等多个维度展开分析,探寻其背后的真相与现实意义。

历史溯源:痣相学的文化土壤

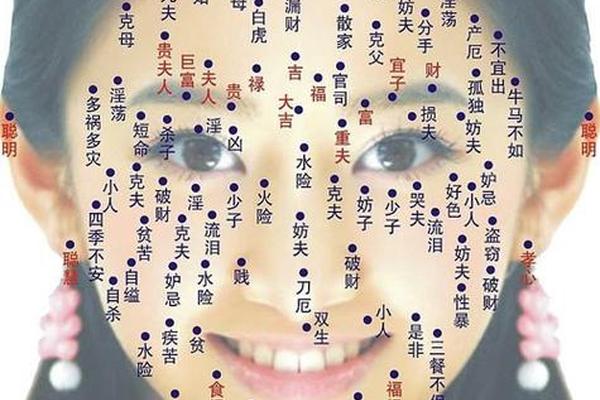

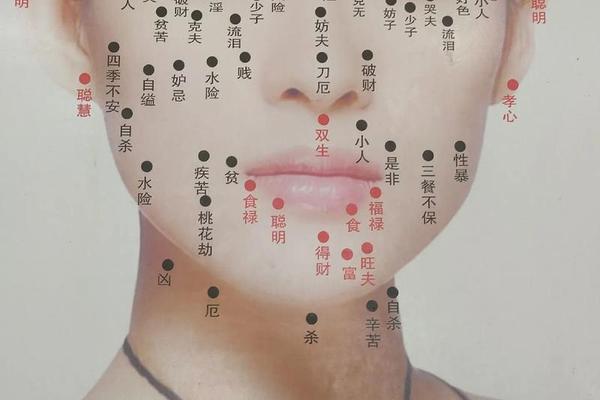

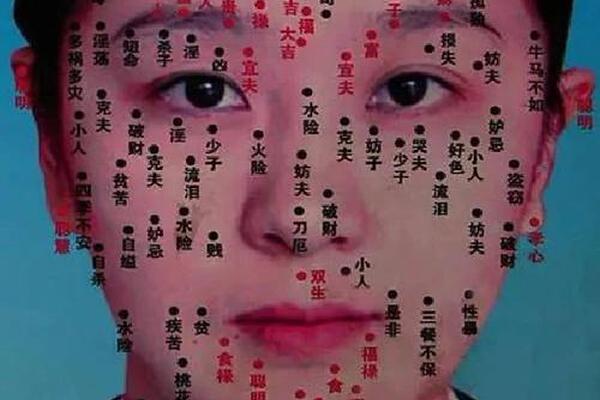

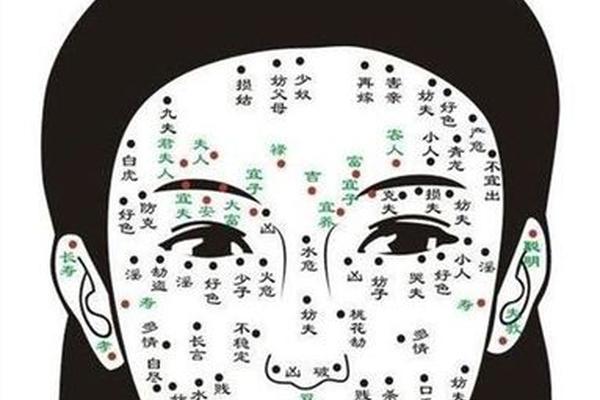

痣相学的起源可追溯至中国古代医学与命理学的交融。据《黄帝内经》记载,古人认为人体“外显于形,内应于脏”,痣的位置、颜色与脏腑健康相关联。例如,额头属“心火”,若生红痣则象征气血旺盛,而黑色痣则可能预示体内“寒湿”。这种将生理特征与命运结合的思维,逐渐演变为命理学的一部分,并在唐宋时期与面相学、风水学形成体系化的理论。

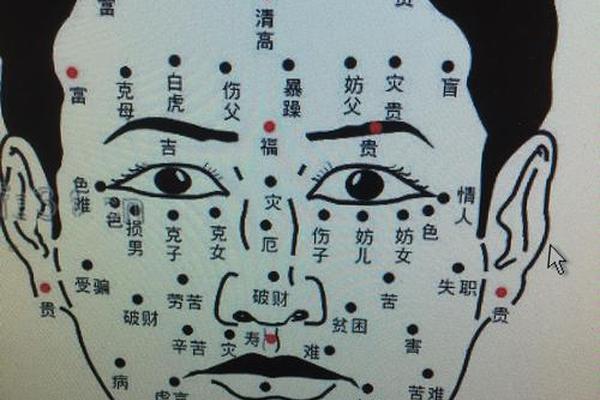

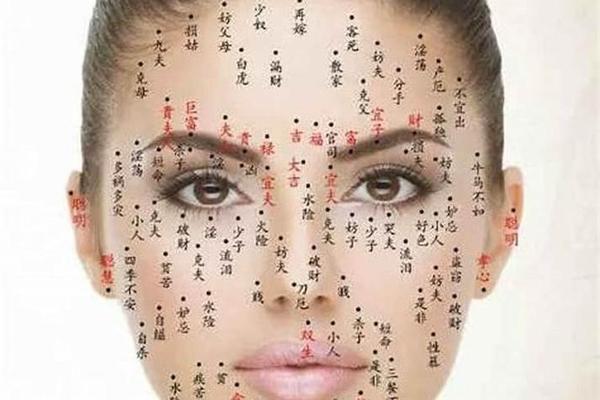

进入明清时期,痣相学进一步融入民间信仰,形成了“八大富贵痣”“十处吉痣”等具体分类。例如,鼻梁痣被视为“聚财之相”,耳垂痣则象征“长寿福泽”。这些说法虽缺乏科学依据,却因贴近世俗生活需求而广泛流传。值得注意的是,古代医学条件有限,痣相学在一定程度上承担了健康预警的功能——如《史记》记载刘邦的七十二颗黑痣被解读为“天命所归”,实则可能是色素沉积的病理表现。

科学视角:生物学与命理学的割裂

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其位置、颜色和大小主要受遗传基因、紫外线暴露及激素水平影响。例如,手掌、足底等摩擦频繁部位的痣易因刺激增生,与“财运”“事业”并无关联。美国癌症协会统计显示,痣的异常变化(如边缘模糊、颜色不均)多指向黑色素瘤风险,而非命运征兆。

部分学者试图从“神经-皮肤关联”角度为痣相学寻找科学依据,如认为额头痣对应大脑前额叶功能,可能影响决策能力。这一假说缺乏大规模临床数据支持,且无法解释为何同一位置的痣在不同个体中被赋予截然相反的寓意(如鼻头痣既象征“财运”又暗示“小人”)。更值得警惕的是,过度解读痣相可能延误恶性病变的诊治。北京大学肿瘤医院郭军教授指出,中国75%的黑色素瘤发生在肢端和黏膜,与“痣相凶吉”无直接关联。

心理机制:自我暗示的双刃剑效应

心理学研究揭示了痣相学的另一层现实逻辑——罗森塔尔效应(即自我实现预言)。当个体相信额头痣象征“智慧”时,可能更主动争取机会,从而提升成功概率;反之,若认定嘴角痣预示“口舌之灾”,则可能在社交中过度敏感,诱发人际冲突。这种心理暗示机制,使痣相学在缺乏科学性的前提下仍具备行为指导功能。

这种效应存在显著个体差异。神经质人格者易受负面解读影响,产生焦虑情绪;而高心理弹性者则更倾向选择性接受积极寓意。一项针对500名受访者的调查显示,68%的“信痣者”承认会因痣相调整生活决策,其中23%因此错失职业发展机会。这种认知偏差提示,痣相学的心理影响需被理性审视。

文化意义:民俗信仰的现代转型

作为非物质文化遗产,痣相学承载着独特的文化记忆。唐代诗人李白的眼角痣被赋予“文曲星下凡”的传说,实则是民间对才华的浪漫化诠释。在当代,这类故事转化为影视剧中的“美人痣”“英雄痣”符号,成为大众文化消费的一部分。这种转型使痣相学剥离了命理权威性,转而作为审美元素或社交话题存在。

值得注意的是,传统文化与现代科学的冲突并非不可调和。日本学者提出的“民俗医学”概念,主张将痣相学中的健康警示(如足底痣需防摩擦恶变)纳入科普教育,既保留文化特色又传递医学知识。这种创新路径为传统学说的现代转化提供了参考。

医学警示:健康优先的认知重构

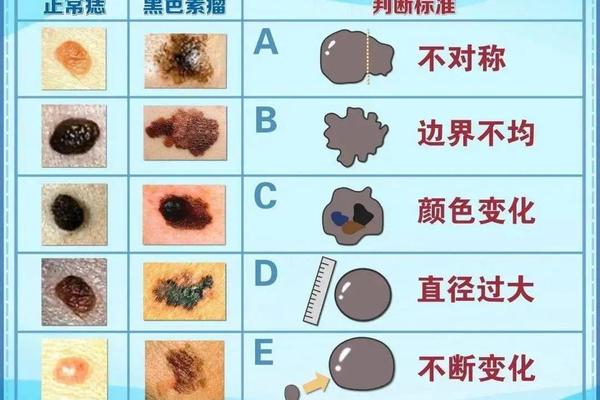

面对痣相学,公众需建立“健康优先”的认知框架。临床医学建议采用“ABCDE法则”评估痣的风险:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超5毫米(Diameter)、近期变化(Evolution)。相较于关注“吉凶”,定期皮肤检查更能有效预防黑色素瘤。

对于文化爱好者,可将痣相学视为一种“心理工具”而非“命运指南”。例如,将“富贵痣”解读为积极心理暗示,但需明确其与现实的界限。教育领域则可借痣相学案例开展批判性思维训练,引导公众区分民俗与科学。

在理性与信仰之间寻找平衡

痣相学的争议本质是传统文化与现代科学的对话。从科学角度,其命理逻辑缺乏实证支撑;从文化视角,它承载着集体记忆与心理需求。理想的应对策略应是“去伪存真”:剥离其中的健康风险提示作为科普素材,承认其心理暗示功能但避免迷信依赖。未来研究可深入探讨民俗信仰的心理干预价值,或通过基因学追溯痣的分布规律,为传统学说注入科学内涵。唯有在理性认知与人文关怀之间找到平衡点,才能真正实现传统文化的创造性转化。