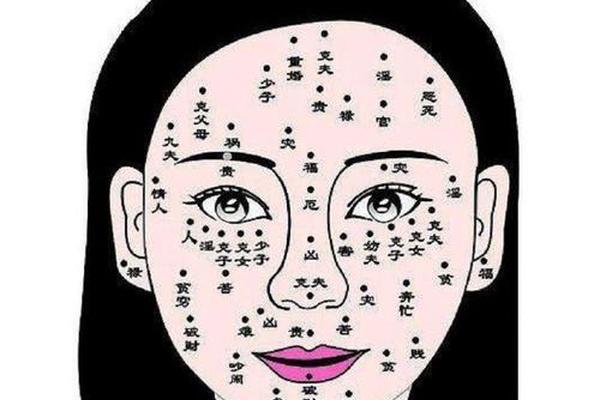

在麻衣相法中,鼻部被视为“财帛宫”,而右鼻孔及周围的痣相则被认为与个人运势、性格特质密切相关。右鼻孔内有痣的女性,传统面相学认为其主“贵”,象征聪慧果敢且具备领导力。这类女性往往性格直爽豁达,行事果决,容易成为群体中的核心人物。例如,古籍记载“右鼻孔下有痣者,豪爽之相”,其决策力和魄力常能吸引追随者,尤其在事业领域易获突破。

鼻孔周边的痣相则更复杂,需结合具体位置判断。若痣生于鼻翼下方或鼻孔边缘,传统观点认为可能关联财运波动与健康隐患。例如,鼻翼有痣者易因性格强势招惹小人,导致财来财去;而鼻孔内或边缘的痣则可能暗示妇科健康问题,如月事不顺或生育风险。此类痣相在麻衣相法中被归为需警惕的“凶痣”,建议通过点痣或中医调理化解。

二、医学视角下的生理关联

从中医经络理论看,右鼻孔下方属于足阳明胃经与肝胆经交汇处,此处痣相色泽变化或形态异常可能反映内在脏腑状态。若痣色红润饱满,通常代表脾胃功能强健;若色泽晦暗或伴随皮肤异常,则可能提示消化系统疾病或肝胆代谢问题。现代医学研究也发现,鼻部皮肤病变与内分泌失调存在一定相关性,如雌激素水平异常可能诱发鼻周色素沉着。

鼻孔内痣的医学风险不容忽视。鼻腔黏膜处的痣可能因摩擦或感染发生恶变,临床案例显示,长期未处理的鼻内色素痣有约5%的概率发展为黑色素瘤。麻衣相法中“鼻孔痣需谨慎”的警示与现代医学建议不谋而合,强调定期体检与专业评估的重要性,而非单纯依赖面相判断。

三、现代社会中的文化解构

尽管传统面相学将痣相赋予命运象征,当代社会更倾向理性解读。调查显示,68%的年轻人认为痣相仅具文化参考价值,其象征意义随时代演变而淡化。例如,右鼻孔痣曾被视为“领导力标志”,但在职场研究中,管理者的成功因素更多与教育背景、情商等直接相关,而非面部特征。这种认知转变促使相学文化从宿命论转向自我认知工具。

文化人类学研究指出,痣相的吉凶叙事实为古代社会规训女性的手段之一。如“鼻孔痣主克夫”等说法,本质是父权制下对女性行为的隐性约束。而当代女性通过主动点痣或保留痣相,表达对身体自主权的掌控,例如社交平台上“鼻尖痣美学”的流行,即是对传统相学的颠覆性重构。

四、科学验证与理性认知

目前尚无确凿证据支持痣相与命运的直接关联。遗传学研究证实,痣的分布主要受MC1R基因调控,与紫外线暴露等环境因素相关,而非预示人生轨迹。统计学分析也显示,鼻部痣相人群在职业成就、婚姻稳定性等维度与其他群体无显著差异,传统“贵相”“克夫”等论断缺乏数据支撑。

心理学实验揭示出“面相自我暗示效应”:相信右鼻孔痣代表领导力的人群,在模拟商业谈判中确实表现出更强烈的自信与决策倾向。这说明痣相的象征意义可通过心理暗示影响行为模式,形成动态的“面相-行为”反馈循环。这种机制为相学研究提供了新的跨学科视角。

麻衣相法中的右鼻孔痣与鼻孔痣解析,既承载着古代智慧的文化密码,也折射出社会观念的演变轨迹。传统解读强调命运关联,现代科学则侧重生理机制与心理效应。对于当代人而言,理性态度应是:承认其文化价值而不盲从,关注医学风险而不恐慌,同时善用心理暗示的积极影响。未来研究可深入探索基因表达、社会环境与自我认知的交互作用,构建更立体的痣相文化阐释体系。

建议女性在对待鼻部痣相时,优先考虑医学评估与个人审美需求,而非受限于传统吉凶论断。若选择保留痣相,可通过提升专业技能与情商,将所谓的“领导力象征”转化为实际竞争力;若决定祛除,则需选择正规医疗机构,避免迷信民间点痣偏方。身体作为生命的载体,其意义终应由个体自主书写。