在中国传统文化中,面相学作为一种古老的命理学说,始终占据着独特的地位。而其中,“痣相”更是被赋予了许多象征意义,尤其是在女性面相中,痣的位置、形状、颜色往往被视为解读命运、性格甚至婚姻的密码。从《麻衣相法》到《柳庄相术》,历代相书对痣相的描述既神秘又具体,甚至在现代社会,仍有许多人对此深信不疑。这种传统认知背后,究竟隐藏着怎样的文化逻辑?它是否经得起科学视角的审视?本文将从历史渊源、象征意义、现代批判等角度,深入探讨这一话题。

一、痣相的历史与文化基因

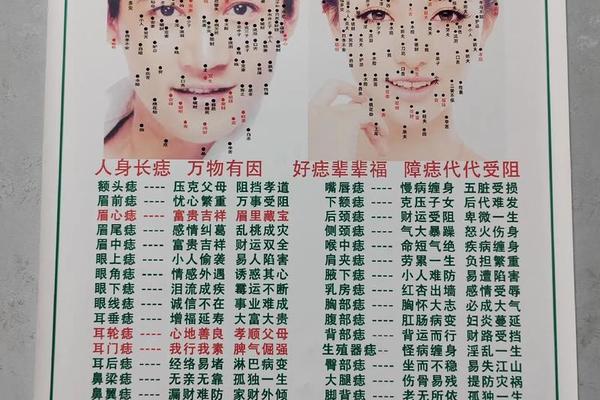

痣相学的起源可追溯至先秦时期。古人认为,人体是宇宙的缩影,面部特征与天地五行相呼应。《黄帝内经》中已有“面部分野”理论,将面部不同区域与身体脏腑对应,而痣作为皮肤上的“异象”,自然被纳入这一体系。至唐宋时期,随着相术的成熟,痣相的解读逐渐细化。例如《麻衣相法》中记载:“额中有痣主贵,眉间藏痣多忧”,这些规则既反映了古代社会对“贵贱吉凶”的划分,也暗含了当时的社会价值观。

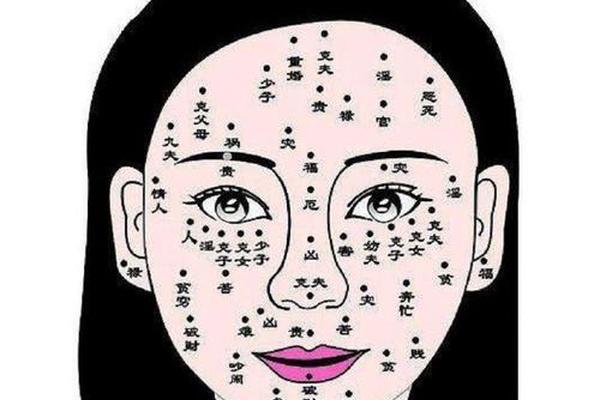

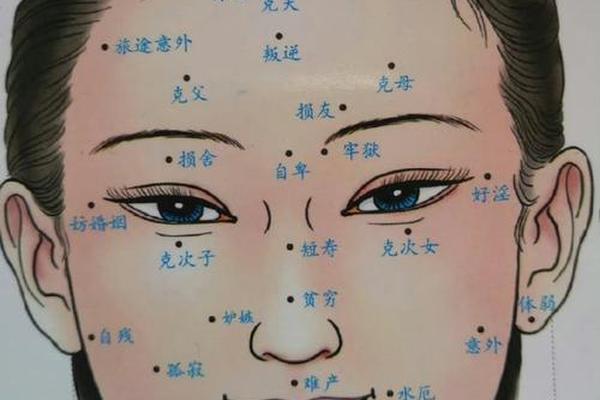

值得注意的是,女性痣相的解读往往与男性不同。传统观念中,女性面部痣的位置常与婚姻、子嗣紧密关联。例如,唇边痣被视作“食禄丰厚”,而眼下痣则可能被解读为“泪痣”,暗示情感波折。这种性别化差异,实际上折射出古代社会对女性角色的期待与束缚——女性的命运被简化为家庭与情感,而痣相则成为这种价值观的具象化符号。

二、痣相象征的多元解读

现代面相学对痣的解析,通常结合位置、颜色、大小三个维度。例如,鼻梁上的痣被认为与事业运相关,而耳垂的痣则象征福气。这种分类并非完全随意:从解剖学角度看,面部血管和神经分布密集,痣的生长位置可能与激素水平或遗传因素有关,但古人将其与命运挂钩,更多是出于象征思维的延伸。

以“眉间痣”为例,传统相术多认为此痣主“思虑过重”,而现代心理学研究发现,眉间区域在表情中常与皱眉相关,长期肌肉紧张可能导致局部色素沉淀。这种巧合让痣相的“预言”显得更具迷惑性。红色痣与黑色痣的吉凶区分,可能源自古代色彩象征体系——红色代表喜庆,黑色则与灾祸关联,这种文化编码至今仍影响人们的判断。

三、科学视角下的批判与反思

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞的聚集。皮肤科研究显示,痣的分布具有随机性,与遗传、紫外线暴露等因素相关,并无证据表明其与性格或命运存在因果联系。美国皮肤科学会(AAD)明确指出,痣相学属于“民间传说”,不应作为健康或人生决策的依据。

为何这种传统观念仍具生命力?社会心理学家指出,人类天生倾向于寻找模式与意义。当人们面对不确定性时,痣相学提供了一种简化的解释框架,满足了对掌控感的心理需求。例如,一项针对亚洲女性的调查显示,超过30%的受访者曾因痣的位置产生焦虑,而这种焦虑往往源于对传统命理说的模糊认知。

四、理性态度与社会影响

在当代社会,对待痣相应采取辩证态度。一方面,它可以作为文化遗产的一部分被研究和记录;需警惕其可能带来的负面影响。例如,某些地区仍存在因“凶痣”而进行点痣美容的现象,这不仅可能引发皮肤感染,还强化了外貌决定论的偏见。

文化学者建议,应将痣相学置于历史语境中理解,而非盲目套用于现实。例如,古籍中“女子唇痣克夫”的说法,实为封建社会男权思想的产物,与现代性别平等观念背道而驰。重新审视这些规则,有助于剥离其中的糟粕,保留其作为文化符号的研究价值。

在传统与现代之间

面相中的痣相学,既是古人观察世界的智慧结晶,也承载着特定历史阶段的局限性。在科学昌明的今天,我们无需以迷信态度对其全盘接受,但可以将其视为一种文化镜像,从中窥见人类对命运永恒的追问。未来研究或可结合人类学、心理学方法,探讨痣相信仰如何影响个体行为与社会互动,从而为传统文化与现代科学的对话开辟新路径。毕竟,真正的“命运”,始终掌握在那些敢于理性思考与行动的人手中。

本文通过多维度分析,揭示了痣相学的文化逻辑与科学局限,旨在呼吁读者以批判性思维对待传统命理学说,既尊重历史积淀,又拥抱理性认知。