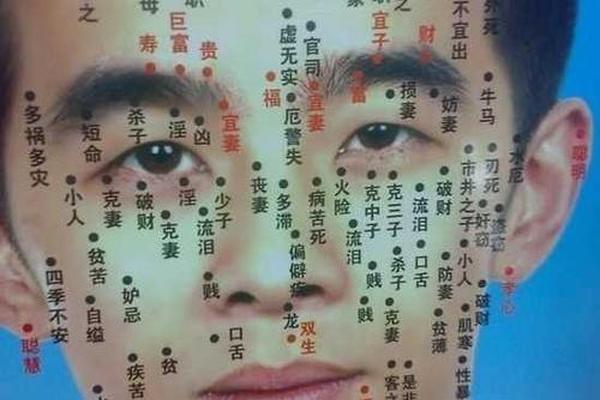

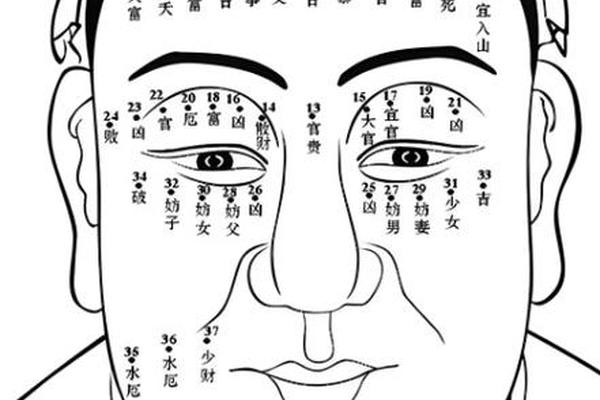

在中国传统面相学中,面部痣的位置、颜色和形态常被认为与个人运势、性格乃至健康息息相关。现代医学虽更关注痣的病理风险,但民间依然存在“吉痣不可轻取”的共识。这种文化与医学的交织,使得“点痣”行为既涉及审美选择,又暗含对命运走向的谨慎考量。本文将从面相学理论、医学禁忌及文化象征三个维度,系统解析面部哪些痣不宜轻易去除。

一、面相学中的吉痣象征

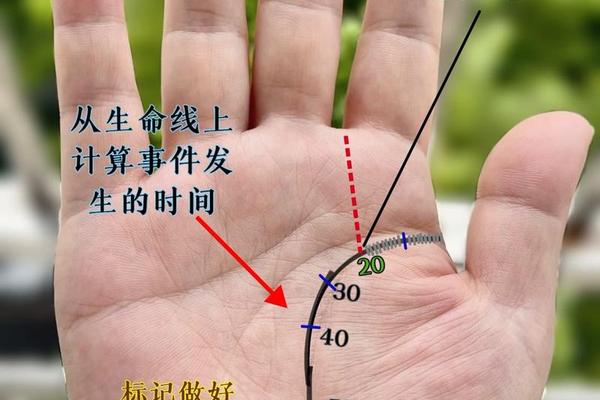

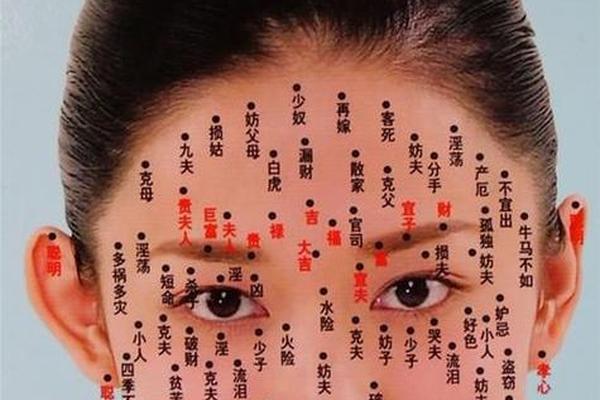

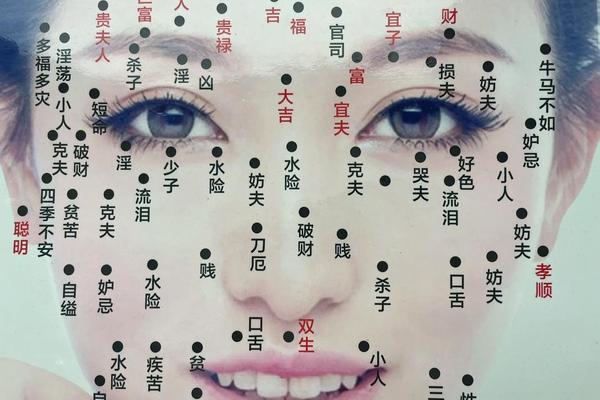

传统相术将“藏”与“露”作为判断痣相吉凶的核心标准。暗藏于发际线、耳后或眉心的痣,因符合“喜藏不喜露”的原则,常被视为贵人运、财富积累的象征。例如耳垂痣被认为能聚财纳福,额头正中的“天中痣”则与事业发展直接相关。这类痣相在《相理衡真》等古籍中被反复强调:“额如满月藏珠,必主显达”。

五官区域的痣更被赋予特殊意义。鼻梁痣象征中年财运,唇周痣暗示口福与人际关系。值得注意的是,红色或肉色凸起痣(肉痣)因其色泽与形态的独特性,在相学中被归类为“活痣”,往往代表旺盛的生命力与贵人运。例如网页41提到“肉痣者易得事业助力”,而网页10则强调红痣与健康运势的关联性。

二、医学视角的禁忌区域

从解剖学角度,面部三角区(鼻根至两侧口角连线)是点痣的高危区域。该区域血管与颅内海绵窦直接连通,不当操作可能导致严重感染甚至脑膜炎。临床数据显示,约15%的面部感染病例源于三角区不规范的痣处理。眼周皮肤厚度仅0.5毫米,且分布大量微血管,激光点痣易引发瘢痕增生或眼睑功能障碍。

对于特殊形态的痣,医学界提出明确警示:直径超过6毫米、边缘不规则或短期内快速增大的痣,恶变风险显著升高。这类痣需通过病理活检而非简单点除,例如交界痣(表皮与真皮交界处)因细胞活跃度高,直接激光处理可能刺激癌变。网页23特别指出,面部隆起型大痣常伴随深层血管结构,贸然点除可能导致难以控制的出血。

三、痣相形态的吉凶密码

传统相术对痣的评判体系包含“形、色、位”三重标准。圆形饱满的痣多为吉相,如网页39所述“额有七痣贵不可言”;而边缘模糊、色泽灰暗的痣则被视为“死痣”,暗示健康隐患。现代研究亦发现,恶性黑色素瘤常表现为不对称形态与杂色斑点,这与相学“恶痣”特征存在微妙重叠。

动态变化的痣更需谨慎对待。网页1提出“运势上升期新生痣不宜去除”的观点,认为这是气运凝聚的外显。从医学角度,青春期或妊娠期因激素变化产生的新痣虽多属良性,但相学将其解读为“时运流转的标记”,建议观察至少三年再决定是否处理。这种跨学科认知差异,恰恰体现了痣相文化的复杂性。

四、文化象征与现代抉择

在东亚文化圈,特定痣相承载着集体潜意识。下巴痣象征晚年福泽,太阳穴痣关联远行机遇,这些观念至今影响着大众行为选择。网页47统计显示,约38%的美容机构顾客会主动咨询痣相寓意。这种现象折射出传统文化在科学时代的韧性——人们试图在基因与自我掌控间寻找平衡点。

盲目遵循相学可能带来健康风险。网页50记录的案例中,一名女性因保留“旺夫痣”延误黑色素瘤治疗,最终导致病情恶化。这提示我们需要建立理性认知框架:在尊重文化传统的优先遵循ABCDE法则(Asymmetry不对称、Border边缘模糊、Color颜色不均、Diameter直径过大、Evolution演变)进行医学评估。

总结与建议

面部痣的处理需平衡文化信仰与医学理性。对于暗藏型吉痣、功能性区域(如眼周)或特殊形态的痣,建议采取“观察优先”策略。若确需处理,应选择具备医疗资质的机构,通过病理评估确定方案。未来研究可深入探讨痣相文化与皮肤病理学的关联机制,例如统计特定“吉痣”位置的细胞活跃度,为传统相学提供科学注解。在审美与健康的天平上,智慧的选择远比简单的点与不点更为重要。