在麻衣相学体系中,痣不仅是皮肤的标记,更是命运与健康的隐喻符号。红痣与血痣虽同为红色,却在相学内涵与医学本质上存在显著差异。红痣多被视为“吉痣”,象征福运与气血充盈,而血痣则与痰湿积滞、脏腑失调相关联,常被归为健康隐患的警示信号。

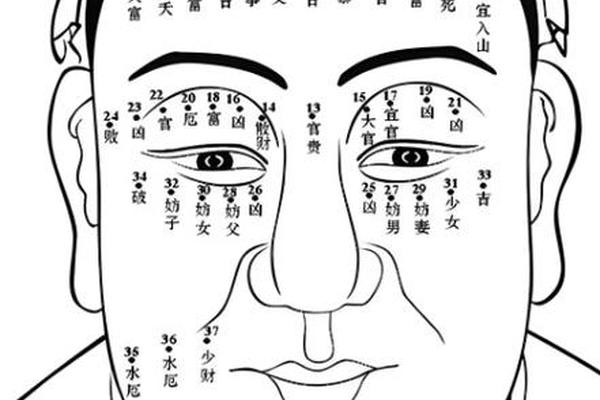

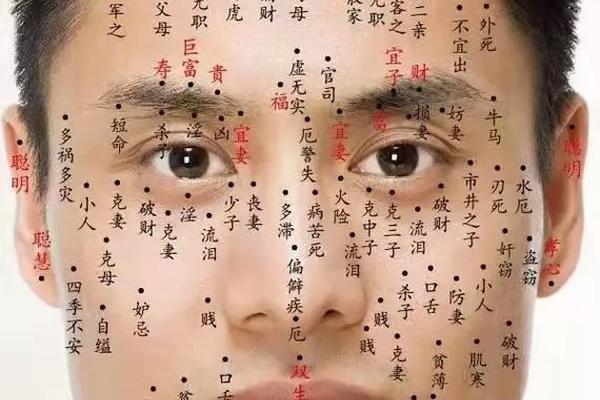

从形态学角度看,红痣通常呈现为直径1-5毫米的暗红色小点,不突出皮肤表面,边界清晰且分布均匀,常见于四肢或躯干。血痣则表现为直径3毫米以上的凸起颗粒,颜色鲜红如血泡,触压不退色,多分布于胸腹、手臂或面部。相学典籍《麻衣神相全编》特别指出,红痣“根在丹田,心善之人则生”,而血痣“形如枸杞,乃痰浊外现”。这种形态差异不仅成为相学判读的基础,也为现代医学的鉴别诊断提供了直观线索。

二、医学视角下的形成机制

现代医学研究揭示,红痣本质是樱桃状血管瘤,属于皮肤老化或雌激素变化引发的良性增生,与遗传、妊娠或代谢异常相关。其形成机制涉及真皮层毛细血管的局部扩张,但不会恶变,多见于40岁以上群体。而血痣在中医理论中被归为“痰湿体质”的外显,与脂肪代谢异常、肝胆功能失调密切相关,尤其是慢性肝炎、胆囊炎患者中发生率显著升高。

病理学对比显示,红痣的血管内皮细胞排列规则,仅表现为血管数量增加;血痣则存在毛细血管结构紊乱,伴随纤维组织增生,部分病例中甚至可观测到肝小叶结构的微观改变。这种生理差异印证了相学“红痣主贵、血痣主疾”的古老智慧,也为中西医结合诊疗提供了理论接口。

三、健康预示与干预建议

相学将红痣的出现视作“阴骘纹现”的吉兆,认为耳部红痣主聪慧,足部红痣兆贵气,乳胸部位红痣预示子嗣贤达。这些象征意义虽缺乏现代科学实证,却与中医“气血外显”理论形成呼应——气血调和者易生红痣,而气滞血瘀者多现黑痣。反观血痣,其分布位置具有临床预警价值:胸肋部密集血痣常伴ALT酶升高,面部血痣患者中68%存在B超可见的脂肪肝改变。

干预策略需兼顾传统智慧与现代医学。相学主张保留红痣以“聚福”,但对血痣强调“速除”。临床建议则更为审慎:无症状红痣无需处理,而短期内增多的血痣应进行肝功能筛查;中医推荐血痣患者采用活血化瘀方剂,配合饮食调控,临床数据显示此法可使42%患者的血痣面积缩小。

四、祛除禁忌与相学启示

在祛除实践层面,相学对红痣处理设有严格禁忌。《麻衣神相》记载:“红痣生而天赐,去之则福散”,特别强调耳珠、印堂等关键相位的红痣不可点除。现代皮肤科则发现,激光祛除面部红痣可能破坏“面部危险三角区”的微循环,增加感染风险。这种传统禁忌与医学警示的契合,体现了古人经验观察的深刻性。

对血痣的处置则呈现观念革新。相学古籍多主张“血痣现则改过”,通过修德养性促其消退。现代医学通过病理研究证实,随着肝功能改善,38%患者的血痣可自然淡化。这种动态变化特性,为相学“相由心生”的理论提供了物质基础层面的解释路径。

红痣与血痣的辨析,本质是传统文化与现代医学的对话。相学通过形态、区位构建的象征体系,与医学基于病理机制的诊断框架,在健康预警层面形成互补。未来研究可深入探索特定相位血痣与脏器功能的定量关系,以及红痣分布规律与遗传表型的关联。建议公众以科学态度审视传统相学:既不必对红痣过度推崇,也需重视血痣的疾病提示价值,在身体符号的解读中实现养生智慧与文化传承的双重收获。