在东方传统文化中,面相学承载着千百年来的智慧积淀,而痣相作为其中的重要分支,常被视为解读命运与性格的线索。尤其是男性右眼周围的痣,因其位置的特殊性,常被赋予独特寓意——从事业运到情感关系,从性格特质到人生际遇,这些微小的皮肤标记往往被赋予了超越其物理存在的象征意义。通过结合传统相学理论与现代心理学视角,我们可以更全面地探索这一文化现象的深层逻辑。

传统相学的解读框架

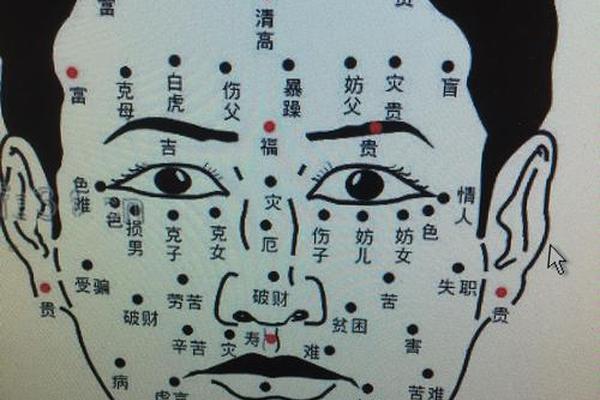

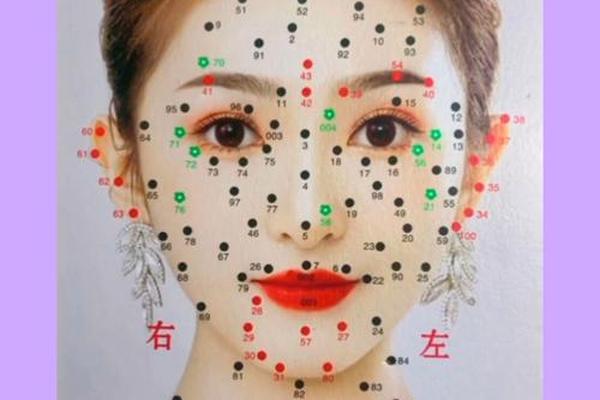

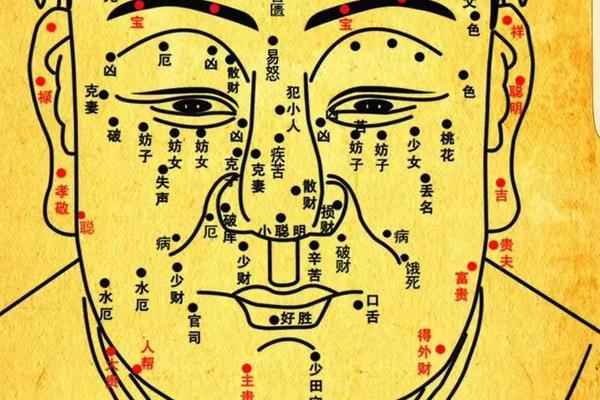

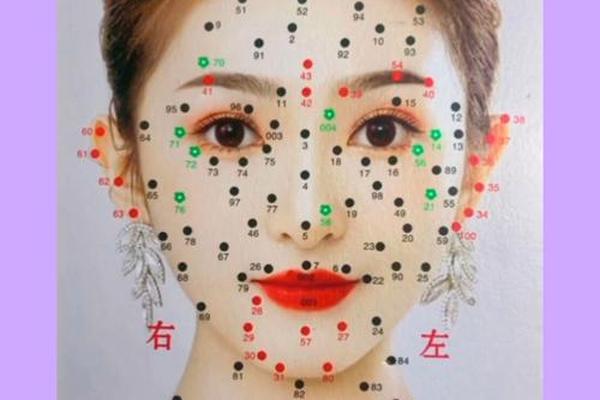

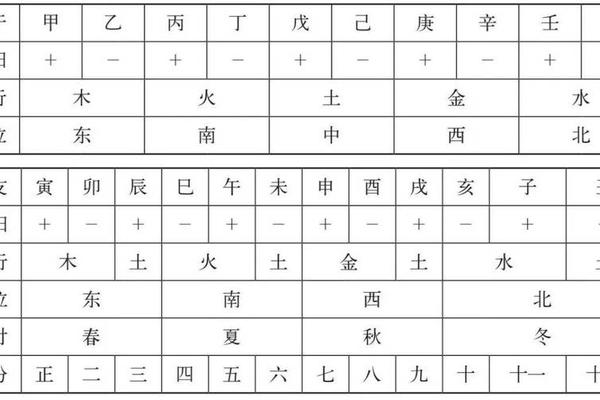

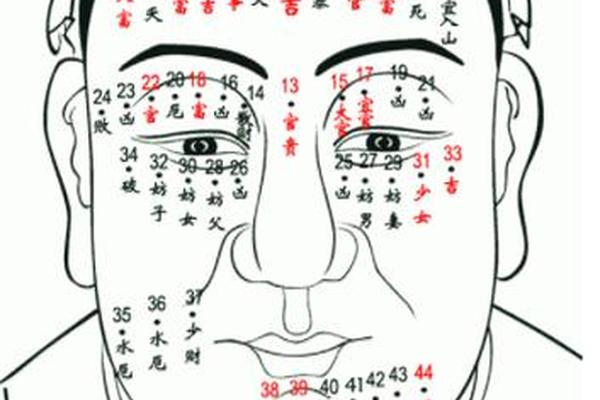

在《麻衣相法》等古籍中,右眼被视为「外阳」所在,主管个体的社会属性与外在表现。右眼上方的痣若靠近眉骨,传统相学家认为这与命主的仕途发展密切相关。例如明代相书《柳庄相法》记载:「右眼上悬珠,主官禄亨通」,暗示此类痣相者易得贵人提携。而靠近眼尾的痣,则多被解读为情感丰富的象征,清代《神相铁关刀》将其描述为「桃花痣」,认为持有者易陷入复杂的情感纠葛。

值得注意的是,相学对痣相的判断存在动态辩证逻辑。宋代相术大师陈抟曾提出「痣色深浅定吉凶」的理论:朱砂色的痣多为吉兆,而暗褐色的痣则需警惕潜在风险。这种色彩与运势的关联性,体现了古人通过观察自然规律推演人事的思维模式。现代学者李零在《中国方术考》中指出,这种将生理特征符号化的解读体系,本质是古代社会构建认知秩序的一种方式。

现代心理学的交叉验证

从认知心理学视角分析,面部特征对人的社会互动具有潜在影响。美国心理学家保罗·艾克曼的研究表明,右眼区域是微表情的重要输出窗口,该位置的显著特征可能强化观察者的记忆锚点。例如眼角有痣的男性,在社交场合中更容易被赋予「心思细腻」的标签,这种「首因效应」可能实际影响其人际关系发展。

进化心理学研究则揭示了更深层的机制。剑桥大学学者邓巴在《梳毛与八卦》中提出,人类对他人面部特征的过度解读,源于原始部落时期识别族群成员的本能。右眼作为视觉焦点区域,其上的异常标记可能触发潜意识的关注机制。这种生物本能与文化符号的叠加,使得痣相解读在现代社会依然具有心理暗示作用。

医学视角的理性审视

现代皮肤医学证实,痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关,其分布位置具有随机性。日本庆应大学医学院的追踪研究显示,右眼周区域因皮脂腺分布密集,确实较易出现色素沉积现象。但这种生理机制与命运并无必然关联,反而需要警惕异常痣变的健康风险——美国皮肤科学会建议,直径超过6毫米或边缘不规则的痣应定期检查。

值得注意的是,文化认知可能反向影响生理状态。哈佛医学院的心理神经免疫学研究发现,长期被负面痣相解读困扰的个体,其皮质醇水平显著升高,这从科学层面印证了「心理暗示影响生理健康」的假说。这提示我们既要尊重传统文化的情感价值,也要建立科学理性的认知框架。

社会文化功能的当代转型

在数字化时代,痣相文化正经历着符号意义的解构与重构。韩国美容产业的数据显示,2022年有17%的男性选择通过医美手段点除右眼周痣,其中68%出于「改善职场形象」的考量。这种选择折射出传统相学观念与现代职业需求的碰撞,也反映出个体对命运掌控权的重新主张。

与此网络占卜平台的兴起催生了新型解读范式。阿里研究院的数据表明,「AI痣相分析」服务的用户中,25-35岁男性占比达41%,他们更多将痣相解读视为性格测试的娱乐化延伸。这种去神秘化的接受方式,既保留了文化传承的脉络,又剥离了封建迷信的糟粕,形成传统智慧与现代生活的创新性结合。

在理性与人文间寻找平衡

右眼痣相的多元解读,本质上反映了人类对自我认知的不懈探索。从相学典籍的隐喻系统到现代科学的实证分析,从社会心理的投射机制到文化符号的嬗变轨迹,这颗微小的色素沉积物承载着跨越时空的思考。在当代语境下,我们既要承认传统文化的情感慰藉价值,也要坚持科学精神的批判立场——正如法国人类学家列维·斯特劳斯所言:「神话与科学是人类理解世界的两种平行方式。」未来研究可进一步探索痣相文化在跨文化比较中的差异性,或结合脑神经科学揭示面部特征认知的神经机制,为人文传统与科学理性的对话开辟新路径。