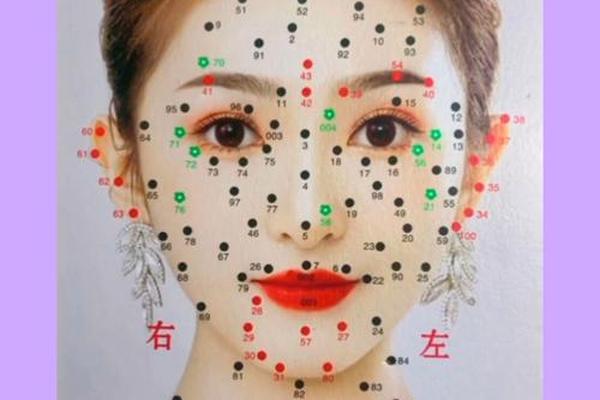

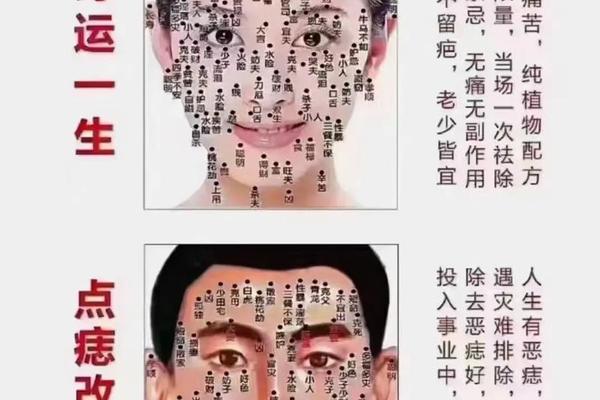

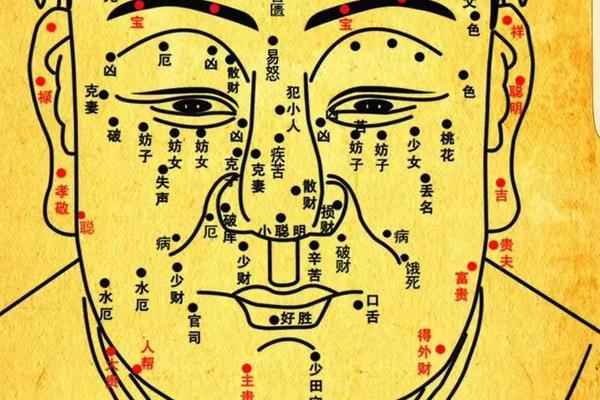

在中国传统文化中,痣被赋予深刻的象征意义。古人认为“相由心生”,痣的位置、颜色与形态反映个体的命运轨迹与性格特质。例如,《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》一文指出,眼尾痣象征“命犯桃花”,易陷入情感纠葛;而眉间痣则代表“自满极端”,需警惕大起大落的人生波动。这种观念源于“天人合一”的哲学思想,认为痣是自然与人体信息同步的体现,承载着吉凶预兆。

中医学则将痣与健康关联。如《中医面相学》提到,鼻梁中段的痣可能提示肝胆问题,颧骨外侧的痣则与大肠健康相关。这与现代医学发现的某些皮肤标记与内在疾病的联系不谋而合。例如,古希腊文化将痣视为不祥之兆,而古埃及则认为其象征吉祥。这种跨文化的差异表明,痣的解读既受科学认知局限,也与社会心理紧密相连。

二、现代医学对痣的认知与分类

现代医学将痣定义为黑素细胞聚集的皮肤病变,分为交界痣、皮内痣和混合痣。良性痣通常对称、边缘规则且颜色均匀,而恶性黑色素瘤则具有不对称性、边缘模糊、颜色混杂等特征。美国妙佑医疗国际的研究强调,痣的变化需警惕ABCDE法则:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、动态演变(Evolving)。

研究表明,中国人群中肢端与黏膜黑色素瘤占比高达75%,与欧美的皮肤型黑色素瘤存在显著差异。例如,手掌、足底等易摩擦部位的痣更需定期监测。北京大学肿瘤医院郭军教授团队提出,此类痣若出现快速增大或溃破,应立即就医。这些发现颠覆了传统以痣相定吉凶的简单逻辑,强调科学评估的重要性。

三、祛痣技术的选择与风险控制

祛痣方法包括激光、冷冻、手术等。激光治疗适用于直径小于2毫米的浅表痣,通过选择性光热作用破坏色素细胞,创伤小但可能需多次操作。手术切除则适合较大或疑有恶变的痣,虽会留疤但能彻底清除病灶。值得注意的是,化学腐蚀法因深度难以控制,易导致色素沉着或瘢痕,已逐渐被淘汰。

风险防控是祛痣的核心。危险三角区(鼻根至口角)的痣可能因操作不当引发颅内感染,需谨慎处理。直径超过5毫米、形状不规则或颜色异常的痣不宜自行处理,应通过病理检查排除恶性可能。术后护理同样关键,需保持创面清洁并避免紫外线照射,以减少感染与色素沉淀风险。

四、传统观念与科学认知的平衡

痣相文化虽缺乏科学依据,却折射出社会对命运与外貌的深层关注。例如,《痣相》提到“显痣多凶,隐痣多吉”,强调身体隐蔽部位的痣更吉利。这种观念在当代仍影响部分人群的审美选择,如选择保留“魅力痣”以增强个人特色。盲目迷信痣相可能导致延误治疗,如将恶性黑色素瘤误判为“富贵痣”。

科学的祛痣决策应兼顾医学评估与心理需求。对于影响容貌或存在健康风险的痣,可通过正规医疗手段去除;而对无害且承载文化意义的痣,则可理性保留。例如,美国皮肤科学会建议,若无医学指征,不必过度干预良性痣。这种平衡既尊重个体审美自由,又避免健康隐患。

脸上的痣既是文化符号,也是健康信号。传统痣相学虽富含人文意蕴,却需以现代医学为基准重新审视。未来研究可探索痣的基因表达与疾病关联,或开发非侵入性检测技术提升诊断效率。对于公众而言,定期自检(观察痣的ABCDE特征)与专业咨询相结合,是实现“美丽与安全并存”的关键。正如《祛痣有哪些方法》所呼吁的:“在生命面前,疤痕的顾虑微不足道”,这一理念应成为祛痣决策的核心准则。