痣相学在中国传统文化中拥有深厚的历史积淀。早在古代相术典籍中,痣的位置与形态便被视为解读命运与性格的密码。例如,《史记》记载刘邦左腿有七十二颗黑痣,被视为“帝王之相”的象征。古人将人体视为宇宙的缩影,认为痣的分布与星辰对应,色泽与形态则暗藏吉凶。这种观念融合了中医的“整体观”,将痣与脏腑功能、经络运行相联系,试图通过外在表象推断内在健康与运势。

在民间,痣相学逐渐形成了一套复杂的符号系统。例如,额头中央的“福痣”象征智慧,而眼角的“泪痣”则暗示情感波折。这些说法通过文学、戏曲等载体传播,成为大众文化的一部分。明清小说中,人物痣相常被用于暗示命运走向,如《红楼梦》中林黛玉的“病痣”与其悲剧性格形成呼应。这种文化渗透使得痣相学超越了单纯的占卜功能,演变为一种集体心理认同。

二、传统理论体系的构建逻辑

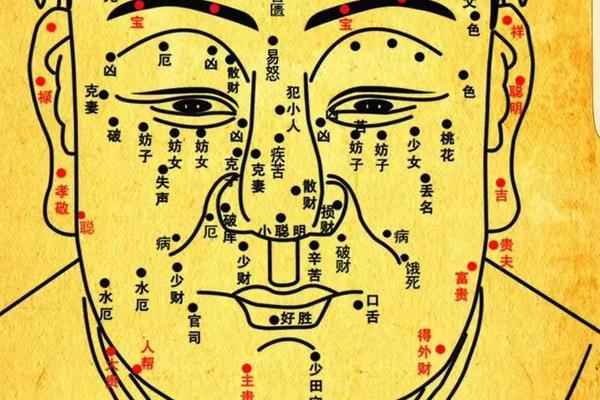

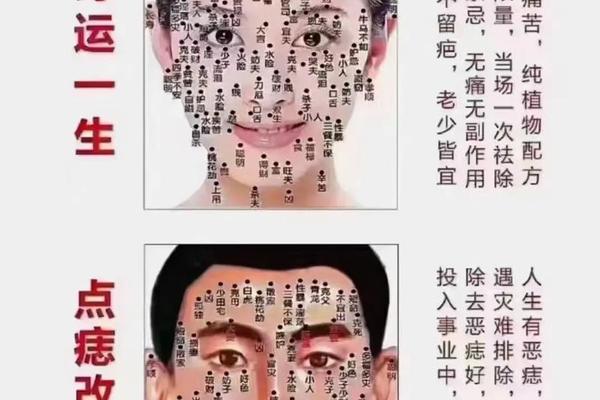

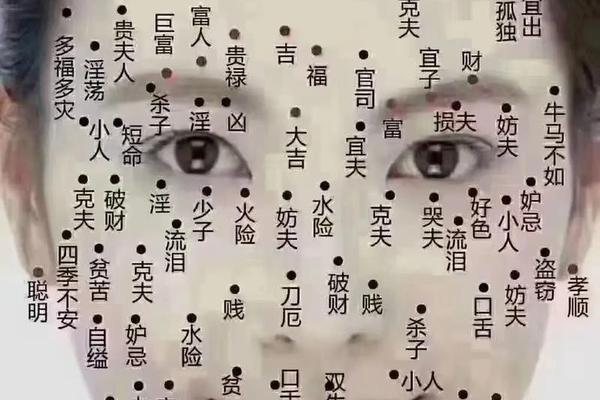

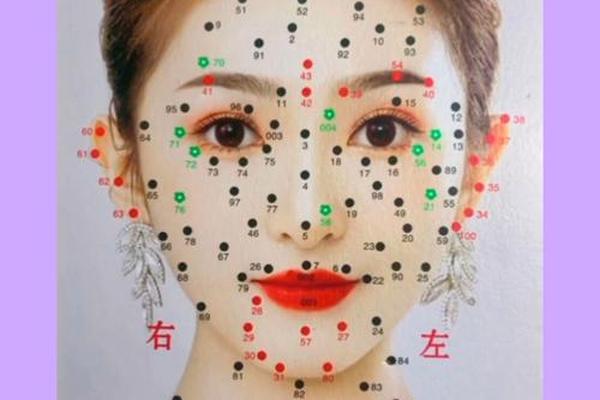

传统痣相学的核心理论建立在“部位象征”与“形态吉凶”两大支柱上。面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域:眉上痣关联事业,唇周痣指向人际关系,鼻梁痣则象征财运。例如,网页59提到嘴唇上方的痣代表“口福”,而鼻翼痣可能暗示婚姻不顺。这种空间映射体系与中医的面部反射区理论存在部分重叠,但更强调命运而非生理关联。

色泽与形状的吉凶判断同样自成体系。朱红色“肉痣”被视为祥瑞,而边缘不规则的黑色痣常被归为凶兆。圆润饱满的痣象征圆满,若长毛则可能逆转吉凶属性——眉中痣长毛主贵,而肉痣长毛反成凶相。这种二元对立逻辑体现了古人对“平衡”的追求,但也暴露主观解读的局限性。例如,网页22指出同样位于眼尾的痣,既可能被解读为“桃花旺盛”,也可能被视为“婚姻动荡”,全赖相士的话术调整。

三、现代科学视角的理性解构

从医学角度看,痣的本质是黑素细胞聚集形成的皮肤病变,其位置由胚胎发育时的细胞迁移随机决定,与命运无关。紫外线照射、遗传基因和激素变化才是主要成因,网页13提到获得性色素痣会随年龄增长显现,先天性巨痣则存在癌变风险。现代皮肤科学更关注痣的病理特征:直径超过6毫米、颜色不均或快速增大的痣可能是黑色素瘤前兆,这与传统吉凶判断标准截然不同。

心理学研究揭示了痣相信仰的作用机制。“自我实现预言”理论认为,相信额头痣代表智慧的人可能因心理暗示更积极进取,从而提升成功概率。反言之,被归类为“克妻痣”的男性可能因社会偏见遭遇婚恋障碍,网页46提到颈部痣常被误解为“沟通能力差”,这种标签化认知可能扭曲人际关系。实验显示,告知参与者“吉痣”位置后,其自信心测试得分显著提高,印证了心理预期的强大影响力。

四、文化符号与当代价值重估

作为非物质文化遗产,痣相学在民俗活动中仍具生命力。网页19列举的“八大富贵痣”被制成手机测试程序,日均点击量超百万次,说明其娱乐价值。影视剧中,角色痣相设计成为视觉符号,如《甄嬛传》中宜修皇后的眉间痣暗示心机深沉,这种艺术化处理延续了传统文化意象。在商业领域,美容院推出“开运点痣”服务,实质是将文化符号转化为消费需求。

但其局限性亦需正视。面相学将鼻头痣等同于“贪图享乐”的论断,忽视了社会经济因素的影响。网页36提到法令纹痣的解读存在地域差异:在东亚文化中可能象征权威,在西方则无特殊含义。这种文化相对性提示我们,痣相学的“预言”本质是特定历史语境下的叙事建构,而非普适真理。

五、辩证认知与未来研究方向

对待痣相学需秉持“批判性继承”态度。从科学层面,应加强皮肤健康科普,网页13强调定期检查比迷信吉凶更重要;从文化层面,可将其视为研究古代社会心理的标本,例如网页32分析眉间痣的解读变迁,折射出女性地位的历史波动。跨学科研究或成突破口:神经科学可探索“吉痣”信仰激活的脑区,社会学可统计不同痣相人群的社会成就相关性。

未来研究应建立量化分析模型。通过大数据统计10万例痣相与人生轨迹的关联,或能验证传统说法的概率基础。例如,网页19称耳后痣人群的财富积累指数较高,若实证显示相关性,需进一步区分是生理特征影响激素水平,还是社会期待导致行为模式改变。这种科学化重构,或许能让古老智慧焕发新生。

痣相学交织着神秘主义想象与经验观察,既是文化基因的载体,也是认知局限的镜像。理性态度要求我们既承认其历史合理性——如中医“望诊”对痣色的健康警示,又需警惕将概率事件神秘化的倾向。在基因检测技术解析生命密码的今天,或许我们更应相信:真正的“命运之痣”,不在皮肤表面,而在每个人主动书写的生命轨迹之中。