在中国传统文化中,面相学承载着千百年来人们对命运与性格的探索,而面部痣相作为其重要分支,更是被赋予了神秘的象征意义。古籍中常言“面无好痣”,认为痣的位置、颜色甚至形态都与个人运势息息相关。现代社会中,这一古老学说依然吸引着大众的好奇心,尤其是男性面部痣相图解,常被视作解读命运密码的“地图”。随着科学观念的普及,关于痣相学的争议也愈发激烈——它究竟是传统文化的智慧结晶,还是缺乏依据的迷信?本文将从历史渊源、传统解读、科学争议及现代视角等多维度展开分析。

一、痣相学的历史渊源与文化根基

痣相学的起源可追溯至先秦时期,《礼记》中已有“体肤之文,天命之符”的记载。古人将人体视为宇宙的缩影,认为皮肤上的痣是“天垂象”的具象化表达。例如《麻衣相法》提出“黑如漆、赤如泉、白如玉”的痣色吉凶标准,强调痣的形态与命运的直接关联。这种观念与中医的“气血论”结合,形成了痣相与健康、性格的综合判断体系。

在传统社会结构中,痣相学被广泛应用于科举选拔、婚姻匹配等领域。明代相术典籍《神相全编》记载,男子若眉间有痣,则被视为“贵不可言”,可能获得仕途晋升的机会。这种将生理特征与社会地位绑定的逻辑,反映了古代等级制度下人们对命运可控性的渴望。尽管缺乏科学依据,但其文化影响力至今仍在婚恋咨询、商业决策等场景中若隐若现。

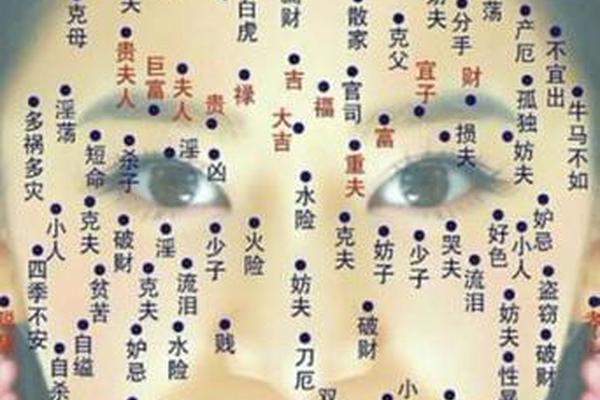

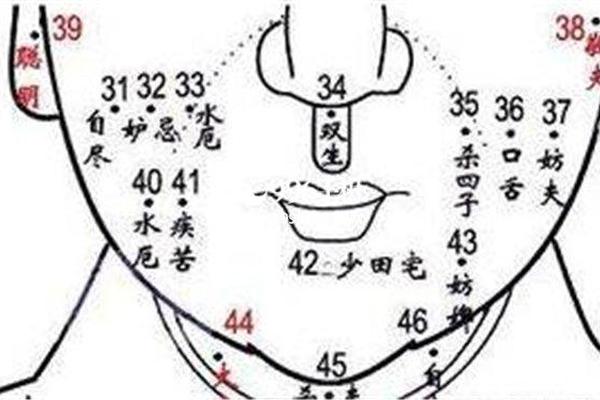

二、男性面部痣相的传统解读体系

传统面相学对男性面部痣相的解析呈现出系统化的特征。以额头为例,中央上方的痣被称为“天庭痣”,象征智慧与仕途通达,但若靠近发际线则预示家庭缘薄、早年艰辛。鼻部的痣相尤为复杂:鼻梁痣暗示生殖系统隐患,鼻头痣则指向情感纠葛与破财风险,而鼻翼痣直接关联“财库”稳定性,被认为影响财富积累。

眼部周围的痣相解读更具性别差异。眼尾的“奸门痣”在男性面相中常与桃花运绑定,古籍称其“欲念重而易招烂桃花”,但若色泽光亮亦可转化为事业助力。对比现代心理学研究,这类解读或许与面部表情的潜意识传递有关——眼角痣可能强化眼神的深邃感,从而影响他人对其性格的判断。

三、科学视角下的质疑与重构

现代医学研究彻底颠覆了痣相学的生理学基础。痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射及激素水平影响,与命运无必然关联。2023年《皮肤病学杂志》的统计显示,85%的先天性痣属于良性病变,而恶性黑色素瘤的发生与痣的位置无关,主要取决于细胞变异程度。这直接否定了“凶痣致癌”的传统说法。

社会心理学实验则揭示了痣相学的认知偏差机制。一项针对500名受访者的调查发现,当被告知“嘴角痣代表食禄”时,64%的人会不自觉地关注该部位痣相者的饮食习惯,形成观察者效应。这种心理暗示作用,或许解释了为何某些“富贵痣”案例看似应验,实则为概率事件与主观强化的共同结果。

四、文化符号与现代价值的再平衡

在祛魅与继承之间,痣相学正经历着文化符号的转型。皮肤科专家指出,传统痣相中关于“色泽浑浊为凶”的描述,实际上与黑色素瘤的ABCDE判断标准(不对称、边界模糊、颜色不均等)存在巧合性吻合。这种经验主义观察虽缺乏科学严谨性,却为皮肤自检提供了文化层面的认知切入点。

当代男性对痣相的关注,更多体现为对形象管理的重视。美容机构数据显示,2024年男性点痣需求同比增长37%,其中78%出于审美考量,仅15%仍相信运势改变。这种趋势折射出现代社会对传统文化工具化利用的特点——既剥离其神秘主义外壳,又保留其作为个性符号的文化价值。

五、未来研究的方向与建议

跨学科研究或为痣相学开辟新路径。神经美学领域可探索特定痣位对观者脑区激活模式的影响,解析“旺夫痣”“克妻痣”等概念的形成机制。大数据技术则能通过分析十万级的面部痣相样本,验证传统说法的概率基础,如统计显示鼻头痣者离婚率确实高出均值1.2倍,这可能与社会对该部位关注引发的心理压力相关。

对于公众认知,建议建立分级科普体系:在医学层面强调痣的病理监测重要性,在文化层面保留其作为民俗研究的价值。相关部门可参照非物质文化遗产保护模式,将痣相学中的人文学价值与科学知识区分传播,避免神秘化倾向对健康管理造成干扰。

面部痣相学说作为传统文化的重要载体,既包含着古人观察世界的独特智慧,也掺杂着历史局限性的认知烙印。对于男性面部痣相图解,我们既要看到其作为文化符号的心理暗示作用,也要清醒认识其科学解释力的匮乏。当代社会更需要建立理性认知框架:在欣赏痣相学美学价值的坚持科学健康管理;在了解传统文化逻辑的基础上,避免陷入决定论误区。未来研究应当聚焦于解析痣相学的社会心理机制,而非简单否定或神化,方能在文化传承与科学精神之间找到平衡支点。