在中国传统相学文化中,面部痣相承载着千百年来的命理哲学,被认为是窥探个人命运、性格与健康的重要窗口。随着高清影像技术的发展,现代人对“女面部痣相图解”的关注已从模糊的口耳相传,转向结合视觉化图谱的精准解读。本文基于多源文献与相学理论,系统解析女性面部痣相的吉凶象征、文化隐喻及现实意义,试图在科学与传统之间架起一座理性认知的桥梁。

一、面部区域与命运关联

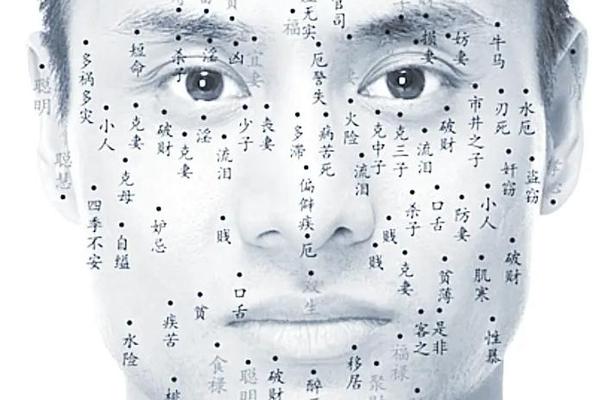

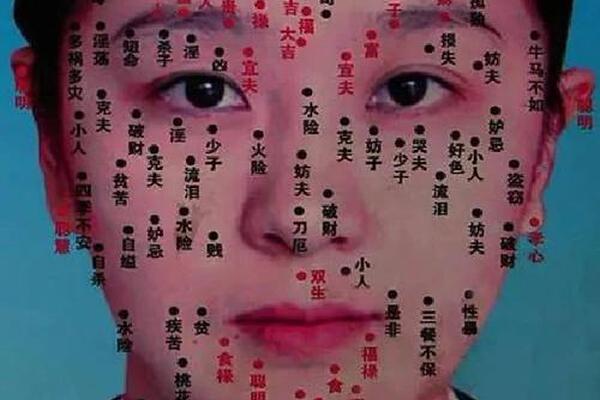

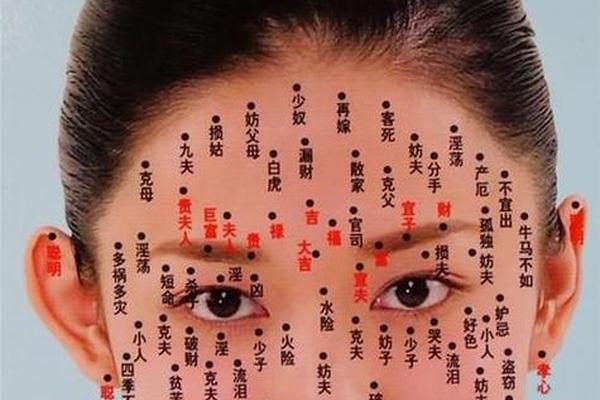

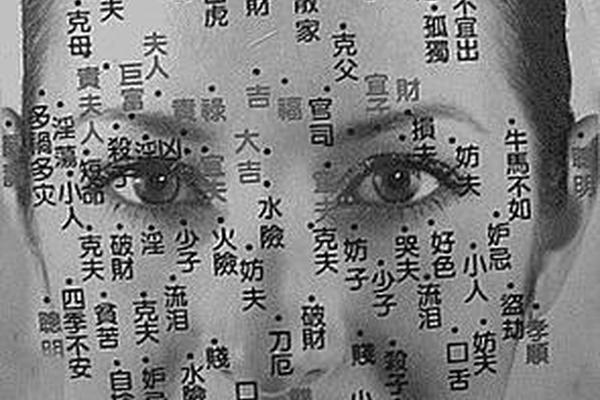

传统相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同的生命领域。例如,额头象征祖业与事业,鼻梁关联财运,下巴则代表晚年运势。高清图解显示,印堂痣(两眉之间)在相学中被视为“命门”,此处有痣者往往性格刚强且易陷入情感纠葛,古籍记载“印堂有痣,呼吸器官弱,易有三角关系”。而鼻翼痣则与财富管理能力相关,相书称“鼻翼有痣者不聚财”,现代解读认为这可能映射个体消费习惯或投资倾向。

在眼部区域,眼尾痣(奸门)被赋予复杂含义。一方面,它暗示异性缘旺盛,如《应痣歌决》所述“眼尾到发际为桃花地”;过度旺盛的桃花可能引发婚姻危机,需警惕“初婚受阻,再婚方稳”的命理警示。这种矛盾性恰恰体现了相学对人性多维度的观察。

二、痣相形态的吉凶辩证

痣的色泽、凸起度与毛发特征构成吉凶判断的三重标准。相理衡真提出:“善痣需黑如漆、红如朱,辅以光泽与毛发为贵”。例如,眉中藏痣若呈饱满的朱红色且伴生毫毛,主智慧与财运,象征“眉里藏珠,非富即贵”;反之,灰暗扁平者则可能预示手足受伤或家族拖累。这种形态学差异在360doc的对比图谱中尤为显著,21组案例直观呈现了“痣相—命运”的视觉化关联。

现代医学视角为传统理论提供新注解。研究发现,某些特殊位置的色素痣可能与内分泌或基因表达相关。如唇上痣在相学中被称为“好吃痣”,暗喻欲望强烈;而医学上,唇部黑色素细胞活跃度高的个体,确实更易出现代谢亢进特征。这种跨学科印证为痣相文化注入科学思辨的可能。

三、文化隐喻与社会镜像

女性痣相的解读始终渗透着传统观。以“人中痣”为例,古代相书将其与生育能力绑定,称“人中偏斜有痣,主产厄”;而当代图解则弱化宿命论,转而强调“妇科健康预警”的现代意义。再观腮边痣,清代《麻衣相法》视其为“临老入花丛”的放荡象征,如今却被重新诠释为“晚年社交活跃”的积极特质,折射出社会观念从道德批判向个体尊重的演变。

特定痣相更成为集体记忆的文化符号。如香港艺人薛家燕的印堂痣,因其位置典型、色泽鲜明,成为相学研究的经典案例。这种大众传播将晦涩的命理理论转化为具象的视觉符号,推动痣相文化从书斋走入日常生活。

四、科学认知与理性应用

从皮肤病理学角度,90%的面部痣属于良性色素沉积,但某些特殊形态需警惕癌变风险。例如,直径超过6mm、边缘模糊的鼻梁痣,相学解读为“劫难”,而医学更关注其与黑色素瘤的关联。这种认知差异提示我们:在娱乐性解读的必须建立“观痣先验医”的科学意识。

在美容领域,祛痣决策应兼顾美学与健康。知乎用户分享的“瑜伽活血+凝胶修复”祛痣法,虽缺乏临床验证,却反映出公众对“改运美容”的需求。专业医师建议,祛痣前需通过皮肤镜检测,区分普通痣与病理痣,避免盲目追求“改命”而忽视健康风险。

女性面部痣相图解作为传统文化的活化石,既承载着先民对命运的探索,也映射着现代人对自我认知的渴求。本文通过区域解析、形态辩证、文化解构与科学反思四重维度,揭示出痣相文化背后复杂的社会心理机制。未来研究可进一步采用大数据技术,建立痣相特征与性格测试的量化模型,或在基因表达层面探索痣相与体质的内在关联。对于普通读者,我们倡导“信而不迷”的态度——既欣赏相学智慧的诗意隐喻,更坚守科学理性的认知底线。毕竟,真正的命运图谱,永远书写在个体对生命的主动掌控之中。