在医疗检测和献血场景中,人们常会见到工作人员将血液样本滴入蓝色和黄色的试剂中,通过观察凝集反应快速判断血型。这种看似简单的操作背后,是一套基于免疫学原理的精密技术体系。蓝色试剂对应A型血的检测,黄色试剂则用于B型血的鉴别,它们的正式学名为抗A、抗B血型定型试剂(单克隆抗体)。这些试剂不仅是现代血型鉴定的核心工具,更是输血安全与器官移植匹配的重要保障。

一、试剂的基本原理与成分

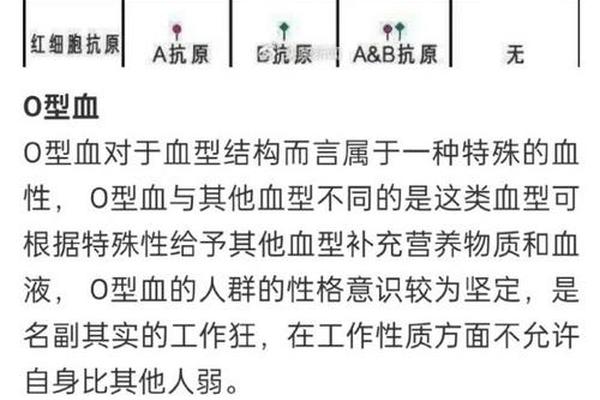

抗A、抗B试剂的本质是特异性抗体,其工作原理基于红细胞表面抗原与抗体的免疫反应。人体ABO血型系统由A抗原和B抗原的分布决定:A型血红细胞携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型同时具有两种抗原,而O型则缺乏这两种抗原。试剂中的抗A单克隆抗体由鼠源杂交瘤细胞(如CCTCC C201215细胞株)分泌,能与A抗原特异性结合;抗B抗体则来源于另一株杂交瘤细胞(如CCTCC C201216),专一识别B抗原。

试剂呈现的标志性颜色具有重要功能区分意义。抗A试剂被染成浅蓝色,抗B试剂为浅黄色,这种色标系统源于1980年代的国际标准化实践。通过颜色编码,操作者能直观区分试剂类型,避免混淆。其成分除抗体外,还包含稳定剂(如牛血清白蛋白)和防腐剂(NaN3),确保在2-8°C避光保存下保持一年活性。

二、操作流程与结果判定

临床常用的检测方法包括玻片法和试管法。在献血站常见的玻片法中,操作者将全血或10%红细胞悬液与试剂按1:1比例混合,通过肉眼或低倍显微镜观察凝集现象。例如某次献血检测中,抗A试剂出现凝集而抗B无反应,则判定为A型血;若两者均凝集则为AB型。试管法则通过离心加速反应,10000r/min离心1分钟后,能更灵敏地检测弱亚型(如Ax型),但需注意冷凝集素干扰可能导致假阳性。

结果判读需结合凝集强度分级系统:4+表示完全凝集块,1+为可见颗粒,±为显微镜下少量凝集。特殊案例中,O型血个体的红细胞因缺乏A/B抗原,与两种试剂均不发生反应;而AB型个体因同时携带两种抗原,会引发双试剂凝集。2024年浙江省血液中心的实践数据显示,该试剂对常规血型的检测准确率达99.7%,但对孟买型等罕见血型需结合其他检测手段。

三、注意事项与临床应用

试剂使用中存在多项关键控制点。冷凝集素含量高的样本(如自身免疫性疾病患者)可能被误判为AB型,需用37°C生理盐水洗涤红细胞2-3次去除干扰。开瓶后需定期用已知A/B/O型红细胞验证试剂活性,避免因污染或变质导致误诊。某医院2019年的案例显示,未及时更换的变质抗B试剂曾造成3例B型血误判为O型。

在临床应用层面,该试剂不仅用于献血初筛,更是手术输血、新生儿溶血病诊断的核心工具。例如在产科,O型血孕妇若携带抗A/B抗体,需通过该试剂监测胎儿红细胞致敏风险。数据显示,我国每年通过此类试剂完成的血型检测超过1.2亿人次,支撑着日均10万单位的临床用血安全。

四、历史发展与技术革新

血型试剂经历了从多克隆抗体到单克隆抗体的技术跃迁。早期的人血清试剂存在批间差异大、产能受限等问题,1980年Voak团队首次成功制备单克隆抗体试剂,使效价稳定性提升至1:128以上。我国自1990年代实现国产化,武汉康莱博等企业通过细胞株优化,使抗体亲和力达到3×10^8 L/mol,满足FDA标准。

当前技术前沿聚焦于检测效率提升。美德声生物开发的混合型抗D试剂,将IgM与IgG抗体结合,可同步完成ABO和RhD血型鉴定。微流控芯片技术的引入,更使检测时间从30分钟缩短至5分钟,2024年杭州某献血车试点显示,该技术使单日献血处理能力提升40%。

抗A、抗B血型定型试剂作为现代免疫学的经典应用,构筑了输血安全的基石。其颜色编码系统、单克隆抗体技术及标准化操作流程,体现了生物医学工程的高度集成。随着基因编辑技术的发展,未来可能出现基于CRISPR的血型快速检测技术,但现阶段试剂法仍不可替代。建议加强试剂运输冷链监控,并在基层医疗机构普及反定型检测,以进一步降低0.03%的误判率。对于公众而言,了解血型检测原理不仅能消除对采血过程的疑虑,更是理解人类遗传多样性的生动教材。