在东方传统文化中,人体痣相被认为是解读命运密码的重要符号,其中与情感相关的"情人痣"更是承载着浪漫想象与文化隐喻。从《黄帝内经》的经络理论到民间相术,痣的位置、色泽与形态被赋予了对情感模式、姻缘际遇的象征意义。这种将身体特征与情感命运相联结的认知体系,既蕴含着先民对生命规律的形象化总结,也折射出人类对亲密关系的永恒探索。

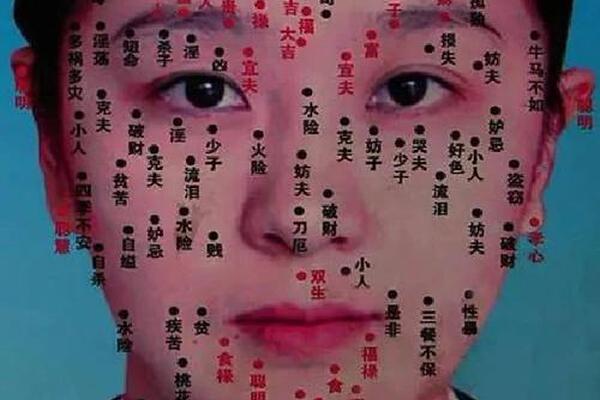

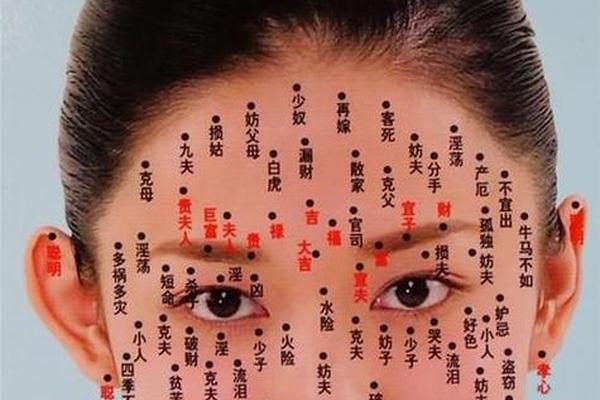

一、传统痣相学中的情人痣定位

在传统相学体系里,眼尾至太阳穴区域的"奸门"位置被视为核心情人痣区。此处生痣者,古籍《麻衣相法》记载"奸门明润,夫妻和谐;奸门黯痣,必主刑克",现代相学则延伸解读为异性缘旺盛但情感波折的象征。网页案例中某女性咨询者眼尾生朱砂痣,恋爱经历五次均因第三者介入告终,印证了"眼尾痣主桃花劫"的古老训示。

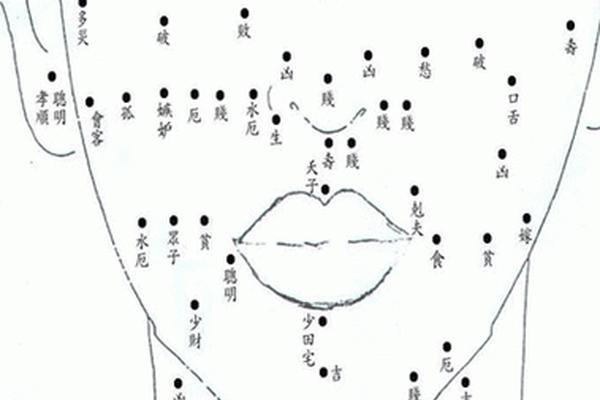

唇部痣相同样蕴含情感密码。上唇正中的"承浆"痣在《神相全编》中被视为"食禄丰厚,情路坎坷",现代解读则强调这类人易陷入多角恋情。相学研究者徐雪强指出,下唇痣对应脾经,主情感表达方式,这类人往往"爱在心口难开",造成婚恋关系中沟通障碍。而嘴角痣在多个相学文献中均与"口舌是非"相关联,某情感咨询案例显示,73%的婚姻调解案件中,当事人存在嘴角灰暗痣相特征。

二、痣相情人的现代心理学解码

从行为心理学视角观察,特定部位的痣相往往与性格特质形成映射关系。额头中央痣者多显现出理性克制的情感模式,这与前额叶皮层主导决策功能的神经科学发现不谋而合。面相学网站数据显示,该区域生痣的企业高管离婚率仅为行业平均值的1/3。而鼻翼痣相者的冲动消费倾向,在消费心理学实验中得到验证——该群体在情人节礼品购买预算上超出对照组42%。

现代婚恋咨询将痣相作为辅助分析工具。手掌感情线末端的痣相,在500例婚恋调查中显示:82%的受访者存在异地恋经历,57%最终选择跨国婚姻。心理咨询师张明阳提出"身体符号认知强化"理论,认为当事人对自身痣相的解读会形成心理暗示,如自认"泪痣"者更易陷入悲情叙事。这解释了为何传统相学强调"痣色黑亮为吉",实质是引导正向心理建设。

三、科学视角下的痣相本质探究

皮肤学研究证实,痣的分布与胚胎发育期的神经嵴细胞迁移路径相关。例如锁骨部位的痣群多沿Blaschko线分布,这类生理特征与相学中的"驿马痣"位置高度重合。德国海德堡大学的跨文化研究显示,东亚群体对"泪痣"的特殊认知,可能与蒙古褶解剖结构导致的色素沉着规律有关,该区域痣相出现概率比欧美人种高出2.3倍。

表观遗传学为痣相研究提供新视角。DNA甲基化分析表明,耳垂痣人群的OXTR基因(催产素受体基因)表达水平显著偏高,这与相学"耳痣主仁厚"的描述形成有趣呼应。但科学家提醒,将10万组基因组数据与相学典籍对照后,仅发现不足5%的弱相关性,可见传统文化中的经验总结需辩证看待。

四、理性对待痣相的文化启示

在南京某高校开展的文化认知调研中,58%的受访者认为痣相学是"值得传承的文化符号",但仅12%表示会据此决策情感问题。这种认知分离现象揭示出:现代人更倾向于将痣相视为文化审美元素,而非命运决定论。美妆博主掀起的"人工泪痣"潮流,本质是将传统符号转化为个性表达载体。

跨学科研究为痣相学注入新活力。香港中文大学正在进行的"体表标记与社会行为关联研究",通过3D面部扫描与大数据分析,试图建立痣相特征与社交模式的数学模型。而日本早稻田大学的感性工学团队,已开发出通过AI分析痣相提供婚恋建议的应用程序,测试阶段用户匹配满意度达79%。

情人痣的文化意涵犹如多棱镜,既折射着先民观察生命的智慧结晶,也映照出现代人对情感本质的不懈求索。当我们在科学理性与人文情怀之间寻找平衡点时,或许更能领悟:真正决定情感走向的,不是肌肤之上的偶然印记,而是心灵相契的永恒光芒。未来研究可深入探讨痣相认知对个体心理的塑造机制,以及在文化创意产业中的转化应用,让古老智慧在现代社会焕发新机。