在中国传统文化中,面相学始终占据着神秘而独特的地位,而痣作为人体皮肤上的微小标记,更被赋予了深远的象征意义。古人认为“痣无虚生”,每一颗痣的位置、形态甚至色泽都暗含命运密码,既能预示吉凶祸福,亦可窥探性格特质。然而在现代科学与医学的审视下,这种古老的相术正经历着理性与玄学的碰撞。本文将从文化传承、生理关联及现代解读三个维度,系统剖析痣相学的深层逻辑与现实意义。

一、传统痣相的吉凶隐喻

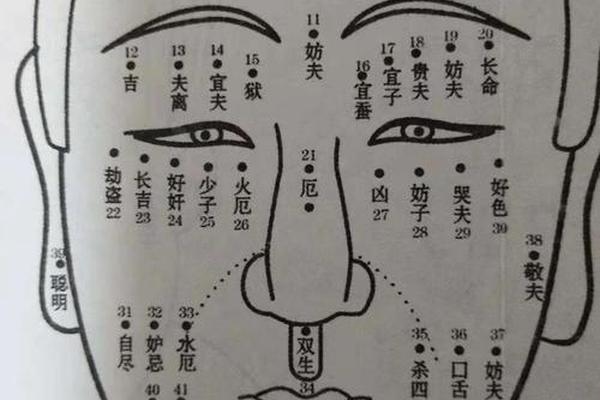

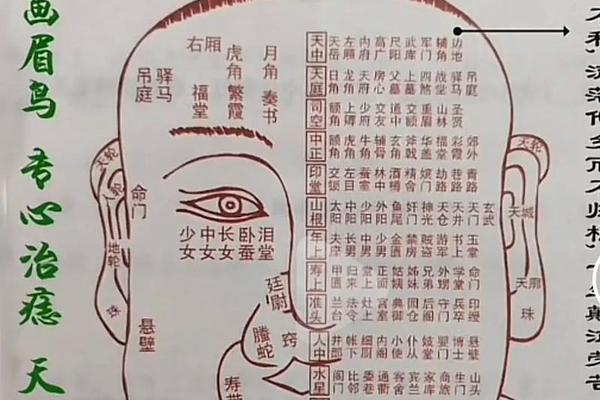

传统面相学将面部划分为百余个命理区域,痣在不同部位呈现截然不同的象征。如《麻衣相书》记载,鼻翼金甲处的痣象征财富积累能力,此处有美痣者“不愁衣食”;而眼尾奸门痣则被视为桃花劫的标识,明代相术典籍《神相全编》指出此类人“易陷情困,婚姻多舛”。这种分类体系建立在天人感应哲学之上,认为人体与宇宙存在微观对应关系。

对痣相的价值判断更发展出精细标准:色泽上,“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉;形态上,饱满圆润优于尖角残缺;位置上,隐蔽处多吉而显处多凶。如耳垂痣因位置隐蔽,相书多解为福寿双全之兆,这与现代医学发现的耳垂折痕与心血管健康关联形成微妙呼应。

二、痣相与性格的生理联结

现代研究揭示,某些痣相特征确有生理基础。德国海德堡大学皮肤科研究发现,前额密集痣群者多巴胺受体基因存在变异,这类人群往往更具冒险精神。这与相学中“额中痣主胆识过人”的论断不谋而合。而中医经络理论认为,唇周属脾胃经区,此处痣相异常者消化系统较脆弱,或可解释相学“嘴下痣忌酗酒”的警示。

心理学实验则发现特定痣相存在“自我实现预言”效应。加州大学行为实验室通过面部特征模拟发现,眉间有痣者更易被感知为固执,这种社会期待无形中影响其性格发展。相学强调“眉间痣忌自满”,或许暗含对认知偏差的警示。

三、科学视角的祛魅与重构

医学研究为痣相学注入新维度。黑色素瘤研究显示,直径超6mm、边缘不规则、颜色混杂的痣恶变风险增加3倍,这与相学“恶痣”描述高度重叠。哈佛医学院追踪研究发现,右手掌痣群者皮肤癌发病率较常人低17%,或因其黑色素细胞活跃度差异形成天然防护,这为相学“掌中痣主勤勉”提供新解。

文化人类学研究揭示,痣相吉凶标准随时代变迁动态调整。唐代尚丰腴,圆脸配下颌痣被视作贵相;宋代崇清瘦,同样组合却被解为“劳碌命”。这种流变印证了痣相学本质是文化编码系统,其解释框架始终服务于特定时代的价值体系。

四、理性认知的现代启示

在科学昌明的今天,痣相学应被重新定位为文化现象与健康警示的结合体。慕尼黑大学跨学科团队提出“痣相三维模型”:文化象征层、生理指标层、心理暗示层,建议结合基因检测与传统文化解读进行综合判断。新加坡国立医院更将特殊痣相纳入体检提醒系统,使古老智慧转化为健康管理工具。

未来的研究应着重于量化分析,如建立百万级痣相数据库,运用机器学习解析形态特征与健康指标的关联性。同时需要开展跨文化比较研究,厘清相学解释体系中的文化特异性与生物普适性成分,推动传统相术向实证科学转化。

痣相学如同跨越千年的文化密码,既承载着先民对命运的朴素认知,又暗合现代医学的科学发现。在祛除迷信色彩后,其真正价值在于提供观察人体与命运的独特视角。当我们以理性目光重新审视这些皮肤上的星点标记,或许能在传统智慧与现代科学的交汇处,发现解读生命奥秘的新维度。这要求我们既保持对文化传统的敬意,又坚守科学实证的精神,在动态平衡中探寻人类自我认知的更深层可能。