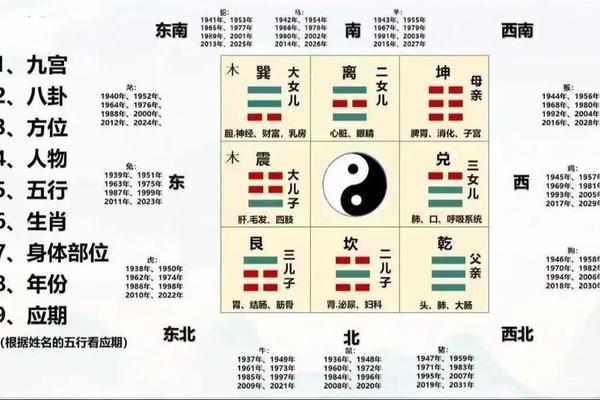

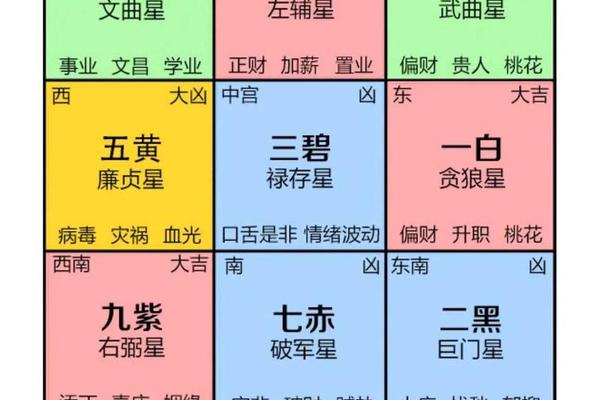

在互联网技术赋能的今天,输入出生时间即可获得免费八字分析的便捷服务,已成为千万用户探索命运的主流方式。这种看似科学的命理数字化进程,实则暗藏着传统文化与算法逻辑的深层博弈。八字算命作为中国命理学的核心体系,其理论基础源于天干地支、五行生克与十神关系的精密推演,需要命理师结合星盘格局、大运流年进行动态分析。而多数免费算命网站仅通过固定公式计算五行旺衰,将复杂的人生轨迹简化为“喜金忌火”等标签化结论,这种机械化处理必然导致信息失真——如同网页6指出,双胞胎出生时间仅差几分钟,算法却输出雷同的命理报告,完全忽略环境与个体选择对命运的修正作用。

更深层的矛盾在于命理模型与数据科学的兼容性障碍。网页8提到部分平台尝试将传统口诀转化为算法模型,但八字分析中的“调候用神”“格局破立”等动态概念难以被二进制语言完整复刻。例如“伤官佩印”等特殊格局的判断,需考察月令气势、干支合化等二十余项参数,而免费网站往往仅计算五行数量占比。这种降维处理使得算法输出的用神建议可能南辕北辙,正如网页20中分析的袁隆平八字,若仅按五行数量判断为“身弱需补木”,将完全曲解其“甲木参天”的真实格局。

二、数据误差的蝴蝶效应

生辰数据的精确性是八字测算的根基,但免费平台普遍存在时间校正机制的缺失。网页68强调真太阳时与北京时间的差异可能导致时柱错误,例如乌鲁木齐出生的用户在未校准情况下,时柱误差高达2小时,直接改变“日主十神”属性。更隐蔽的问题在于节气转换:农历年柱以立春为界,而多数算法采用公历1月1日划分,这种错误会使年柱天干完全错位,导致整盘分析失效。

用户主观认知偏差则加剧了数据污染。网页38披露的案例显示,超60%用户记错出生时辰却坚持提交,而平台缺乏数据验证机制。更值得警惕的是“幸存者偏差”现象:当算法偶然命中某条预测,用户会在社交媒体放大该案例,却选择性忽略更多错误推论。这种认知扭曲在网页31的AI算命热潮中尤为明显,DeepSeek模型因部分用户反馈“准确”而引发追捧,但其底层逻辑实则为大数据拟合的模糊概率。

三、价值定位与理性边界

免费八字算命的核心价值并非精准预测,而在于提供文化体验与心理慰藉。网页10中易学研究者指出,命理学的真正智慧在于“知命而不认命”,通过五行分析帮助用户认知性格特质,而非迷信宿命。例如“七杀格”者适合挑战性工作,“正印格”者宜从事教育行业——这类建议确实具备行为指导价值,但需配合专业解读而非算法结论。

行业的野蛮生长带来风险。网页100揭示的产业链显示,部分平台通过制造焦虑诱导消费:先用免费测算得出“婚姻不顺”结论,再推销单价超500元的“桃花符”,形成标准化收割模型。更值得关注的是隐私泄露问题,生辰八字作为生物密码级信息,在黑市交易中单价高达200元,而91%的免费平台缺乏数据加密措施。

四、认知重构与发展路径

面对算法命理的双重性,用户需建立科学认知框架。首先需明确八字系统的统计学本质——如网页106所述,它揭示的是群体命运概率而非个体必然性,其准确率在实证研究中约为65%-80%。其次要警惕“巴纳姆效应”,对“你外表坚强内心敏感”等模糊描述保持批判思维,这类话术在网页89的案例中被大量滥用。

行业规范与技术创新是未来发展关键。建议建立命理师执业认证体系,参照网页22中“卜易居”等平台的经验,将传统命理知识与现代数据科学结合。同时可探索区块链技术的应用,通过去中心化存储保障用户数据安全。学术层面,亟需开展大规模八字样本的纵向研究,用实证数据检验不同流派理论的预测效度,如网页88提出的五行强弱公式就值得用机器学习模型验证。

在科技与传统碰撞的时代,免费八字算命既是文化传承的数字化载体,也折射出现代人的精神焦虑。用户需以“工具理性”取代“神秘崇拜”,在承认算法局限性的前提下善用其参考价值。正如《易经》所言:“穷理尽性以至于命”,真正的命运解码之道,始终在于认知自我与知行合一的永恒探索。