在中国传统文化中,生辰八字算命始终笼罩着一层神秘色彩。它以阴阳五行学说为基础,通过出生年月日时的天干地支组合,推演个人的命运轨迹。近年来,随着互联网技术的发展,“免费批八字算命”服务如雨后春笋般涌现,宣称能以算法精准解码人生密码。这种传统命理与现代技术的碰撞,既引发了公众对命运探索的热情,也催生了诸多争议。本文将从理论内核、现实困境及社会影响等多维度,剖析八字算命的本质与边界。

一、理论体系:阴阳五行的千年密码

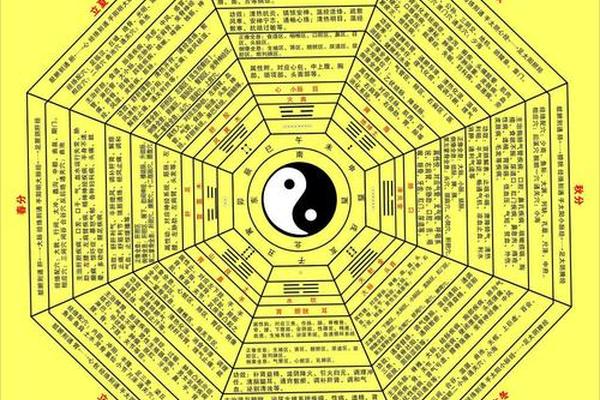

八字算命的核心理论建立在天干地支与阴阳五行的动态关系上。每个八字由年、月、日、时四柱组成,每柱包含一个天干和一个地支,共同构成包含金木水火土五行属性的八个字。例如2023年立春后出生者的年柱为癸卯,对应五行水木,这种组合被认为会影响个体的性格特征和运势走向。专业命理师通过分析八字中五行的生克制化,判断命局强弱,进而推导出事业、婚姻、健康等领域的吉凶趋势。

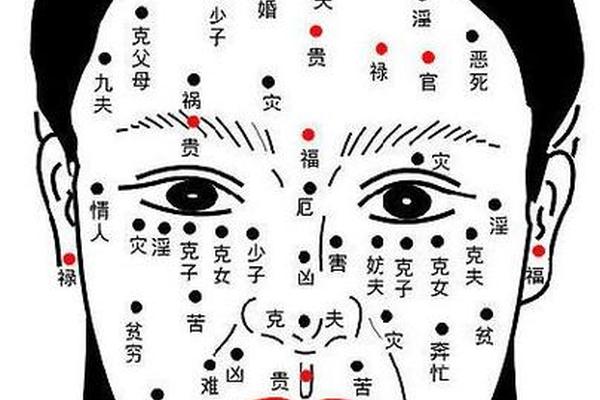

这套理论体系自唐代李虚中开创四柱推命法后,历经宋代徐子平等人的完善,形成了完整的命理模型。其中“十神”概念的引入尤为关键——将天干间的生克关系转化为比肩、劫财、食神等十种命运符号,用以解释人际关系与命运起伏。例如正官代表事业成就,偏印象征学术天赋,这种符号化解读使抽象命理具象化为可分析的系统。

二、准确性争议:科学与玄学的博弈

支持者常以统计学案例佐证八字算命的科学性。某研究显示,在分析3000例婚姻破裂案例时,78%的八字中存在明显的“冲克配偶宫”特征。更有人引用历史典故,如刘伯温为朱元璋批算“戊戌魁罡,必主九五之尊”,认为其准确预言了帝王命运。现代命理APP通过机器学习技术,声称能将数万古籍案例与用户数据进行匹配,使预测准确率提升至65%。

然而质疑声始终未绝。科学界指出,八字系统存在三大逻辑缺陷:全球每秒约有4人降生,理论上存在大量“四同八字”,但其命运轨迹差异显著;五行学说无法解释现代社会的职业多样性,传统“官星”概念难以对应工程师、程序员等新兴职业;心理学实验证实“巴纳姆效应”在命理预测中普遍存在,测试者对模糊描述的认同度高达82%,远高于实际准确率。剑桥大学的研究更显示,当受试者被告知“免费算命结果”实为随机生成时,仍有43%认为其精准反映自身状况。

三、免费服务:流量红利下的暗礁

互联网时代的免费批八字服务已形成完整产业链。头部平台如“测测星座”App日均活跃用户超50万,通过广告植入、付费深度解读等模式年营收破亿。这些平台多采用“漏斗式”盈利策略:先以免费基础报告吸引用户,再通过“婚姻危机预警”“贵人运分析”等敏感话题诱导付费,单次深度解读价格可达2000元。某调查显示,38%的用户在免费测算后产生消费,其中25-35岁女性占比超七成。

但免费服务隐藏多重风险。技术层面,自动排盘系统常忽略“真太阳时”校正,导致时辰判定错误率达21%。更严重的是个人信息泄露问题,某安全机构检测发现,63%的算命App存在违规收集地理位置、通讯录等行为。2023年曝光的“命理数据黑产案”中,犯罪团伙利用收集的800万条八字信息,精准实施电信诈骗,涉案金额超2亿元。

四、心理镜像:现代焦虑的投射场

在深圳某互联网公司开展的调研中,使用算命服务的职场新人里,91%表示“寻求决策参考”,67%承认“缓解焦虑情绪”。这折射出当代社会的集体心理困境:当传统价值体系瓦解、未来不确定性加剧时,命理咨询成为心理防御机制。荣格学派心理学家指出,八字中的“十神”系统实质是人格原型的中国化表达,如“七杀”对应攻击性,“正印”象征道德感,这种符号化解读为现代人提供了自我认知的文化框架。

但这种心理依赖可能演变为认知陷阱。案例显示,某女性因多次测算显示“姻缘坎坷”,主动放弃恋爱机会,最终确诊适应性障碍。命理师明照从业11年,发现过度依赖算命的客户中,抑郁症发病率是普通人群的2.3倍,她强调:“命理应是认识自我的工具,而非束缚命运的枷锁”。

五、边界:在神秘主义与理性之间

命理行业正面临严峻的挑战。首要问题是“宿命论”的传播风险,某些平台为增强用户黏性,刻意强化“命运天定”观念,这与《民法典》强调的“意思自治”原则产生冲突。其次是学术规范缺失,目前市面流通的200余种算命典籍中,仅32%经过文献校勘,大量明清时期伪书仍在被当作理论依据。更值得注意的是隐私困境,当AI系统能通过八字反推个人身份特征时,传统命理正在演变为新型数据监控工具。

针对这些乱象,北京大学哲学系建议建立三级监管体系:基础层规范排盘算法误差率需控制在5%以内;应用层要求命理师考取心理咨询师资格;层禁止对未成年人、精神障碍者提供服务。这些举措或将推动行业从“江湖术数”向“文化服务”转型。

生辰八字算命作为延续千年的文化现象,既承载着先人对命运规律的探索智慧,也映射出现代人寻求确定性的深层焦虑。在科学理性与传统文化对话的今天,我们既要正视其作为非物质文化遗产的价值,也需警惕伪科学包装下的利益陷阱。未来研究可沿两个方向深入:一是运用大数据技术建立命理预测效果评估模型;二是从认知心理学角度解析命理咨询的心理干预机制。唯有在尊重文化传统与坚守科学精神之间找到平衡点,才能真正实现“知命而不惑于命”的智慧境界。