算命收钱是否合法?"这个问题困扰着无数想开设八字算命店的创业者。根据我国现行法律,算命行业并未被明确禁止,但《治安管理处罚法》第二十七条将利用迷信扰乱社会秩序的行为列为违法,司法解释中"封建迷信"与"文化咨询"的界定模糊,使得整个行业长期处于灰色地带。例如沈阳法院曾判决算命先生返还王大妈19879元不当得利,理由是其行为"缺乏法律依据",而另一案例中"工艺品信息咨询"的营业执照却让风水店得以在闹市开业,这种司法实践的不统一加剧了行业生存的困境。

从业者面临的法律风险呈多重性特征。民事层面可能涉及合同效力争议,网页10指出若服务存在欺诈则需承担赔偿责任;刑事层面则可能触碰《刑法》第三百条组织、利用迷信破坏法律实施罪,特别是涉及高额"改运费""消灾费"时。更隐蔽的风险在于线上经营,根据《互联网信息服务管理办法》第十五条,网络算命可能因传播封建迷信内容被处罚,2024年某平台封禁"神棍局"等账号便是典型案例。这些法律边界的模糊性,使得"店八字还没一撇"的创业者往往在合规成本与经营风险间进退维谷。

二、市场需求:年轻群体的玄学消费潮

当代年轻人正以惊人的热情重塑算命行业生态。中国科协数据显示,30岁以下群体中62.05%尝试过星座、塔罗等占卜,这种趋势在2025年愈发明显。某塔罗师透露,其线下店铺工作日客流量达10人/天,客单价集中在200-500元区间,部分企业风水咨询费甚至突破万元。年轻人将算命视为"心理按摩",正如网页126中顾客所述:"算命师傅说我有天赋但怕误人子弟,反而让我找到事业方向"。

互联网催生的新型商业模式正在颠覆传统业态。"线上预约+直播解卦"模式让命理师收入呈指数级增长,某网红命理师抖音账号单月涨粉千万,咨询预约需提前三月抢号。但繁荣背后暗藏危机,网页127揭露的定价套路——基础服务明码标价,改运方案"看人下菜碟",反映出行业缺乏标准化带来的信任危机。更值得警惕的是,部分机构以"数字命理""AI算命"为噱头进行资本运作,新加坡新天地集团上市案例虽展示行业潜力,却也暴露金融化过程中的监管真空。

三、行业规范:从野蛮生长到有序发展

当前行业呈现"三无"特征:无准入标准、无服务规范、无监管体系。网页100显示,多数从业者以"文化传播公司"名义注册,实际经营范围与审批内容严重偏离。这种监管缺失导致服务质量参差,网页139中消费者遭遇的"预测准但改运无效"困境颇具代表性。值得关注的是2024年出台的《算命行业管理暂行办法》,要求从业者持证上岗、服务明码标价,但实施细则尚未落地。

建立行业自律机制成为破局关键。网页144提出"看破不说破"的职业,强调命理师应避免制造焦虑而非解决问题。实践中,部分先行者开始引入心理咨询师双资质认证,将紫微斗数与MBTI人格测试结合,这种"科学化包装"虽存争议,却为行业规范化提供新思路。香港"缘中秀"的经验值得借鉴:通过标准化服务流程、开发命理分析软件、建立客户评价体系,将单次服务误差率控制在15%以内。

四、文化价值:传统智慧的现代性转化

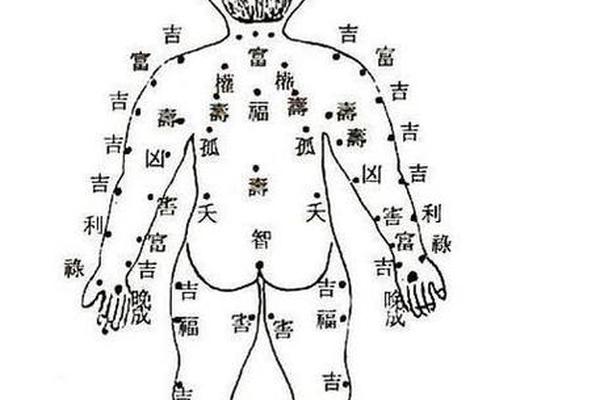

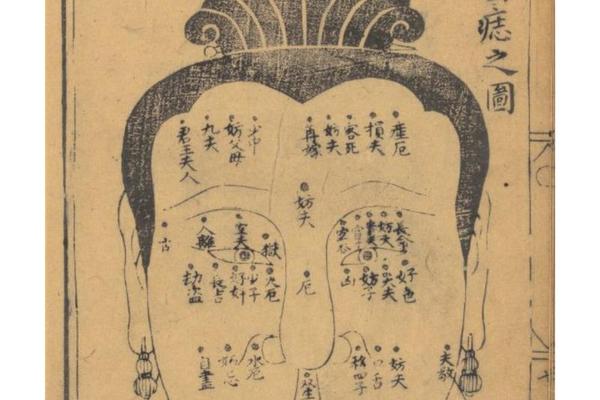

八字算命作为非物质文化遗产,其核心价值在于提供认知世界的方法论。网页95指出,八字中的五行生克理论暗合系统论思维,时辰对应的"用神"概念与现代人力资源管理中的优势识别存在相通性。某企业主在网页129分享:"命理师建议火属性员工负责创新项目,团队效能提升30%",这种将传统智慧转化为管理工具的做法,为行业价值重构提供范例。

但过度商业化正在消解文化深度。网页142揭示的"商铺风水十八忌"演变为营销话术,部分从业者滥用"太岁""五黄"等概念制造焦虑。清华大学社会学系研究显示,62%的消费者无法区分命理分析与心理暗示的区别。如何平衡文化传承与商业变现,成为行业可持续发展的核心命题。值得期待的是高校介入——香港中文大学已开设《易经与管理决策》课程,尝试建立学术话语体系。

在迷雾中寻找罗盘

八字算命店的生存困境本质是传统文化现代化进程的缩影。法律需明确"封建迷信"与"文化服务"的界限,建立分级管理制度;行业应推动服务标准化,引入第三方认证;学术界亟待开展跨学科研究,构建评价体系。正如网页144强调的"算命初心是指点迷津而非制造恐惧",只有完成从"神秘术数"到"决策辅助工具"的转型,这个千年行业才能在现代社会找到合法化生存的根基。未来研究可聚焦于命理服务与心理咨询的交叉领域,探索传统文化资源的创新性转化路径。