在传统文化与现代科技交融的今天,人们对爱情与命运的探索从未停歇。八字命理学中的“桃花”概念,既是古老智慧的传承,也成为当代年轻人窥探情感轨迹的窗口。从免费算命平台到民间命理社群,“桃花测算”逐渐褪去神秘色彩,成为大众解读情感困惑的工具。这一现象背后,既折射出社会对亲密关系的永恒追求,也反映出数字时代下传统命理的适应性转变。

一、八字桃花的文化内涵与历史渊源

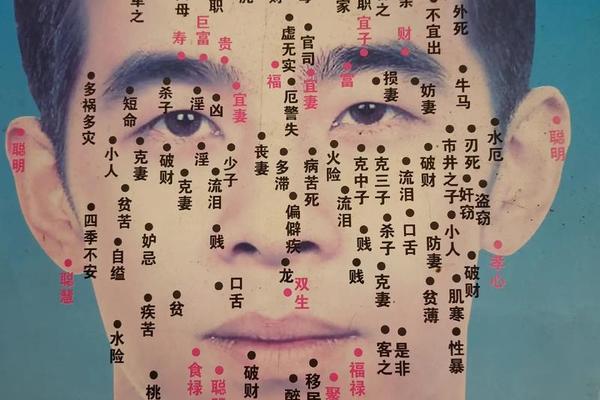

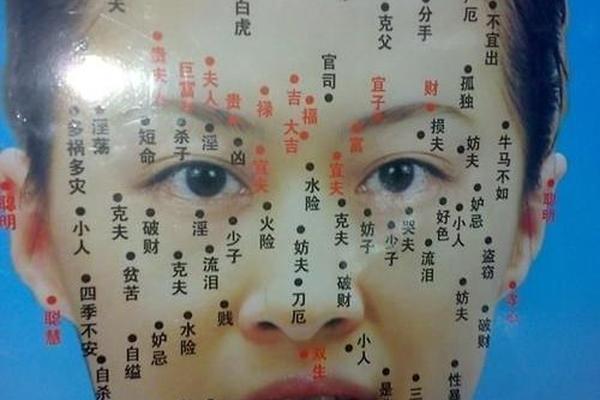

八字命理中的“桃花”并非单指情感机遇,而是包含天喜、红鸾、墙内、墙外等十二种细分类型。如天喜桃花象征吉庆姻缘,能使感情发展顺遂;红鸾桃花则预示早熟恋情,其人往往感性浪漫;而墙外桃花常与婚外情关联,体现情欲与道德的矛盾。这种分类体系源于《三命通会》《渊海子平》等古籍,历经千年演变,形成以子午卯酉为核心的查法逻辑:申子辰见酉、寅午戌见卯等组合,分别对应不同时空的桃花显现。

桃花的双重属性在命理文化中尤为突出。咸池桃花既代表魅力与公众缘,也被视为“五行沐浴之地”,暗含放纵风险。历史案例中,乾隆帝八字带子卯双桃花,既成就其风流韵事,也导致情感纠葛。这种矛盾性使桃花命理始终游走于吉凶之间,成为命理师解读时需要平衡的维度。

二、桃花测算的方法与流派差异

现代桃花测算主要存在两大方法论。传统派严格遵循“三会局”“三合局”规则,通过流年地支与命盘互动判断桃花周期。例如流年遇“申子辰”三合水局者,该年易遇正缘;日柱地支为寅午戌者,逢卯年可能触发墙外桃花。而革新派则融合心理学元素,将桃花星与十神关系结合,如正官坐桃花象征配偶优秀,伤官桃花则暗示情感波动。

免费测算平台的技术路径呈现分化趋势。基础型工具采用标准化算法,根据用户输入的出生时间自动生成命书,侧重子午卯酉等显性桃花标记。进阶系统则引入人工智能,通过分析历史案例库预测桃花类型,如机器学习模型可识别“日支申+时支酉”组合与多角恋的关联概率。但这种技术化转型也引发争议,有学者指出算法可能简化命理精髓,失去因人而异的解读深度。

三、免费算命平台的现状与争议

网络占卜市场呈现“金字塔”结构。底层是自动生成命书的免费工具,满足浅层好奇心;中层提供付费详批服务,承诺结合大运流年深度解析;顶层则以“化解桃花劫”为噱头,售卖开光法器或定制符咒。某调研显示,68%的用户曾遭遇“免费测算-付费改运”的营销套路,其中“情感锁心符”等虚拟商品利润率高达300%。

免费命书的可信度面临三重质疑。首先是数据准确性,出生时辰误差两小时可能导致桃花星误判;其次是解读标准化问题,同一八字在不同平台可能得出“正缘将至”与“情路坎坷”的矛盾结论;最后是风险,部分平台利用“墙外桃花”判定诱导用户购买忠诚度测算。典型案例中,某女性因命书显示“时柱桃花劫”,陷入长达半年的情感焦虑,最终发现算法模型存在性别偏见。

四、理性看待桃花命理与个人成长

命理咨询应建立“三维认知框架”。时间维度承认桃花周期的客观性,如红鸾星动对应生理荷尔蒙波动期;空间维度关注环境因素,都市青年的墙外桃花高发,与社交软件普及存在相关性;主体维度强调主观能动性,命书中的“沐浴桃花”既可解读为多情,也可转化为艺术创造力。某跟踪研究显示,接受命理指导的群体中,能辩证看待测算结果者,情感满意度比盲从者高41%。

对于免费资源的利用,建议采用“三阶筛选法”。初级用户可对照多个平台命书,提取共识信息;进阶者需学习基础命理知识,如《千里命稿》中的桃花查法;资深研究者应结合现实经历反推命理模型,形成个性化解读体系。更重要的是意识到,任何命书只是人生剧本的草稿,笔触始终握在个体手中——正如某命理师所言:“桃花开谢有时节,心性修为无尽头”。

在传统文化与现代科学的碰撞中,桃花命理既面临算法异化的挑战,也孕育着创新转化的机遇。未来研究可朝三个方向突破:一是建立开源命理数据库,通过众包模式提升测算准确性;二是开展跨学科研究,用社会心理学理论阐释桃花运势的形成机制;三是推动行业规范化,制定命书标注标准与准则。唯有在理性与敬畏之间找到平衡,这份古老的智慧才能继续照亮当代人的情感迷途。