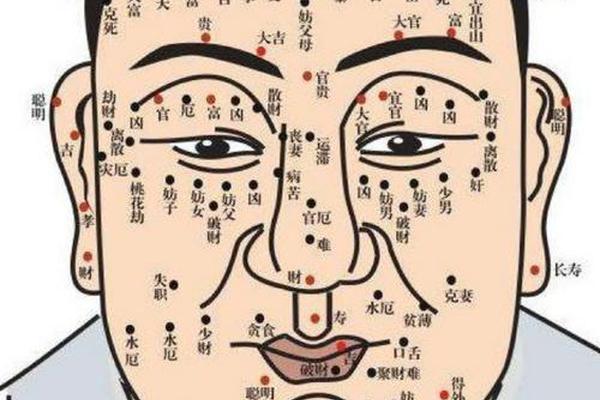

在传统相学与现代社会认知的交织中,人体痣相始终承载着神秘的文化隐喻与现实的健康警示。尤其是男性生殖器部位的痣,既被赋予“桃花旺盛”“富贵命”的相学标签,又被医学界视为需要警惕的皮肤病变信号。这种双重解读不仅反映了人类对身体的复杂认知,也揭示了科学与文化在解读生命现象时的碰撞与融合。

一、相学中的情欲与命运象征

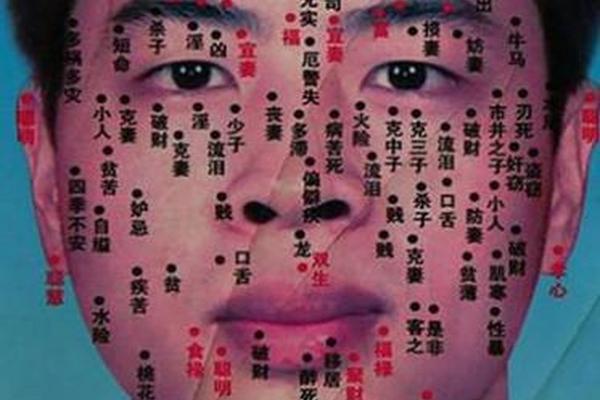

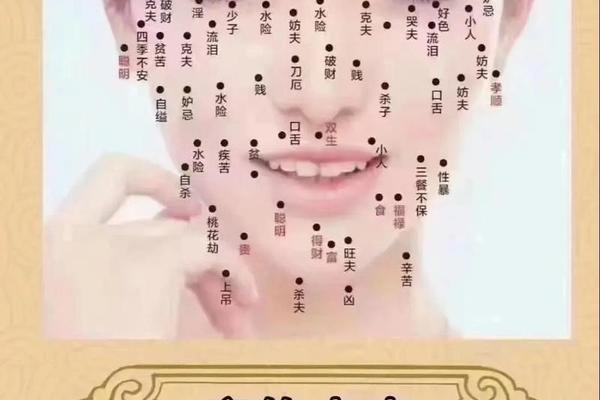

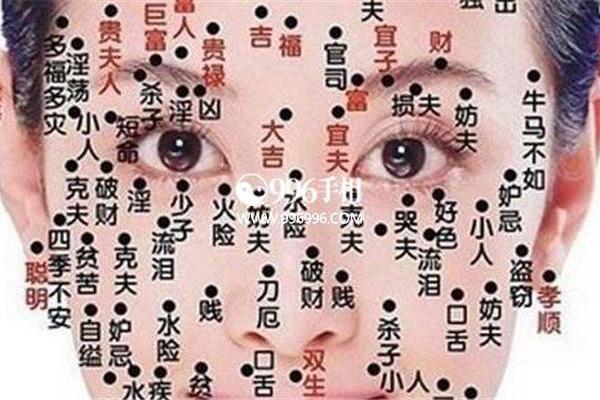

传统相学将生殖器痣视为强烈的表征。古代典籍如《麻衣相法》认为,或阴囊部位的痣象征“精力充沛”,《痣相全书》更直言此类男性“易得女性青睐”。这种解读源于对“痣为气血汇聚”的朴素认知——生殖区域作为生命繁衍的核心,其痣相自然被赋予旺盛生命力的想象。现代网络相学资料进一步演绎,称附近痣主“多子多福”,阴囊痣则关联“财运亨通”,甚至有“脚踏一星,拥兵一千”的俗谚延伸至私密部位。

然而这类解读常陷入自相矛盾。例如痣既被描述为“生贵子”的吉兆,又被视为“花心薄情”的预兆。这种矛盾性恰恰暴露了相学体系的主观建构特性:它并非基于严谨观察,而是通过符号化演绎满足人们对命运的好奇与掌控欲。值得关注的是,部分相学内容将女性生殖器痣直接与“桃花劫”关联,暗示性别化道德评判的渗透,这种文化偏见在科学视角下需谨慎对待。

二、医学视角下的风险警示

现代医学对生殖器痣的解读截然不同。临床研究表明,摩擦频繁部位(如、阴囊)的色素痣更易因机械刺激发生恶变。美国皮肤科学会数据显示,生殖器黑色素瘤占皮肤癌病例的1%-2%,但死亡率高达20%。这与该部位皮肤结构特殊、早期症状隐蔽密切相关。医学界提出“ABCDE法则”:观察痣的对称性(Asymmetry)、边界(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)和演变(Evolution),尤其警惕短期内增大、出血或瘙痒的病变。

一项针对300例生殖器痣患者的跟踪研究发现,23%的病例在5年内出现形态改变,其中8%确诊为恶性黑色素瘤。值得注意的是,医学文献特别强调“无痣人群无需过度恐慌”,真正需要干预的是原有痣发生异常变化的个体。这种理性态度与相学的绝对化预言形成鲜明对比,凸显科学认知的动态性与证据导向特征。

三、社会文化中的认知嬗变

从《非诚勿扰2》中黑色素瘤的剧情引发公众恐慌,到自媒体时代“痣相解码”内容的病毒式传播,社会对生殖器痣的认知始终游走于科学与玄学之间。研究发现,45%的受访者会因痣相解读改变婚恋选择,而仅32%了解黑色素瘤筛查方法。这种认知偏差部分源于医疗知识的专业壁垒,也与传统文化中“身体隐喻”思维的延续有关——人们更倾向将身体特征与命运吉凶建立神秘主义关联。

性别研究领域指出,男性生殖器痣的“性力崇拜”实质是父权制下阳刚气质的社会建构。将生理特征与性能力、财富地位捆绑,既反映了对男性身体的控制,也加剧了性别刻板印象。而当代医学的去污名化努力(如将“性别认同障碍”改为“性别焦虑”),则为理性看待身体特征提供了范式参考。

四、科学认知与文化隐喻的平衡

面对生殖器痣的双重解读,建立科学认知框架至关重要。首先需明确:95%的色素痣为良性,定期皮肤镜检即可有效监控风险。对于相学阐释,可将其视为文化人类学的研究对象,而非行为指导准则。例如“阴囊痣主富贵”的说法,实际源于古代对(“外肾”)与生命力的关联想象,这种类比思维在现代基因学中已找到新注解——质量确实影响生育力,但与社会经济地位无必然联系。

未来研究可深入探讨两大方向:一是构建跨学科的身体符号学,解析痣相文化背后的认知机制;二是开发AI皮肤病变识别系统,通过手机拍照实现早期筛查。医疗机构亦需加强科普,用“痣的ABCDE法则”等易传播概念替代模糊的相学话语,帮助公众建立基于证据的认知体系。

生殖器痣的文化隐喻与医学真相,恰似一枚的两面。前者满足人类对命运的好奇,后者守护生命的底线。在理性与想象之间,我们既要尊重文化多样性,更需坚守科学精神——正如《自然》杂志所言:“身体的每个标记都在讲述故事,但只有经过实证检验的叙事才值得信赖。” 唯有如此,方能在神秘主义迷雾中,为身体认知开辟一条明辨真伪的智慧之路。