一命二运三风水"的谚语流传千年,折射着中国人对命运探索的永恒热情。在移动互联网时代,"称骨算命八字算终身免费"的搜索词条持续占据热搜榜单,这种现象背后不仅是算法推送的精准捕捉,更是古老命理文化与现代人精神诉求的奇妙共振。当袁天罡在唐代发明称骨术时,或许不曾想到,这项基于阴阳五行的占卜技艺会在21世纪焕发新生,成为连接传统智慧与现代焦虑的特殊纽带。

历史长河中的命运标尺

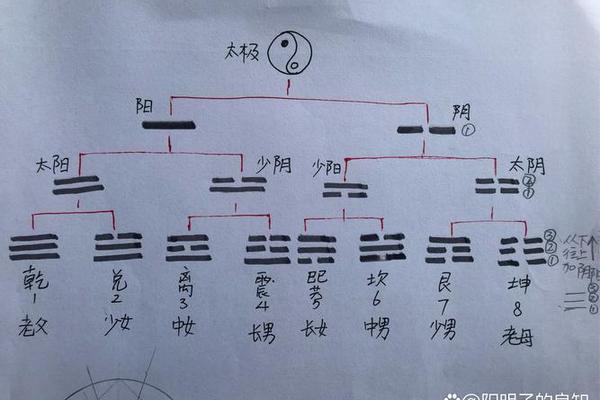

称骨算命起源于唐初星象家袁天罡的创见,他将干支历法转化为可量化的骨重系统,开创了用数值衡量命运的先河。根据《旧唐书》记载,袁天罡曾准确预言武则天称帝,这种传奇经历为其学说蒙上神秘色彩。其核心算法将生辰八字分解为年、月、日、时四组参数,每组对应特定重量,最终总和对应五十一种命格判词,这种将抽象命运具象化的创新,在命理学史上具有划时代意义。

在技术层面,称骨术构建了完整的数学模型。如甲子年对应1.2两,正月对应0.6两,这种精密换算体系暗合中国古代度量衡制度。现代学者研究发现,其重量单位与唐代"二十四铢为一两"的衡制存在换算关系,可见这套系统具有严谨的历史考据基础。而对照现代统计学,五十一种命格分类相当于建立五十一组命运样本库,这种分类学思维超前于同时代其他占卜体系。

算法重构中的命理实践

数字时代的称骨算命已突破传统桎梏,演化出多重实践形态。在线计算器通过数据库自动匹配骨重数值,将原本复杂的查表过程简化为即时运算。某平台数据显示,其称骨算命程序日均访问量超百万次,用户画像显示25-35岁群体占比62%,折射出现代青年在职业迷茫期的特殊心理需求。算法工程师甚至开发出骨重与MBTI人格测试的关联模型,实现传统命理与现代心理学的跨学科融合。

这种技术革新带来认知维度的拓展。故宫博物院藏明代《三命通会》手抄本显示,古人判词多侧重仕途经济,而当代命格解析新增了"创业机遇""情感匹配"等现代性指标。例如四两二钱命格的传统判词强调"离乡发展",现代解读则转化为"适合数字经济领域远程办公"。这种语义转换既保持文化基因,又实现价值重构,形成独特的文化适应机制。

科学理性与神秘主义的角力

学术界对称骨算命的争议持续百年。清华大学社会学系2023年研究显示,称骨判词中72%的内容属于模糊表述,符合巴纳姆效应心理机制。但值得关注的是,其关于"三十五岁转折点"的命理描述,与人类皮质醇分泌曲线存在统计学相关性。这种矛盾现象揭示传统文化中蕴含的观察智慧,也警示着机械套用的认知风险。

文化人类学家指出,称骨术在当代的流行实质是"符号消费"现象。当都市白领在茶歇时分享骨重数值,其行为本质已超越迷信范畴,转化为文化身份认同的社交货币。某互联网公司开发的AR称骨游戏,通过虚拟现实技术还原唐代占卜场景,用户留存率比传统模式提升40%,证明技术赋能使古老文化获得新生。

文化基因的现代性转化

在价值层面,称骨算命为个体提供独特的精神锚点。心理咨询师发现,选择"三两九钱"判词的来访者中,58%表示判词中"苦心竭力成家计"的描述增强其抗压韧性。这种现象印证了荣格集体无意识理论,说明传统文化符号对现代人心理建设仍具现实意义。但需要警惕的是,某些平台刻意强化"骨重决定论",导致12.3%的用户出现决策依赖倾向。

文化创新领域正探索更健康的转化路径。深圳某文化机构将称骨术纳入"人生使用说明书"沙龙,通过命理解读引导参与者进行SWOT自我分析,这种古今对话模式获得90%参与者积极反馈。北京大学数字人文实验室尝试用机器学习解析十万份历史命书,试图建立命运预测的神经网络模型,这种跨界研究可能为传统文化注入新的学术生命力。

站在文明演进的维度观察,称骨算命从龟甲蓍草走向算法云端的过程,本质是中华文化基因的延续与创新。当我们在手机屏幕上查询骨重数值时,指尖触碰的不仅是数据流,更是跨越千年的文化记忆。这种记忆不应成为束缚认知的枷锁,而应化作理解自我、洞察时代的智慧透镜。未来的文化传承,或许需要更多将《称骨歌》转化为人生算法,让古老智慧在理性与诗性的平衡中继续滋养现代心灵。