在中国传统文化中,姓名与八字承载着对命运的探索与敬畏。随着互联网技术的普及,“姓名算命免费测八字女”“姓名打分免费测试网”等服务逐渐成为大众关注的焦点。这些平台以传统命理学为基础,结合现代算法,为个体提供性格分析、运势预测等服务。其背后的理论依据、科学性与争议也引发广泛讨论。本文将从文化、技术、科学等多个维度展开分析,试图厘清这一现象的本质与价值。

一、命理文化的现代转型

传统命理学以《周易》为核心,融合阴阳五行与天干地支理论,形成独特的预测体系。如网页2指出,八字算命需结合月令力量与五行生克,通过喜用神判定补益方向,而非简单“缺什么补什么”。这种复杂逻辑在互联网时代被简化为标准化算法,例如网页18提到的“五格数理评分系统”,通过笔画数计算天格、人格等地支关系,生成量化分数。

网络平台的兴起加速了命理文化的大众化进程。网页43揭露,部分算命网站通过“免费测算”吸引流量,再以“转运灵符”“八字合婚”等增值服务盈利。这种商业模式与传统文化中的“因果福报”理念形成微妙冲突——当命理服务被商品化,其文化内涵是否被稀释?网页57通过追溯中国姓名学起源,强调古人命名时对音形义的综合考量,而现代打分系统往往仅关注数理吉凶,折射出工具理性对人文价值的冲击。

二、姓名学理论体系解析

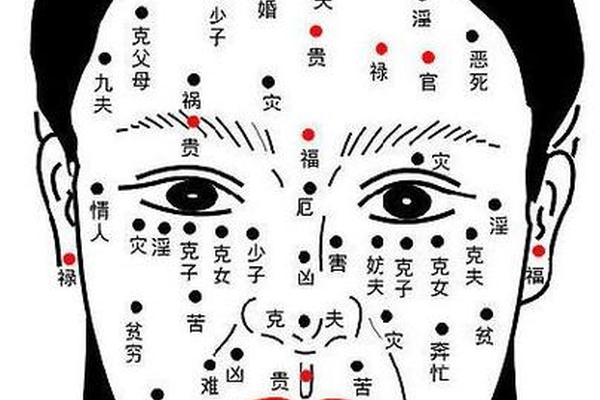

姓名学的核心理论包含三才五格与八字互补两大体系。网页22详细阐释了三才配置(天格、人格、地格)的相生相克关系,例如人格属木克地格属土,可能预示对子女管教严苛。而网页24指出,五格剖象法虽被广泛使用,但其机械化的数理推算常忽略汉字本身的形义内涵,导致“李”字五行误判为木而非火(网页114)。

八字分析则更强调个体差异性。网页52通过案例说明,相同八字者因地域、教育等变量可能呈现迥异命运轨迹。例如网页2强调的“喜用神”理论,主张根据八字中五行力量的平衡点取名,而非单纯补缺。某案例显示,八字缺金但忌神为金者,补金反而加剧命局失衡。这种动态平衡思维与网页115提到的“五行强弱判断公式”形成呼应,揭示命理学的复杂性远超普通打分系统所能涵盖。

三、网络测评机制的运行逻辑

现有姓名打分网站多采用“五格数理+八字补益”的混合模型。网页112披露,其评分系统需输入生辰八字,通过计算姓名笔画数与八字喜用神的匹配度生成结果。例如“张奕萱”在某个系统中因人格数理吉、三才配置相生获得高分(网页9),但未考虑“萱”字在方言中的谐音问题。

免费模式背后隐藏着商业链条。网页43指出,部分平台通过“金牌测算”“桃花命书”等付费项目实现盈利,转运产品毛利率高达300%。更值得关注的是算法黑箱问题——网页111提到,某打分系统将“白赤”评为99分,却忽略该姓名在现实社交中的辨识度与接受度。这种技术异化导致姓名学沦为数据游戏,背离了网页57强调的“姓名承载家族血脉与文化认同”的原始功能。

四、科学争议与反思

从科学视角看,命理预测的准确性存在统计学争议。网页117指出,八字与命运的相关性更接近概率模型,相同八字者的命运差异可达30%-40%。例如网页118的案例显示,某男性因劫财偏财重导致感情受挫,但个体选择(如是否主动化解冲突)仍对结果产生关键影响。

风险同样不容忽视。网页104通过真实案例揭示,不当心理暗示可能引发自我实现预言——某女孩被断言“克母”后,母亲产生持续性焦虑。而网页110提醒,过度依赖打分系统可能导致家长陷入“改名焦虑”,忽视姓名承载的情感价值。这些现象折射出现代社会在技术崇拜与传统迷失间的精神困境。

五、理性选择的实践建议

对于普通使用者,网页107建议通过“有限验证”筛选靠谱命理师,例如提供特定年份的运势反馈。网页113强调,姓名评价需综合音形义、社会接受度等12个维度,而非单一数理评分。例如“杰”字在网页102的分析中既象征才智超群,也可能暗示健康隐患,需结合个体八字具体研判。

文化传承方面,可借鉴网页57提出的“道法自然”理念,在尊重传统智慧的同时保持科学审慎。未来研究可探索AI与大数据的结合路径,如网页115提到的“五行强弱判断公式”与机器学习结合,构建更精准的命理分析模型。建立行业标准(如网页114呼吁的汉字五行校核体系)也将是规范市场的重要方向。

姓名算命与打分网站的流行,本质是传统文化在数字时代的适应性重构。它们既为大众提供了认识自我与社会的新视角,也暴露出工具理性对人文价值的侵蚀。在拥抱技术便利的我们需警惕算法霸权,回归“姓名载道,八字启智”的文化本真。唯有在科学验证、约束与文化传承间找到平衡点,命理学才能真正成为照亮人生道路的智慧之灯。