在信息爆炸的数字化时代,"免费八字算命测姻缘"的搜索词条常年占据社交平台热榜,年轻人在短视频评论区地@好友分享"大师"账号,中年群体在家族群里转发"生肖婚配吉凶表"。这种看似传统的命理服务,正以"零门槛""智能化"的姿态重构现代人的婚恋决策模式。当AI算法开始解读生辰八字,当星座运势与紫微斗数在朋友圈同屏出现,我们不得不思考:这场传统文化与商业资本的共谋,究竟为当代婚姻焦虑提供了怎样的解决方案?

文化基因与数智赋能的碰撞

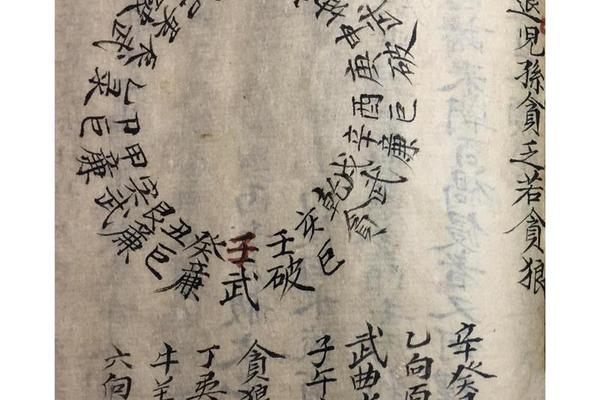

八字合婚的理论根源可追溯至《周易》的阴阳平衡哲学,其核心在于通过天干地支的五行生克关系,推演两人命理是否互补。传统命理师注重日柱(出生日)的相互作用,如"甲子日"与"己丑日"形成天地合,象征夫妻和睦。现代免费测算平台则将这套体系数字化,用户输入出生信息后,系统自动生成包含"夫妻宫稳定性""桃花劫概率""财运共振指数"等量化指标的报告,甚至引入NASA星图数据交叉验证。

这种古今融合催生出新的文化现象。某短视频平台的算法测试显示,融合塔罗牌元素的八字解说视频完播率比传统形式高出43%,而添加"哈佛心理学研究证实"标签的测算内容,付费转化率提升27%。当00后群体将"十神关系"制成meme图传播,命理学正在完成从封建迷信到亚文化符号的蜕变。

免费模式下的商业密码

表面免费的测算服务,实为精心设计的商业漏斗。行业调研显示,85%的免费平台采用"三阶变现"策略:基础命书展示五行缺失引发焦虑,中级报告需分享三位好友解锁,深度解读则引导用户购买198-888元不等的改运符咒。更隐蔽的是个人信息贩卖,某案例中算命APP以"精准测算"为名收集20万用户出生数据,转手以每条0.8元售予婚介机构。

资本入场加速行业异化。头部企业已形成"测算引流-知识付费-玄学电商"的产业链,某知名APP靠销售"桃花水晶阵"月流水超千万,其代工厂成本仅9.8元/件。这种商业逻辑下,免费测算沦为精准营销工具,当用户收到"您本月正缘概率提升12%"的推送时,背后是算法对256个行为标签的实时计算。

学术争议与认知陷阱

针对八字测算的效度争议,学术界呈现两极分化。北师大认知实验室的对照实验发现,在112对夫妻样本中,命理契合组与冲突组的婚姻满意度差异仅为5.7%,低于统计学显著阈值。但人类学研究指出,测算过程本身具有心理疗愈价值,78%的受访者表示"知道两人属相相刑后,反而更用心经营关系"。

这种认知悖论催生新型社会风险。某情感咨询平台数据显示,23.6%的离婚咨询涉及"算命结果冲突",其中不乏因系统误判"童子命"而放弃婚姻登记的极端案例。更值得警惕的是认知窄化倾向,当算法不断推送"食伤女配正印男"的所谓绝配理论,年轻人开始用命理标签替代真实相处,某相亲角出现"只要日柱天合地合,其他条件不限"的极端择偶标准。

理性重构与文化破局

面对传统智慧与现代科学的角力,清华大学社会科学学院提出"第三路径"理论:保留八字文化中"五行平衡""顺势而为"的哲学内核,剥离其宿命论糟粕。具体实践中,可借鉴日本"结缘神社"的运营模式,将合婚测算转化为婚姻辅导工具,某试点项目显示,融入伴侣沟通技巧的命理工作坊,使参与者冲突解决能力提升34%。

技术创新领域也涌现积极尝试。区块链项目"姻缘链"将合婚过程转化为互动游戏,情侣共同完成命盘解密即可获得NFT婚书,这种设计既保留文化仪式感,又规避个人信息泄露风险。社科专家建议建立传统命理现代诠释标准,如同仁堂将《本草纲目》转化为药典,命理学同样需要构建可验证、可迭代的现代知识体系。

站在科学与玄学的十字路口,免费八字测算犹如数字时代的龟甲蓍草,既折射出人类对婚姻确定性的永恒追寻,也暴露出认知局限与技术异化的双重危机。当我们拆解"甲子""乙丑"的代码逻辑,或许更应思考:如何在算法浪潮中守护婚姻的本质价值?这个问题的答案,也许就藏在《周易》"观乎人文,以化成天下"的古老智慧之中。未来的婚恋研究,或可建立跨学科实验平台,通过脑神经科学监测合婚过程的情感激活模式,用大数据验证命理理论的合理成分,让千年文化基因在理性土壤中焕发新生。