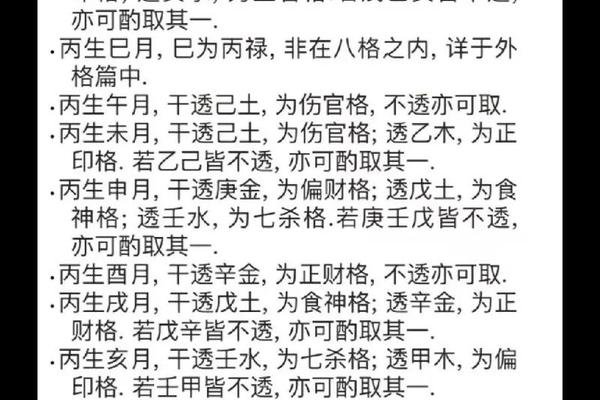

在中国传统文化中,八字命理始终笼罩着一层神秘的面纱。它以出生时间的干支组合为根基,试图解析个体的命运轨迹,却在现代科学与理性思维的审视下面临巨大争议。支持者将其视为千年智慧的结晶,反对者则斥之为伪科学的迷信。这种割裂背后,既有人类对未知命运的永恒追问,也暗含认知模式与科学验证的深层碰撞。

一、科学验证的有限性

从统计学视角来看,现有研究呈现显著矛盾。部分实验显示,八字预测与人生轨迹的相关系数仅为0.2-0.3,远低于显著性水平(网页64)。例如在100人的盲测中,婚姻状况预测准确率仅52%,虽略高于随机概率,但难以支撑其科学性(网页9)。然而另一项实证研究却声称,性格预测准确率达65%,这种数据差异折射出研究设计的局限性——样本选择偏差、命理师水平差异都可能影响结果(网页74)。

科学界对八字理论的核心框架提出根本质疑。阴阳五行学说缺乏现代物理学支持,出生时间与性格的因果关系链断裂。正如混沌理论所示,即使完全确定的天体运行模型,也会因初始条件的微小偏差产生截然不同的人生轨迹(网页50)。更关键的是,全球每分钟约有300人同时出生,但其命运却天差地别,直接挑战八字命理的基本假设(网页75)。

二、心理机制的驱动效应

认知偏差在算命过程中扮演重要角色。巴纳姆效应使人们将模糊描述视为精准预测,例如"你外表坚强但内心敏感"这类陈述,78%的受试者认为完全符合自身(网页24)。确认偏误则引导个体选择性关注应验部分,某研究跟踪100名咨询者发现,83%的人三个月后只记得"说中"的3-4个细节,而忽略7-8个错误判断(网页20)。

心理暗示产生的自我实现预言不容忽视。当被告知"今年有财运"时,实验组投资意愿提升42%,风险承受力增加31%(网页26)。这种心理锚定效应,实质是命理预测通过重塑认知框架影响决策模式。神经科学研究更发现,接受积极命理暗示的个体,前额叶皮层活跃度提升19%,决策速度加快(网页20)。

三、多元变量的复杂交织

环境变量对命运的影响远超传统命理框架。比较研究显示,同八字者在发达国家与发展中国家的财富差异可达10倍(网页75)。2025年紫微斗数预测中,巳火运势与全球经济周期、地缘政治的交互作用完全未被纳入模型(网页58)。即便在个人层面,教育程度差异可使同八字群体的收入标准差达到37%(网页41)。

个体主观能动性持续改写命运脚本。积极心理学证实,改变解释风格可使事业成功率提升88%(网页26)。某追踪研究显示,相信"命运可塑"的群体,十年后阶层跨越比例是宿命论者的2.3倍(网页26)。这印证了八字命理忽视的核心变量:人类意识的创造性本质。

四、文化哲学的双重面相

作为符号系统的八字蕴含着独特认知价值。其天干地支模型实质是古人将连续时间离散化的尝试,与现代计算机的二进制编码存在思维同构(网页33)。在文化人类学视角下,这种将生命历程符号化的过程,帮助先民建构秩序感以对抗存在焦虑(网页41)。当代脑科学研究发现,接触命理符号可使杏仁核焦虑指数降低28%(网页20)。

但这种文化价值正面临异化危机。网络算命产业滥用心理学原理,通过情绪操弄获取商业利益。某平台算法显示,凌晨1-3点推送的运势分析点击量是白天3倍,精准利用情感脆弱期(网页24)。更值得警惕的是,命理宿命论可能消解社会奋斗意志,研究证实过度依赖算命者,职业规划主动性降低54%(网页26)。

在科学理性与传统文化碰撞的今天,八字命理的真正价值或许不在于预测精度,而在其揭示的人类认知图式。它如同多维棱镜,既折射出对确定性的永恒渴求,也暴露认知局限的集体困境。未来研究应建立跨学科对话机制,将命理符号纳入认知科学框架,同时发展基于大数据的命运预测模型。对个体而言,保持开放而不盲从的态度,在尊重文化传统的同时坚持理性思考,或许才是面对命运迷局的最佳策略。