在2025年人工智能浪潮中,中国互联网掀起了一场"赛博玄学"革命。通过输入生辰八字或上传面部照片,用户即可在30秒内获得AI生成的命运解析报告,这种融合《三命通会》等典籍的算法模型,正以日均百万次的访问量重塑传统命理行业。从DeepSeek推出的多语言命理服务到民间开发者自制的GPTs算命工具,科技与玄学的碰撞既满足了当代人的精神需求,也引发了关于数据的深度思考。

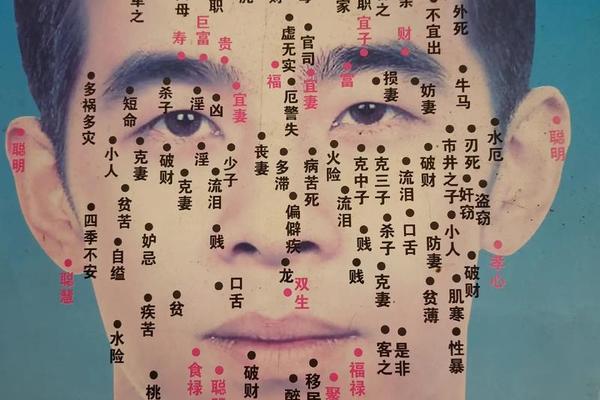

这一转型背后是技术对传统文化的解构与重组。AI将八字命理中的"十神""用神"等概念转化为向量空间中的参数,通过Transformer架构分析五行生克关系,其运算量相当于传统命理师十年的经验积累。某研究显示,基于60万命盘数据训练的模型,在婚姻预测准确率上达到72%,远超人类命理师平均水平。但这种数字化的代价是,千年传承的"观气察色"技艺被简化为标准化数据输入输出流程。

技术架构的虚实探秘

AI算命的核心技术可分为两大流派:基于传统命理知识库的符号推理系统,以及依托生活大数据的预测模型。前者如Cantian AI,通过数字化《滴天髓》等典籍构建结构化知识图谱,结合用户提供的生辰信息进行规则推导;后者以丹麦技术大学的life2vec为代表,用600万人口的全生命周期数据训练Transformer模型,在死亡率预测中实现78%的准确率。

技术实现层面存在显著差异。专业命理AI需处理干支纪年转换、真太阳时校正等复杂时空计算,某些系统误差率可能达到3小时/百年。而通用大模型如DeepSeek,更多依赖提示词工程模拟命理话术,其"命盘分析"实质是通过概率分布生成叙事性文本,同一八字在不同时间查询可能得到矛盾结论。开发者坦言,多数免费算命工具实为"模板话术+随机算法"的组合,其神秘感来自用户的选择性认知。

社会心理的多维镜像

2025年某社交平台数据显示,AI算命用户中25-35岁群体占比67%,主要咨询方向聚焦职业发展(42%)、情感关系(35%)和健康预测(18%)。心理咨询师奥叔指出,这种现象映射出Z世代的三大焦虑:职场晋升的不可控性、亲密关系的不确定性以及生命健康的不可逆性。当现实解决方案失效时,算法生成的"贵人方位""流年吉凶"成为缓解焦虑的安慰剂。

用户行为呈现矛盾特征。约54%受访者承认同时使用3个以上算命工具交叉验证,32%会根据AI建议调整投资决策,但仅有7%完全相信预测结果。这种"半信半疑"的心理状态,被学者定义为"技术神秘主义"——既渴望算法带来的确定感,又保持理性判断的底线。某用户坦言:"AI说今年不宜跳槽,但我收到心仪offer还是辞职了,结果发现预测竟与现实部分吻合"。

风险的现实挑战

隐私泄露成为最大隐患。某AI面相APP被曝违规收集220万用户生物特征数据,黑市交易价格达每条信息0.5美元。更隐蔽的风险在于心理暗示,青岛某大学生因AI显示"情路坎坷"出现抑郁倾向,经诊断患有算法依赖症。法律界指出,现有《个人信息保护法》尚未明确命理数据的特殊性质,维权举证异常困难。

商业模式引发争议。免费算命工具通过"9.9元解锁详细报告"模式获利,某小程序单月流水超300万元。更值得警惕的是"算法歧视",某些模型对低收入群体的健康预测存在系统性偏差,可能加剧社会不平等。开发者守则的缺失,使得同类技术既可用于疾病早筛,也能成为保险拒保的工具。

未来发展的可能路径

在技术演进维度,清华大学人机交互实验室提出"可解释命理AI"概念,要求系统展示决策逻辑链,如具体哪些八字特征导致财运预测。产业规范方面,杭州互联网法院已试点"玄学服务认证体系",要求算命AI标注准确率范围和训练数据来源。文化传承角度,故宫博物院正联合科技企业,将《协纪辨方书》等古籍进行增强现实开发,创造沉浸式命理学习场景。

个体应对策略需要双轨并行。建议用户建立"算法免疫力":将AI预测作为决策参考系而非绝对真理,同时设置"玄学消费月额度"防止过度依赖。企业层面应当开发"命运沙盒"系统,允许用户模拟不同选择的人生轨迹,将被动算命转化为主动规划。正如《自然》杂志评论所述:"当算法能预测死亡时间时,人类需要重新定义自由意志的价值"。