人类对血液奥秘的探索始于20世纪初,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳发现ABO血型系统后,输血医学才真正走向科学化。在这一系统中,A型血因其独特的抗原-抗体分布规律备受关注——红细胞表面携带A抗原,血清中却存在抗B抗体。这种看似矛盾的生理现象背后,隐藏着生命进化赋予的精密免疫机制,也引发了关于“A型血是否含有抗A抗体”的深层思考。

ABO血型系统的抗原抗体规律

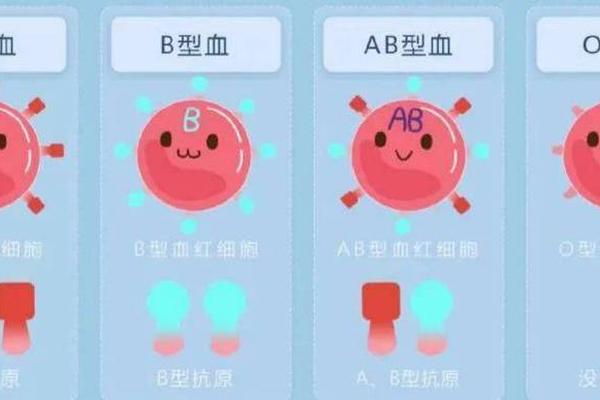

ABO血型系统的核心逻辑建立在抗原与抗体的互补排斥关系上。根据国际输血协会的数据,全球约31%人口属于A型血,这类人群的红细胞膜上镶嵌着A型糖脂抗原,其血浆中天然存在抗B抗体。这种抗体分布具有严格的排他性:A型个体不会产生针对自身抗原的抗A抗体,否则将导致红细胞自噬的致命后果。

抗原抗体的形成受遗传基因调控。9号染色体上的ABO基因编码特定的糖基转移酶,决定红细胞表面抗原类型。A型基因(IA)编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶,催化H抗原转化为A抗原。与此免疫系统通过负选择机制清除可能攻击自身抗原的B淋巴细胞,确保抗体谱系的自我兼容。

抗A抗体的生物学特性解析

抗A抗体属于IgM类免疫球蛋白,由B淋巴细胞分泌产生。这类抗体具有五聚体结构,能在盐水介质中直接引起红细胞凝集,因此在血型鉴定中具有高灵敏度。实验数据显示,抗A抗体的效价通常在1:64至1:128之间波动,其结合位点特异性识别A抗原末端的N-乙酰半乳糖胺结构。

临床观察发现,抗A抗体的产生具有时空特异性。新生儿体内仅存在微量抗体,出生后3-6个月开始显著升高,至学龄期达到稳定水平。这种动态变化与肠道菌群接触的环境抗原刺激密切相关,证实了天然抗体的获得性免疫特征。值得注意的是,约0.1%的A型人群可能出现抗A1抗体,这种特殊亚型抗体与A抗原的糖链分支结构异常相关。

血清学检测的技术原理与误区

在血型鉴定实践中,“抗A血清”与“A型血清”的术语差异常引发混淆。抗A血清特指含有高效价抗A抗体的诊断试剂,用于检测红细胞A抗原;而A型血清指A型个体的血浆成分,其本质是缺乏抗A抗体但含有抗B抗体的生物样本。这种命名差异源于血清用途的医学界定:前者是主动攻击抗原的工具,后者是被检测的对象。

输血反应的发生机制印证了抗体排他规律的重要性。当A型个体误输B型血液时,血浆中的抗B抗体将迅速结合供体红细胞的B抗原,激活补体系统引发溶血反应。统计显示,此类ABO血型不合输血导致的急性溶血反应死亡率高达40%,这从反面验证了A型血不存在抗A抗体的生物学必要性。

遗传突变与病理状态的例外情况

极少数遗传变异可能打破常规的抗体分布规律。孟买血型个体因FUT1基因突变无法合成H抗原前体,导致即使携带A基因也无法表达A抗原,其血清中可能同时出现抗A和抗H抗体。自身免疫性溶血性贫血患者可能产生病理性抗自身红细胞抗体,但这种获得性抗体与ABO系统的天然抗体存在本质区别。

在器官移植领域,ABO血型屏障的突破更凸显抗体研究的价值。日本学者开发的糖苷酶处理技术,可通过酶切去除供体器官血管内皮细胞的A抗原,使跨血型肝移植成为可能。这种技术变革的理论基础,正是建立在对A抗原-抗A抗体相互作用机制的深刻理解之上。

回望ABO血型系统的发现历程,A型血的抗体分布规律不仅体现了生命系统的精妙自洽,更为现代医学提供了重要的诊疗依据。从输血安全到器官移植,从新生儿溶血病防治到免疫学研究,对A型血清抗体的深入认知持续推动着医学进步。未来研究可进一步探索抗体生成的表观遗传调控机制,开发更精准的抗体中和技术,为突破血型限制提供新的可能性。正如兰德施泰纳在诺贝尔奖演讲中所说:“血液中的每个分子都在讲述生命自我保护的智慧故事。”