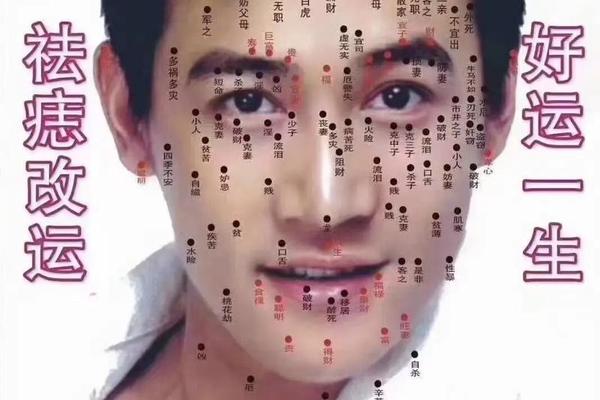

在中国传统文化中,面相学与痣相学常被视作解读人生轨迹的密码,尤其对“少年得志”这一现象,古人通过面部特征与痣相的分布,总结出许多规律性认知。现代人虽以科学视角审视这类理论,但其背后蕴含的社会心理与经验观察仍值得探讨。本文将从痣相角度切入,分析少年得志的可能征兆,并结合传统相学理论与现代案例,探索其象征意义与局限性。

一、额相与耳轮:天赋与机缘的显化

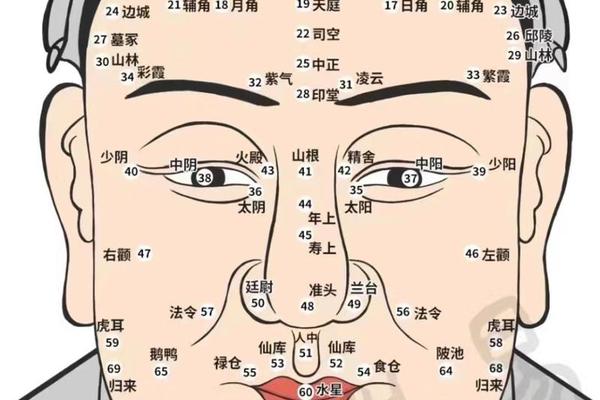

传统相学认为,额头主掌30岁前的运势,额头开阔且饱满者常被视为“天仓丰隆”,象征先天智慧与机遇。若额中或发际线附近出现朱砂痣,则被解读为“文昌星照”,预示早年学业或事业易遇贵人提携。例如战国苏秦虽早年困顿,但其“悬梁刺股”的典故暗合相学中“额相清奇者必成大器”的规律。

耳轮高过眉骨者,在相学中被认为具备敏锐洞察力与行动力,若耳垂或耳轮处生有圆润黑痣,则更强化其“少年早发”的特质。明代宋濂虽家境贫寒,但其“借光苦读”的经历印证了耳相与痣相中“根基稳固者终能突破”的命理逻辑。这类特征若伴随耳轮尖薄,则可能预示成就短暂,需结合其他部位综合判断。

二、眉眼与口唇:性格与交际的密码

眉毛中的痣被称为“草里藏珠”,尤以眉中藏痣最为吉利,象征谋略与决断力。清代曾国藩的画像中可见眉中隐痣,与其“少年中举、中年成事”的轨迹相呼应。相学认为,此类痣相需被眉毛自然遮盖,若暴露或生长于眉头、眉尾,则可能转化为“愁云痣”或“孤星痣”,反成阻碍。

嘴角右侧的痣在民俗中被称为“食禄痣”,代表口才与社交天赋。汉代司马迁虽因直言获刑,但其“究天人之际”的抱负与嘴角痣象征的“言辞之力”不谋而合。现代研究亦发现,此类痣相者多从事法律、外交等需要语言表达的职业,但其成功更依赖后天学识积累而非单纯痣相。

三、手足与体相:努力与积累的象征

掌心痣被视作“掌握命运”的标志,尤其位于事业线或智慧线交汇处时,预示通过自身奋斗获得成就。北宋范仲淹“划粥断齑”的刻苦与其掌心痣相呼应,印证了“手中有痣者必亲力亲为”的相学观点。现代案例显示,此类人群在创业领域占比显著,但其成功更多源于对机遇的把握而非痣相本身。

脚背或腰侧的痣则暗含“根基稳固”之意。元朝成吉思汗脚背生痣的传说,与相学中“足下有痣者行稳致远”的描述契合。此类痣相常与家族荫庇或地域优势相关,但若痣色暗淡或形状不规则,则可能转化为“劳碌痣”,需结合现代医学检查排除健康风险。

四、玄学与现实的辩证思考

传统命理强调“少年得志需防中年危机”,额头痣相虽主早年顺遂,但若山根低陷或法令纹紊乱,则易遭遇转折。唐代诗人王勃“六岁能文”却英年早逝的案例,恰印证了相学中“早发者需修德养性”的警示。现代心理学研究则发现,过早成功可能引发自我认知偏差,这与相学“福报守恒”理论形成跨时空共鸣。

从科学视角看,痣本质是黑色素细胞聚集,其位置与命运并无必然联系。但不可否认,特定部位的痣可能通过心理暗示影响行为模式。例如耳轮痣相者更倾向冒险决策,掌心痣相者更注重实践积累,这种“自我实现预言”效应使得痣相学在当代仍具社会研究价值。

痣相学作为传统文化遗产,既包含古人观察总结的经验智慧,也掺杂时代局限的认知烙印。少年得志的征兆虽可通过额相、耳轮、手足等部位的痣相窥探一二,但个人的持续成就终究取决于德行修养与不懈努力。未来研究可结合大数据分析,量化痣相特征与职业成就的关联性,同时加强科学祛痣与心理疏导的协同,帮助公众在传统文化与现代理性间找到平衡支点。