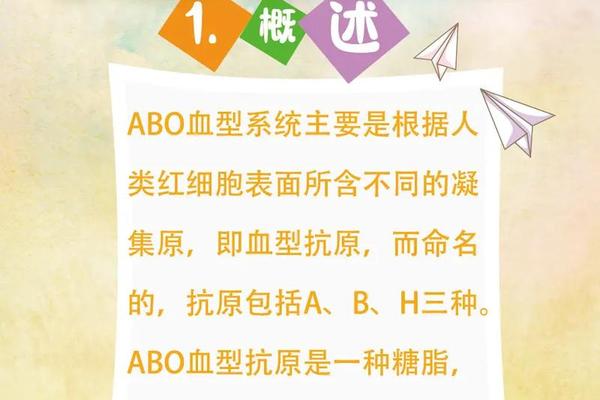

人类血型系统作为生命科学领域的重要课题,始终承载着公众对遗传规律与健康风险的探索热情。当O型血与A型血的父母生育出A型血的孩子时,这看似简单的血型传递背后,实则隐藏着基因显隐性与重组规律的精密运作;而母婴血型差异可能引发的溶血风险,则进一步揭示了免疫系统在生命孕育中的复杂作用。理解这些现象不仅关乎家庭健康管理,更是现代医学破解生命密码的关键切口。

血型遗传的基因密码

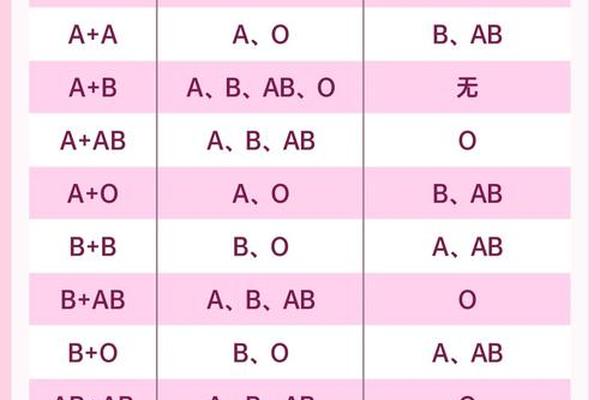

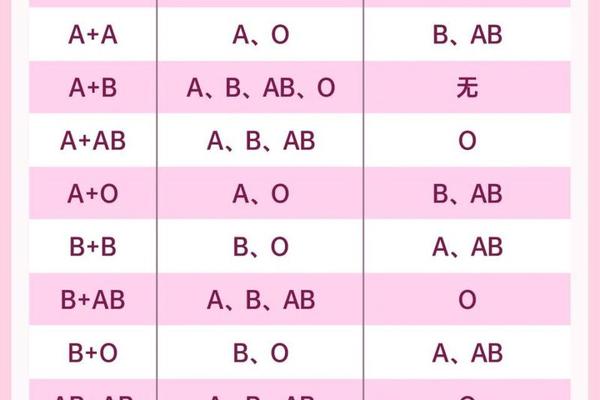

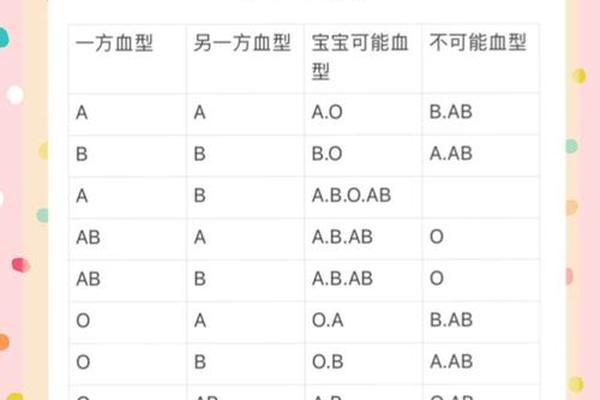

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,每个个体携带两个等位基因。O型血的基因型为OO,仅传递O基因;A型血则存在AA或AO两种可能。当O型(OO)与A型(AO)结合时,子代将从父母处各获得一个基因,形成AO或OO组合。由于A为显性基因,AO表现为A型血,概率约为75%,而OO则表现为O型血,概率为25%。这种遗传模式解释了为何O型与A型父母可能生育A型子女。值得注意的是,若父母中的A型携带者为纯合子(AA),则所有子代均为A型,此时O型概率降为零。

基因表达的复杂性在血型遗传中尤为显著。例如罕见的CisAB型血型中,A、B基因共存于单条染色体,可能导致传统遗传规律的偏差。孟买血型因缺乏H抗原前体,即使携带A/B基因也无法表达相应抗原,这类特殊案例约占全球人口的0.0004%,虽不影响健康却可能引发亲子关系误判。这些例外情况提示,血型遗传不能作为亲子鉴定的绝对依据,需结合DNA检测进行综合分析。

新生儿溶血的免疫博弈

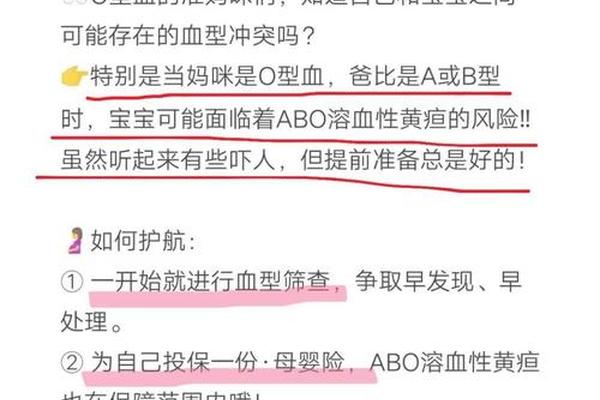

当O型血母亲怀有A型胎儿时,母体血清中的抗A抗体会通过胎盘屏障。这些IgG类免疫球蛋白可识别胎儿红细胞的A抗原并引发免疫攻击,导致红细胞破裂释放胆红素,形成ABO溶血病。临床数据显示,约15-25%的O型血孕妇可能发生此类免疫反应,但仅0.4%会发展为需要干预的严重病例。这种矛盾源于胎儿红细胞表面抗原表达量较低,以及胎盘屏障对免疫球蛋白的选择性过滤作用。

溶血反应的临床表现呈现显著个体差异。典型症状包括出生后24小时内迅速进展的黄疸(血清总胆红素>12mg/dl)、贫血(血红蛋白<14g/dL)及肝脾肿大。值得注意的是,约30%的ABO溶血患儿可能出现"晚期贫血",即在出生后2-6周血红蛋白降至80g/L以下,这要求临床监测需持续至新生儿期结束。轻症病例通过蓝光照射即可有效降低胆红素,而重症则需换血治疗,置换率达85%时可清除90%致敏红细胞。

临床管理的多维策略

产前预防体系已建立三级防御机制。孕16周时通过抗体效价检测(临界值1:64)评估风险,动态监测结合超声检查可提前发现胎儿水肿等严重并发症。对于高风险孕妇,静脉注射丙种球蛋白(IVIG)能竞争性抑制母体抗体透过胎盘,临床试验显示可使重度溶血发生率降低62%。产后立即进行脐血血型鉴定与直接抗人球蛋白试验(DAT),为早期干预提供决策依据。

治疗方案的阶梯化选择体现精准医学理念。当胆红素水平超过光疗阈值(足月儿>12.9mg/dl)时,采用425-475nm波长的蓝光进行光化学转化,可使脂溶性胆红素转化为水溶性异构体经胆汁排泄。换血疗法则适用于胆红素超过25mg/dl的危重病例,采用双倍血容量换血(约170ml/kg)可迅速清除致敏红细胞和游离抗体,但需警惕电解质紊乱、血小板减少等并发症。

科学认知的深化方向

近年研究发现,母体免疫系统存在微嵌合现象——约85%孕妇外周血中可检测胎儿DNA,这种双向细胞交流可能诱导免疫耐受。表观遗传学研究揭示,胎盘组织DNA甲基化修饰可调控抗体转运通道基因表达,这为开发新型免疫调节剂提供了理论依据。基因编辑技术的突破使CRISPR-Cas9系统修饰胎儿红细胞抗原成为可能,动物实验已成功将A型红细胞转化为O型。

群体遗传学研究揭示了地域差异对溶血风险的影响。亚洲人群ABO血型不合妊娠发生率(28.6%)显著高于高加索人群(15.3%),这与不同种族间血型分布差异直接相关。建立区域性血型数据库,结合人工智能预测模型,可望实现溶血风险的个性化评估。未来研究需重点关注非典型抗体的筛查技术革新,以及干细胞培育通用型红细胞的前沿探索。

生命科学的发展不断重塑着我们对血型系统的认知边界。从基因显隐规律的揭示到免疫微环境的解析,从传统光疗到基因编辑的跨越,人类正逐步掌握调和血型矛盾的主动权。在这个过程中,科学认知的深化与临床实践的创新相辅相成,既需要基础研究的突破,也依赖多学科协作的体系化建设。对于每个家庭而言,理解血型遗传与溶血机制不仅是科学素养的体现,更是为生命护航的智慧选择。