血液作为生命的重要载体,其分类体系始终是医学研究的核心课题。在人类已知的43种红细胞血型系统中,ABO血型系统以其发现最早、临床价值最大的特点,奠定了现代输血医学的基石。其中A型血作为ABO系统中占比约30%的血型类别,其抗原特性与生理功能的关联性,不仅影响着输血治疗的精准性,更在疾病易感性、遗传学特征等领域展现独特价值。自1900年奥地利学者兰德斯坦纳首次定义ABO系统以来,A型血的生物学密码持续被科学界破译,其背后隐藏的生命规律正逐步揭开神秘面纱。

一、抗原密码的分子解码

A型血的核心特征在于红细胞表面特异性表达的A抗原。这种抗原本质是糖脂分子末端的N-乙酰半乳糖胺基团,其形成依赖H抗原的前体物质在A酶催化下的生化修饰。遗传学研究表明,A型血个体携带的A基因通过编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将H抗原上的半乳糖转化为特异性A抗原结构。这种分子层面的差异使得A型血在血清学检测中呈现抗B抗体的特征,形成与B型血免疫不相容的生物学屏障。

从进化视角观察,A抗原的分子结构差异具有显著种族特异性。考古基因组学数据显示,A型血在欧洲早期农耕文明中占比显著上升,可能与特定病原体选择压力相关。现代分子生物学研究进一步发现,A抗原糖链末端结构能够与某些肠道细菌的黏附蛋白结合,这种特性可能影响肠道菌群构成,进而形成A型血人群独特的代谢特征。

二、遗传规律的显隐博弈

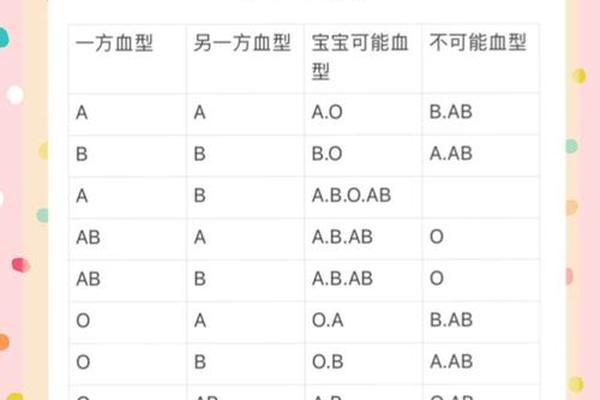

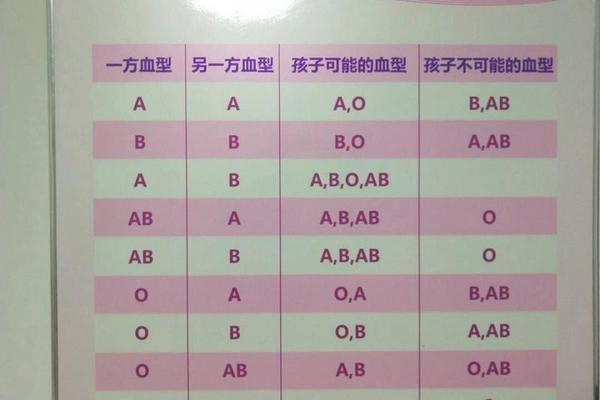

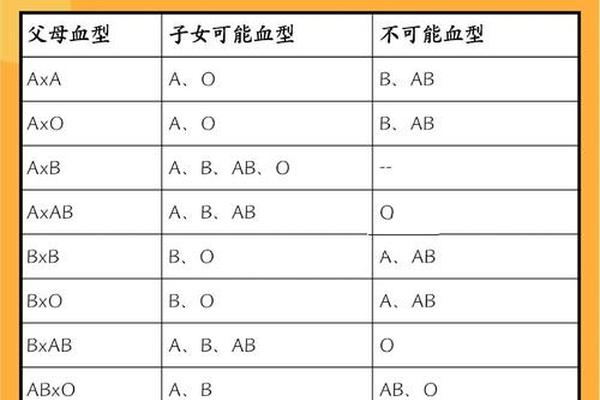

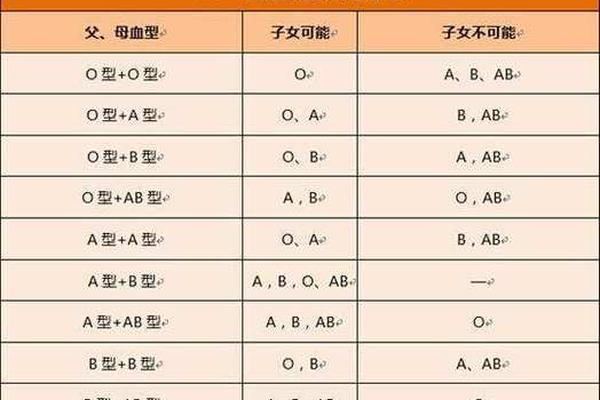

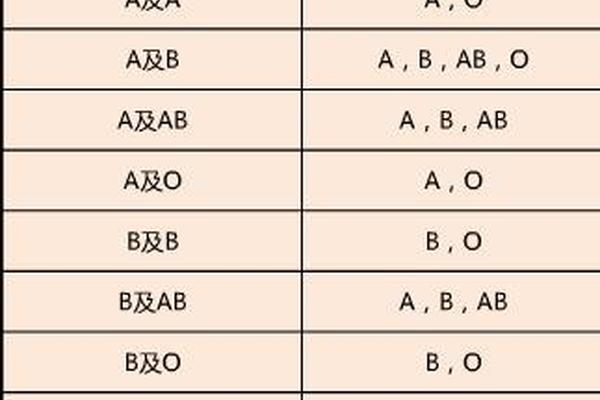

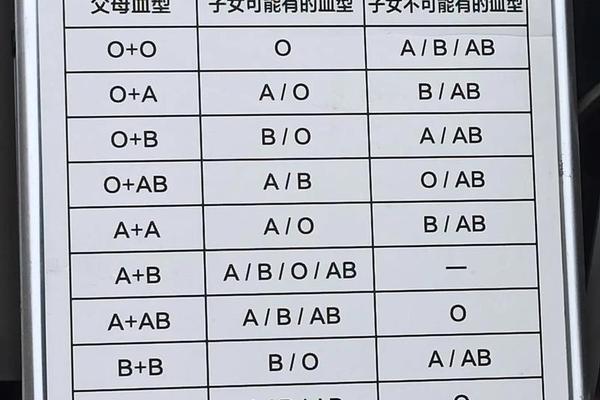

A型血的遗传遵循孟德尔显隐性规律,但表现出复杂的表型表达机制。当父母双方分别携带A和O基因时,子代呈现A型血的概率可达75%,这种显性遗传特性源于A基因对O基因的覆盖作用。遗传学数据显示,中国汉族人群中AA纯合型仅占A型血群体的15%,而AO杂合型高达85%,这种基因型分布差异直接影响着血型抗原的表达强度。

特殊遗传现象的存在丰富了A型血的遗传图谱。孟买血型案例显示,当个体缺乏H抗原前体时,即使携带A基因也无法表达A抗原,这种表型伪装为O型血的现象,可能造成亲子鉴定中的误判。而CisAB型稀有血型的发现,则揭示了ABO基因座重组的可能性,这类个体虽然表现为AB型血,却可能将A基因与B基因共同遗传给子代,打破常规的遗传规律。

三、临床输血的免疫屏障

在输血医学实践中,A型血的免疫学特性构建起双重防护体系。其红细胞表面的A抗原与血清中的抗B抗体,既要求供血者必须避开B抗原携带者,又规定受血者只能接受A型或O型血液。临床数据显示,A型血患者误输B型血后,抗B抗体与供体红细胞B抗原的免疫反应可在5分钟内引发血管内溶血,死亡率高达70%。

现代输血策略的发展正在突破传统限制。自体输血技术在A型血手术患者中的应用,可将异体输血需求降低40%。而血浆置换技术的进步,使得A型血患者紧急情况下接受AB型血浆成为可能,这种突破性治疗方案在创伤急救中已成功挽救多个生命。基因编辑技术的出现更带来革命性前景,通过调控H抗原转化酶的活性,理论上可实现血型的人工转化。

四、健康风险的生物标记

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著关联。大规模队列分析表明,A型血人群罹患胃癌的风险较O型血增加20%,这种相关性可能与幽门螺杆菌表面抗原与A抗原的分子模拟有关。在心血管领域,A型血个体的血小板聚集活性增强特性,使其静脉血栓形成风险提高1.4倍,这一发现为个性化抗凝治疗提供了生物标记依据。

代谢组学研究则发现了A型血独特的生理特征。其胃酸分泌水平较B型血低30%,这种消化特性既解释了A型血人群消化不良的高发倾向,也提示着膳食结构的优化方向。值得注意的是,A型血对疟疾原虫的抵抗力较O型血弱3倍,这种进化生物学的代价在疟疾流行区表现得尤为明显。

五、基因检测的技术革新

传统血清学检测的局限性推动着分子诊断技术的发展。第二代测序技术可精准识别ABO基因的第6、7外显子突变,将A型亚型的分辨率提升至99.9%。这种技术进步不仅解决了A2亚型、A3亚型等稀有血型的鉴别难题,更为干细胞移植中的血型嵌合现象提供了监测手段。在法医学领域,血型基因SNP位点分析已成为亲子鉴定的辅助证据,其检测灵敏度可达单个细胞水平。

液态活检技术的出现开启了血型研究新维度。通过捕获循环中的红细胞膜碎片,无创血型检测技术已实现孕期12周胎儿血型预测,这对Rh阴性血孕妇的产前管理具有重要意义。合成生物学的发展更令人瞩目,科研人员已成功在工程菌中表达功能性A抗原,这种突破为人工血液制品的研发铺平道路。

在ABO血型系统的精密架构中,A型血犹如独特的生物坐标,其分子特征与生理功能的关联性持续刷新医学认知。从输血安全到疾病预警,从遗传咨询到个性医疗,对A型血的深入理解正在重塑临床实践范式。未来研究应聚焦于血型-基因-环境的交互作用机制,探索表观遗传修饰对血型抗原表达的影响,同时加强血型特异性治疗方案的开发。随着单细胞测序和人工智能技术的融合应用,A型血蕴含的生命密码必将为精准医学开启新的可能。