血液的奥秘始终牵动着人类探索的欲望,从ABO血型系统的发现到亚型研究的深化,医学界不断刷新对生命密码的认知。在众多血型分类中,A亚B型因其抗原表达的独特性被称为“隐匿的AB型”,而B型血群体则常被赋予洒脱自由的性格标签。这些现象背后,既有严谨的分子生物学基础,也交织着社会文化对血型符号的建构。理解二者的科学本质与人文内涵,对临床医学和个体认知都具有双重价值。

一、A亚B血型的科学解码

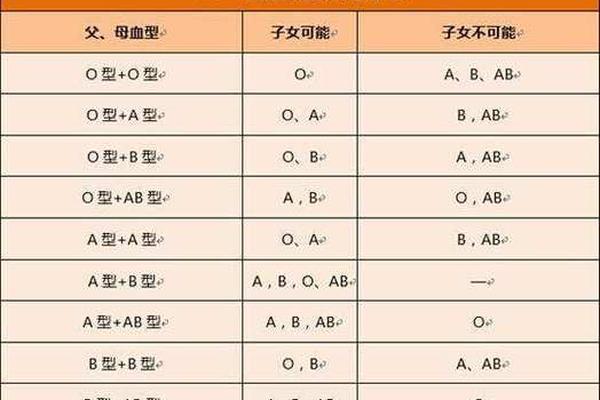

A亚B型属于ABO血型系统的罕见亚型,其红细胞表面同时存在弱化的A抗原和典型的B抗原。常规血型检测中,由于A抗原表达量不足标准A型的10%,常被误判为B型。这种特殊性源于基因层面的双重作用:H基因控制的岩藻糖转移酶为抗原形成提供基础,而ABO基因中的A等位基因发生突变,导致其编码的糖基转移酶活性显著降低。日本学者山本的研究证实,该亚型的抗原糖链末端虽存在N-乙酰半乳糖胺,但其空间构象与传统A型存在差异。

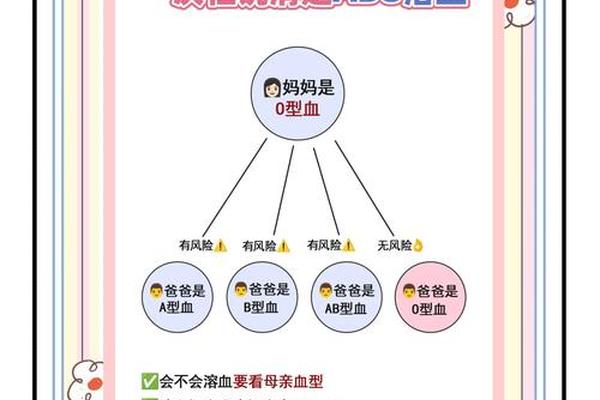

在临床实践中,A亚B型具有重要医学意义。输血时若误判为普通B型,输入标准B型血液可能引发溶血反应,因其血清中可能含有抗A1抗体。我国医疗机构建议这类人群在紧急用血时优先选择洗涤O型红细胞,并需终身携带特殊血型标识。2020年上海血液中心数据显示,华东地区A亚B型检出率约为0.03%,显著高于欧美地区的0.008%,这种地域差异可能与基因多态性分布相关。

二、B型血的生理特征谱系

从免疫学视角观察,B型血个体的红细胞膜上稳定表达B抗原糖蛋白,其血清中含有抗A凝集素。分子生物学研究显示,B抗原的核心结构是半乳糖通过α-1,3糖苷键连接在H抗原骨架上,这种特异性由B等位基因编码的半乳糖转移酶决定。值得注意的是,B型抗原不仅存在于红细胞,还广泛分布于唾液、胃黏膜等分泌液中,我国60%汉族人群的唾液中可检出ABO血型物质。

流行病学研究揭示了B型血的特殊生理关联。日本国立癌症研究中心2018年报告指出,B型人群对幽门螺杆菌的天然抵抗力较A型低15%,这可能与胃黏膜抗原表达差异有关。但美国约翰霍普金斯大学的追踪研究显示,B型血个体在创伤修复过程中,血小板聚集速度比O型快12%,这种特性在手术预后中呈现积极意义。

三、性格特质的科学争议

关于B型血人群的性格描述,文化建构与科学实证形成微妙张力。韩国延世大学2007年研究称,B型血个体在“情绪敏感性”量表得分较其他血型高18%,在艺术创造力测试中表现突出。这种观点在东亚社会影响深远,日本企业甚至出现按血型分配岗位的现象,如将B型员工优先安排至设计部门。但剑桥大学2022年的双盲实验表明,当受试者不知自身血型时,其性格测试结果与血型无统计学相关性。

学术界对血型性格论持审慎态度。中国心理学会2023年白皮书明确指出,性格形成是遗传、环境、教育等多因素协同作用的结果,单凭血型预测性格的准确率不足7%。诺贝尔生理学奖得主兰德斯泰纳曾公开表示,将血型与性格关联是“对科学发现的浪漫误读”。这种争议提示我们,在尊重文化现象的更需秉持科学理性。

四、社会认知的双向反思

血型亚型的发现历程彰显了医学进步的价值。从1930年A1/A2亚型的识别,到21世纪高通量测序技术揭示的35种血型系统,科研突破不断改写临床指南。对于A亚B型等特殊群体,建立国家级的稀有血型数据库显得尤为重要。我国自2015年启动的“熊猫血”登记系统,已成功为287例A亚B型患者匹配到适配血液。

在血型文化层面,需要平衡科学普及与民俗传统。虽然血型性格说缺乏实证支撑,但其作为社交话题的文化功能不容忽视。心理学家荣格曾指出,人类对分类系统的需求源于认知简化本能。重要的是引导公众区分娱乐性谈资与科学事实,避免形成血型歧视。日本2019年修订的《雇佣机会均等法》已将血型歧视纳入监管范畴,这对我国具有借鉴意义。

透过血型这面棱镜,我们既看到基因密码的精妙设计,也窥见人类社会认知模式的复杂性。A亚B型的研究推动着精准医疗发展,而关于B型血性格的讨论则折射出文化心理的深层结构。未来研究应聚焦于血型抗原的免疫功能探索,以及基因-环境交互作用对行为的影响机制。在科学与人文的对话中,我们期待更全面的认知图景,让血液研究既服务于生命健康,又促进社会理解。