血液分型是人类医学史上的重要里程碑,它不仅为输血安全奠定了基础,也为遗传学、免疫学等领域的研究提供了关键线索。在ABO血型系统中,A型血是指红细胞表面携带A抗原的血液类型,而A+与A-的划分则引入了另一层复杂性——Rh血型系统。日常生活中,人们常通过简易试纸或实验室检测获取血型信息,但如何从一张验血图片中准确判断A型血的Rh属性?这背后涉及抗原检测、基因表达和临床实践的深层逻辑。理解这一过程,不仅关乎个体健康管理,更是现代医学精准化的重要体现。

ABO与Rh系统的双重维度

血型分类的本质是红细胞表面抗原的差异性表达。ABO血型系统由A、B抗原的有无决定,而Rh系统则聚焦于D抗原的存在与否。A+血型意味着在ABO系统中表现为A抗原阳性,同时在Rh系统中携带D抗原;A-血型则缺少D抗原。这两套系统的叠加构成了完整的血型描述,例如在输血记录中,“A+”的完整表述应为“A型Rh阳性”。

抗原表达的生物学机制决定了血型的稳定性。A抗原的合成由9号染色体上的A基因调控,其通过编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化前体物质形成A抗原。而RhD抗原的表达则受1号染色体上的RHD基因控制,该基因的缺失或突变会导致Rh阴性表型。值得注意的是,约99.7%的汉族人群携带RHD基因,这解释了为何A-血型在我国属于稀有血型。

血清学检测的技术路径

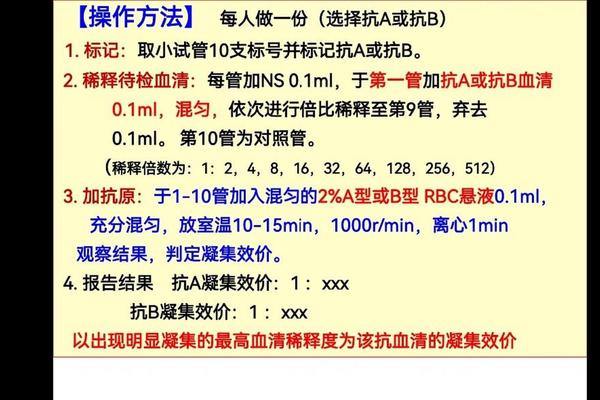

临床常用的血型鉴定方法包含正反定型双重验证。正向试验通过抗A、抗B单克隆抗体检测红细胞表面抗原,反向试验则用已知A、B型红细胞检测血清中的天然抗体。对于Rh分型,抗D试剂的应用至关重要:若加入抗D血清后出现凝集反应即为Rh阳性,反之为阴性。近年发展的微柱凝胶技术将反应体系封装于透明卡槽,通过离心后红细胞在凝胶柱中的分布状态直观显示结果,这种方法的灵敏度可达99.9%。

新兴的快速检测技术正在改写传统流程。例如基于溴甲酚绿染色的试纸法,30秒内即可通过颜色变化判断ABO和Rh血型。当A型血样本接触含抗D抗体的检测区时,Rh阳性血液会引发特异性抗原抗体反应,使试纸显色区域呈现特征性变化。这类技术的突破使得偏远地区急救和现场血型筛查成为可能,但复杂亚型的鉴别仍需依赖实验室标准化检测。

临床实践中的关键意义

Rh血型不相容可能引发严重的免疫反应。当Rh阴性个体首次输入Rh阳性血液时,虽不会立即发生溶血,但会产生抗D抗体。二次接触时,抗体与供体红细胞的D抗原结合将激活补体系统,导致红细胞破裂。这种机制在产科更具特殊意义:Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘屏障进入母体,诱发抗体产生,进而引发新生儿溶血病。

输血医学对Rh血型的严格管控体现在多个层面。血站对献血者的Rh分型筛查已被纳入强制性标准,稀有血型库的建立为A-等阴性血型患者提供应急保障。对于需要长期输血的地中海贫血等患者,Rh同型输注可显著降低迟发性溶血反应风险。值得注意的是,约0.1%的A型血存在A亚型变异,例如A2型红细胞的抗原表达较弱,可能被误判为O型,这要求检测时采用更敏感的抗A1试剂。

基因层面的深度解析

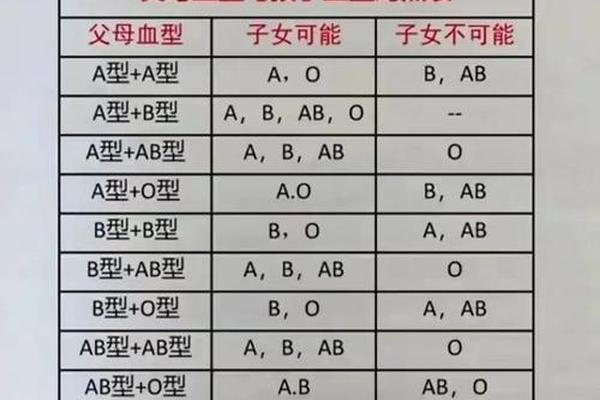

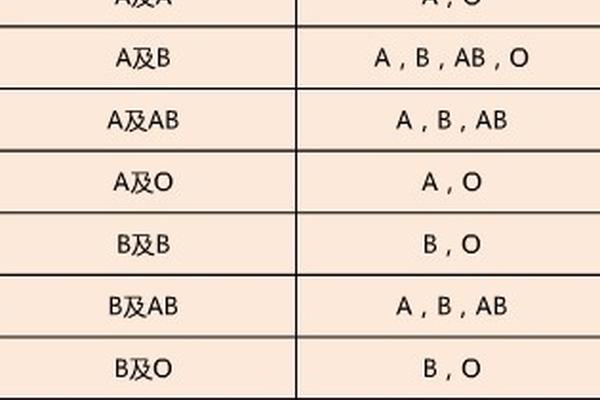

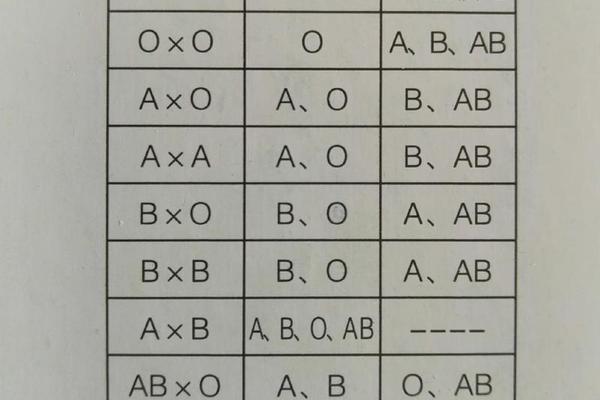

血型的遗传规律遵循孟德尔定律。A型血的基因型可能是AA或AO,其中O基因为隐性;Rh阳性表型需至少继承一个RHD基因。基因测序技术揭示,某些特殊变异会导致血清学检测与基因型不符。例如Bw11基因突变可使AB亚型在常规检测中表现为A型,这种病例需通过血型基因测序确认。全基因组关联研究还发现,RHAG、ABCG2等基因的多态性可能影响D抗原的表达强度。

分子诊断正在重塑血型鉴定体系。采用PCR-SSP技术可同时检测ABO和RHD基因的多个外显子,准确识别cisAB、B(A)等罕见亚型。对于造血干细胞移植患者,供受体间的Rh血型差异可能导致移植后出现“血型转换”现象,此时基因检测比血清学方法更能反映真实的造血重建状态。这些发现提示,未来的血型管理系统需要整合血清学、蛋白组学和基因组学数据。

精准医学时代的展望

区分A+与A-血型的临床价值已超越传统输血范畴。在器官移植配型中,Rh抗原的相容性评估可提高移植物存活率;个体化用药领域发现,A型血患者对特定抗血小板药物的反应性与Rh状态存在相关性。随着单细胞测序技术的发展,科学家已能绘制红细胞发育过程中抗原表达的动态图谱,这为人工改造血型抗原、制备通用型血液制品提供了理论支撑。

当前研究的前沿集中在两个方向:一是开发更便捷的多重血型检测装置,例如整合纳米传感技术的便携式芯片,可同时检测ABO、Rh、Kell等15种血型系统;二是探索基因编辑技术在稀有血型红细胞体外培养中的应用,通过敲除ABO基因或导入RHD基因,突破血液供给的生物学限制。这些突破将推动血型管理从被动适配转向主动设计,重构现代血液安全保障体系。

从抗原检测到基因解码,区分A+与A-血型的过程映射着人类对生命密码的认知深化。这种区分不仅是技术层面的精准判别,更是个体化医疗的微观体现。在临床输血、母婴健康、法医学鉴定等领域,准确的血型信息始终是医疗决策的基石。随着检测技术的革新和基因研究的突破,未来的血型管理系统将更加智能化、个性化,为人类健康构筑起更坚固的防线。这提示我们,在普及血型知识的应加强公众对稀有血型的认知,推动血型数据与健康管理的深度融合。