当「A型血容易短命」的说法在社交媒体上流传时,许多人开始焦虑地审视自己的体检报告。这种论调源于近年多项研究指出A型血与中风、心血管疾病的高风险相关,甚至传闻其平均寿命比其他血型短近20年。科学界对于血型与寿命的关联性始终存在争议——是基因宿命,还是统计偏差?抑或是复杂的综合因素作用?

一、疾病风险与A型血的关联性

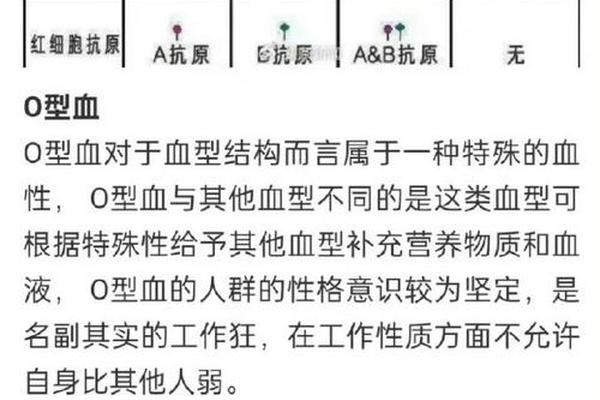

A型血与特定疾病的关联性已被多项研究证实。2022年《神经学》杂志刊登的一项覆盖60万人的美国研究显示,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%。研究人员认为,这与其凝血因子特性有关:A型血的纤维蛋白原水平较高,导致血液黏稠度增加,容易形成血栓。哈佛大学一项长达20年的追踪研究发现,A型血人群的心脏病风险比O型血高5%,冠心病检出率达57.1%。

癌症风险方面,上海交通大学团队对1.8万名男性的研究显示,A型血消化道肿瘤发病率显著高于其他血型,尤其是胃癌和结直肠癌。这可能与A型血的免疫系统对幽门螺杆菌的清除能力较弱有关,而该细菌被世界卫生组织列为一级致癌物。这些研究均强调,风险增幅属于统计学上的「轻微上升」,并非必然的疾病宿命。

二、寿命争议:数据背后的复杂性

关于A型血寿命较短的研究常引用美国统计,称其平均寿命约62岁,显著低于O型血的87岁。然而这种结论存在明显矛盾:中国香港地区人均寿命达85.8岁,但A型血占比达32%,远超AB型血的9%。国内学者对长寿老人的研究更颠覆了这一认知——长春90岁以上老人中A型血比例反而较高,维吾尔族长寿人群中B型血占比最高。

这种矛盾源于研究方法的局限性。血型与寿命的关联性分析常受地域、样本量和混杂因素干扰。例如,A型血在欧洲研究中显示寿命劣势,可能与当地高脂肪饮食文化叠加其凝血特性有关。四川大学华西医院心内科专家杨庆指出,现有研究仅证明相关性,而非因果关系,且「寿命差异在统计学上并不显著」。世界卫生组织数据显示,全球人均寿命差异主要取决于医疗水平和公共卫生政策,而非血型分布。

三、超越血型:被忽视的关键因素

基因并非健康命运的主宰者。日本学者发现,A型血人群若保持素食为主的饮食,心血管疾病风险可降低30%。这与A型血祖先的农耕基因相关——其肠道菌群更擅长分解植物纤维。反之,长期高脂饮食会放大凝血风险。运动干预同样重要:每周150分钟的中等强度运动可使A型血人群中风风险下降22%。

心理特质的影响常被低估。研究显示,A型血人群普遍具有谨慎、敏感的性格特征,慢性压力水平较高。这种特质可能导致皮质醇水平持续升高,加速动脉硬化。但积极的心理干预可扭转劣势:参与社区活动的A型血老年人,认知衰退速度比孤僻者慢40%。

四、未来研究:从关联到机制的突破

当前研究多停留在流行病学统计层面,缺乏分子机制解释。2024年《实验老年病学》的研究发现,血型抗原可能通过调控端粒酶活性影响细胞衰老。例如O型血的O抗原可能增强DNA修复能力,而A型血的A抗原可能促进炎症因子释放。这为解释血型与疾病关联提供了新方向,但需进一步验证。

跨学科研究正在拓展认知边界。表观遗传学研究发现,A型血人群的DNA甲基化模式在高压环境下更易发生病理性改变。而微生物组学揭示,A型血肠道菌群中拟杆菌门比例较高,这可能影响免疫应答。未来的个性化医疗可能需要整合血型、代谢组学和环境暴露数据,例如为A型血设计抗凝血膳食方案。

综合现有证据,A型血与特定疾病风险的相关性确实存在,但将其简化为「短命」的结论过于武断。寿命是遗传、环境、行为共同作用的结果,血型的影响权重可能不足5%。与其焦虑不可改变的基因,不如聚焦可调控的生活方式——均衡饮食、定期体检、压力管理,这些措施对健康的提升效果远超血型差异。科学界需要更多机制性研究和跨种族大数据分析,才能揭开血型与健康的真正关系。对于个体而言,将血型视为健康管理的参考因素之一,而非命运判决书,才是理性对待生命科学的应有态度。