血型遗传是生物学中最具代表性的显性遗传规律之一,其背后蕴含着复杂的基因组合与显隐性关系。当父母血型均为A型时,子女可能出现的血型与常规认知存在差异;而当父亲为B型、母亲为A型时,孩子的血型可能性更加多样。这些现象不仅揭示了生命科学的奇妙,也为医学实践和亲子关系认知提供了重要依据。

一、A型父母的遗传机制

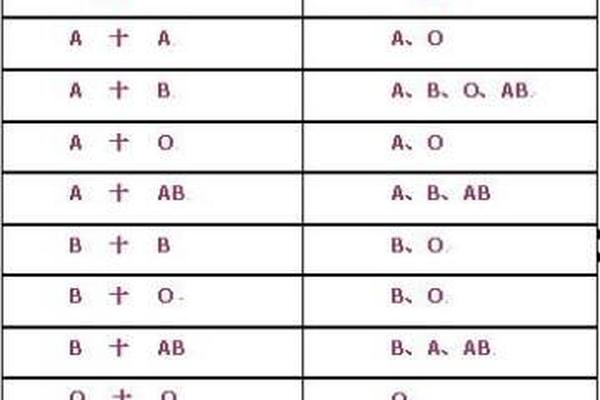

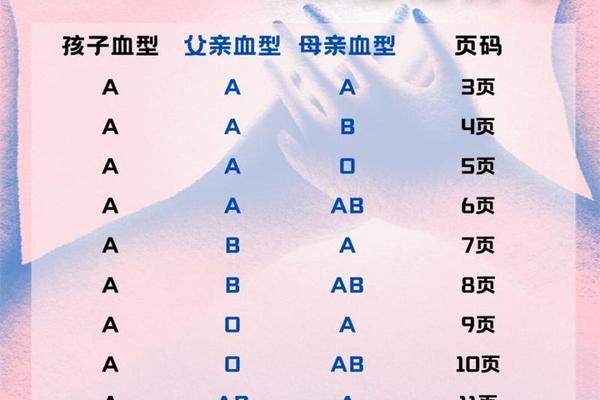

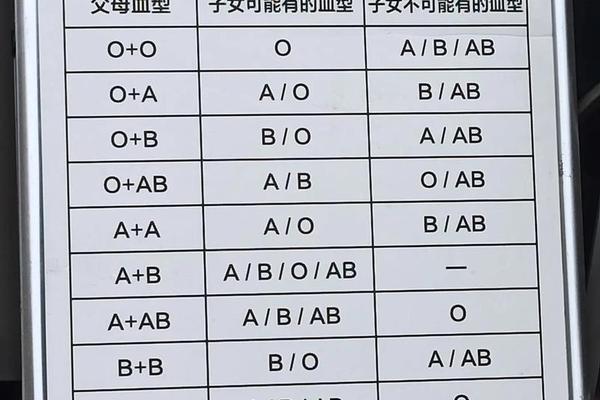

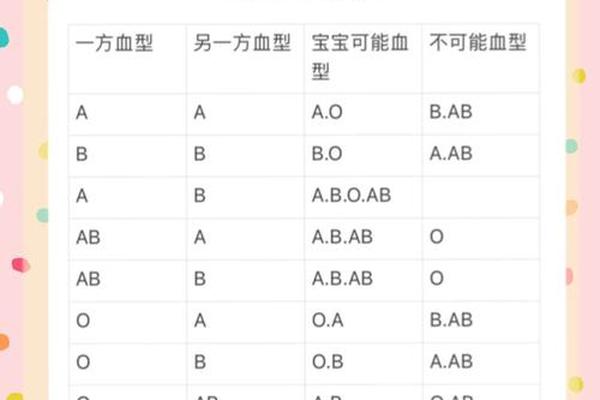

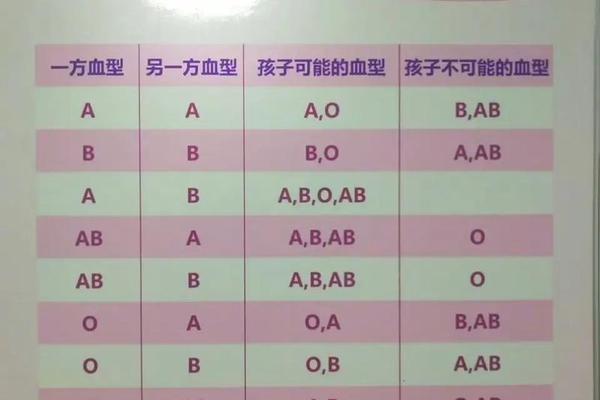

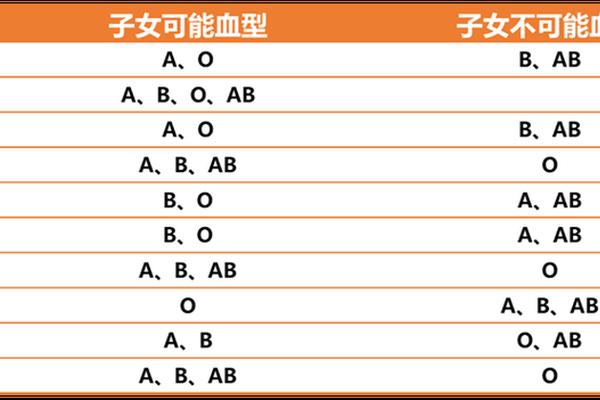

A型血的遗传基础包含两种可能的基因组合:AA型(纯合子)或AO型(杂合子)。根据孟德尔遗传定律,当父母均为A型血时,遗传过程可能出现三种情况:若父母均为AA型,子女必然继承两个A基因,表现为A型;若父母一方为AA型、另一方为AO型,子女有75%概率获得A型;若双方均为AO型,则子女有25%概率表现为O型。例如,上海黄浦区体检站的临床数据显示,我国A型父母生育O型子女的实际发生率约为6.7%,这与理论概率存在偏差,可能与基因重组概率及隐性基因表达调控机制有关。

值得注意的是,A型血存在亚型分化。2018年黑龙江省疾控中心的研究指出,A型血中的A1亚型占比超过80%,而罕见的A3、Ax等亚型可能影响血型检测结果。当父母携带不同A型亚型时,虽仍表现为A型,但可能增加子女出现特殊血型的概率。这解释了为何部分A型父母在常规血型检测中显示"纯A型",却可能生育O型后代。

二、B型父与A型母的组合

父亲B型与母亲A型的组合创造了更复杂的遗传可能性。B型血的基因型可能是BB(纯合子)或BO(杂合子),而A型母亲同样存在AA/AO两种可能。根据ABO血型遗传矩阵,这种组合可能产生A、B、AB、O四种血型。浙江大学医学院2023年的研究显示,实际临床中AB型出现概率约为18.3%,略低于理论值,可能与基因连锁现象有关。

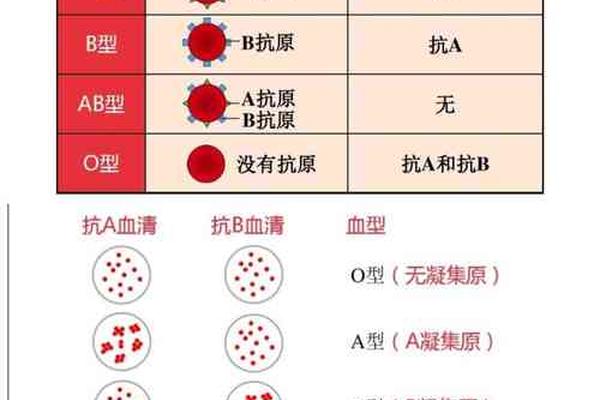

特殊案例中可能出现"伪O型"现象。如孟买血型个体虽携带A/B基因,但因缺乏H抗原前体物质,常规检测显示为O型。2021年广州某医院曾出现B型父亲与"O型"母亲生育A型婴儿的案例,基因检测证实母亲实为孟买血型携带者。此类罕见情况说明,血型遗传存在0.02%的例外概率,需结合基因检测才能准确判断。

三、医学实践中的重要意义

血型遗传规律对产科医学具有特殊价值。当O型母亲孕育A/B型胎儿时,ABO溶血发生率达20%,第一胎即可出现溶血反应。上海市妇产科医院的数据显示,A型母亲与B型父亲组合的新生儿黄疸发生率较其他组合高37%,这与抗原抗体反应强度直接相关。临床建议此类夫妇孕16周起定期检测抗体效价,必要时进行免疫球蛋白干预。

在法医学领域,血型成为亲子鉴定的初级筛查工具。虽然现代DNA检测准确率达99.99%,但血型匹配仍能快速排除35%的非亲子关系。值得注意的是,2019年最高法司法解释明确:单一血型不符不能作为否定亲子关系的法定证据,必须结合STR基因座检测。这种双重验证机制既提高效率又保证准确性。

四、社会认知与科学普及

公众对血型遗传存在普遍误解。网络调查显示,42%的受访者认为"父母均A型必生A型孩子",而实际上O型概率可达25%。科普作家王韬指出,这种认知偏差源于显性基因的"确定性幻觉",忽视了隐性基因的潜在影响。医疗机构正在通过遗传咨询门诊、产前教育课程等方式加强科学传播,某三甲医院实施该措施后,孕产妇血型知识正确率从58%提升至89%。

文化层面,血型性格学说在东亚地区广泛流行。虽然日本学者能见正比古的《血型性格学》销量超千万册,但国际医学界至今未发现血型与性格的确凿关联。中国科学院心理研究所2024年的Meta分析显示,115项相关研究中仅6项显示弱相关性,且无法排除文化暗示效应。这提示公众需理性看待血型文化,避免形成认知偏见。

血型遗传规律既遵循基本的孟德尔定律,又因基因重组、亚型变异等复杂因素存在特例。对于A型父母组合,需关注隐性基因表达的可能性;而B型与A型的组合则展现了遗传多样性的特点。现代医学已建立从产前筛查到新生儿干预的完整体系,未来研究可深入探索表观遗传学对血型表达的影响。建议公众通过正规渠道获取遗传知识,在出现血型不符疑虑时,优先选择CMA(染色体微阵列分析)等精准检测技术,避免因认知局限导致家庭关系误解。