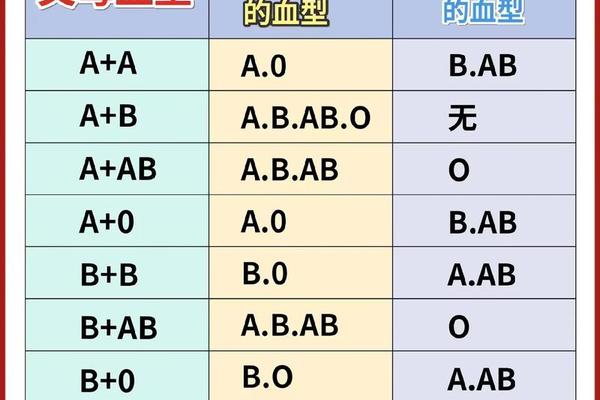

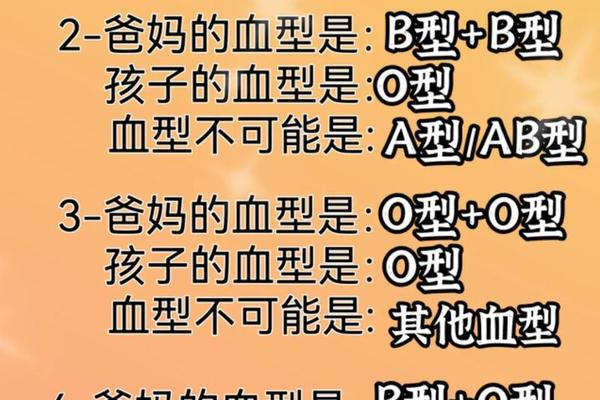

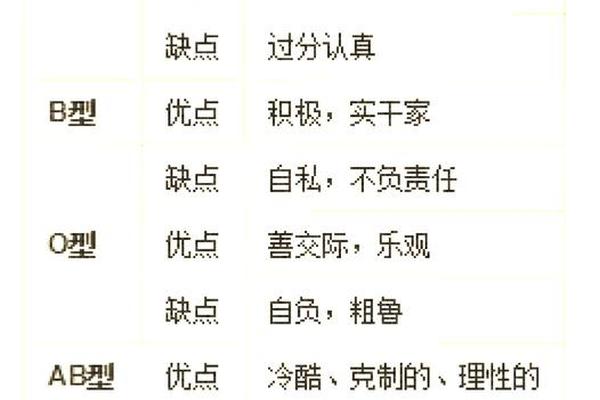

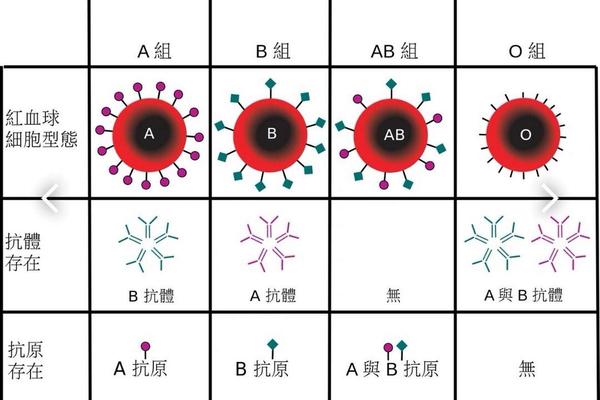

当母亲为B型血,父亲为A型血时,孩子的血型可能呈现多样性。根据经典的孟德尔遗传定律,ABO血型由父母双方各提供一个等位基因共同决定。A和B为显性基因,O为隐性基因,因此父母的基因型可能分别为B型(BB或BO)和A型(AA或AO)。通过基因重组,孩子可能继承A、B、O三种基因的组合,理论上四种血型(A、B、AB、O)均有可能出现。例如,若父亲的基因型为AO,母亲为BO,孩子的基因型可能是AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)。

这一遗传规律的复杂性源于显隐性基因的表达差异。即使父母的血型为A和B,隐性基因O仍可能通过重组传递给下一代。研究表明,这类组合下孩子为O型血的概率约为6.25%,AB型血概率为25%,而A型和B型血则各占约37.5%。这种多样性解释了为何传统认知中“父母A+B型必生AB型”的误区需要被科学修正。

二、罕见血型的特殊影响

尽管常规遗传规律覆盖了绝大多数情况,但血型系统中仍存在罕见的例外。例如“孟买血型”现象,其本质是H抗原缺失导致ABO抗原无法正常表达。若父母中一方携带H基因的隐性突变(hh基因型),即使其表型为O型,仍可能将A或B基因传递给子女。例如,假设母亲实际为孟买型B型(基因型为hh BO),父亲为普通A型(AO),孩子可能继承B和A基因,最终表现为AB型。

顺式AB型血的存在也打破了常规遗传模式。这种突变使A和B基因同时位于一条染色体上,当与O型基因结合时,子代可能表现出AB型血。例如,若父亲携带顺式AB基因(AB/O型),母亲为普通B型(BO),孩子可能继承AB和B基因,形成AB型或B型血。此类案例虽罕见(发生率约50万分之一),但足以说明血型遗传的复杂性。

三、医学检测的实践意义

血型遗传规律在临床医学中具有重要应用价值。新生儿溶血病的风险评估与父母血型密切相关。若母亲为O型血而胎儿为A/B型,母体可能产生抗体攻击胎儿红细胞,导致黄疸或贫血。虽然本文讨论的案例中母亲为B型血,但若孩子为A型,仍需警惕父系A抗原引发的免疫反应,尤其是在二胎妊娠时抗体滴度升高的风险。

血型鉴定技术需结合多维度分析。常规血清学检测可能因抗原表达弱(如B亚型)或技术局限出现误判。例如,某案例中母亲实际为孟买型B型,常规检测显示为O型,导致孩子AB型血引发亲子关系质疑,最终通过基因测序才得以澄清。现代医学建议对血型矛盾案例采用分子生物学检测(如PCR-SSP)以提高准确性。

四、社会认知的科学纠偏

传统观念常将血型矛盾与问题直接关联,但科学证据表明生物学解释更为普遍。统计显示,约0.1%的血型遗传异常案例由孟买型、顺式AB型等罕见因素引起,而非非亲生关系。例如,2008年《中华医学遗传学杂志》报道的案例显示,一对B型和A型父母通过基因检测确认其AB型子女的合法性,推翻了血清学检测的初步误判。

公众教育需强调血型遗传的多元性。日本学者山本(2015)指出,仅依赖ABO系统进行亲子推断的误差率可达0.03%,若结合HLA系统检测则可降至0.0001%。医疗机构应建立血型矛盾案例的标准化处理流程,包括重复检测、基因分析和遗传咨询,以避免家庭信任危机。

五、未来研究方向展望

血型遗传研究需进一步探索基因表达的调控机制。例如,H抗原的合成途径中,FUT1和FUT2基因的调控细节尚未完全明确,这可能解释部分孟买型血型的个体差异。环境因素对血型抗原表达的影响(如孕期营养与表观遗传)仍是研究空白。

技术进步为精准血型鉴定提供新可能。第三代基因测序技术已能识别ABO基因的微小突变,而人工智能算法可通过大数据预测罕见血型的分布规律。建议建立全球血型基因数据库,整合临床案例与遗传信息,为异常血型提供快速诊断支持。

总结

父母血型为B型和A型时,孩子可能具有A、B、AB或O型血,其遗传机制受显隐性基因重组与罕见变异共同影响。医学实践需结合血清学、分子生物学检测以应对复杂案例,而社会认知应摒弃简单化推论,转向科学化理解。未来研究需深化基因调控机制探索,并推动检测技术的标准化与智能化,以保障家庭和谐与医疗安全。