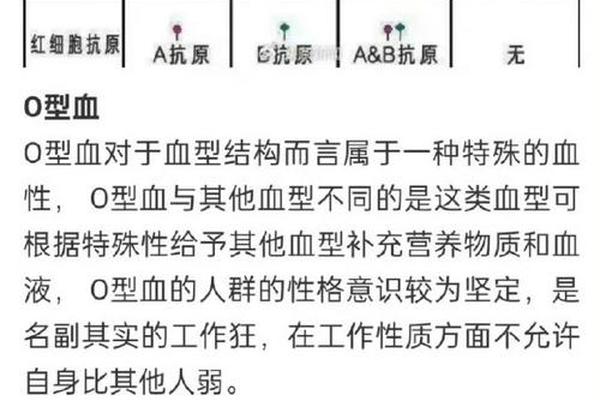

在人类复杂的生命密码中,血型是遗传赋予个体的独特标识。所谓A型Rh阳性,即ABO血型系统中的A型,同时属于Rh血型系统中的阳性类别。根据ABO系统,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;而Rh系统则以是否存在RhD抗原来划分阳性或阴性。Rh阳性人群占比高达99.7%(以汉族为例),因此A型Rh阳性属于常见血型。

这一分类的根基可追溯至20世纪初。1901年,奥地利医学家兰德斯坦纳发现ABO血型系统,其学生随后补充了AB型的存在。至1940年,科学家进一步引入Rh血型概念,将人类血型划分为Rh阳性与阴性。这种双重分类法至今仍是临床输血匹配的核心依据。值得注意的是,血型系统并非仅此两类,目前已知的血型抗原多达40余种,但ABO和RhD仍是临床实践中最关键的指标。

二、生物学特征与免疫机制

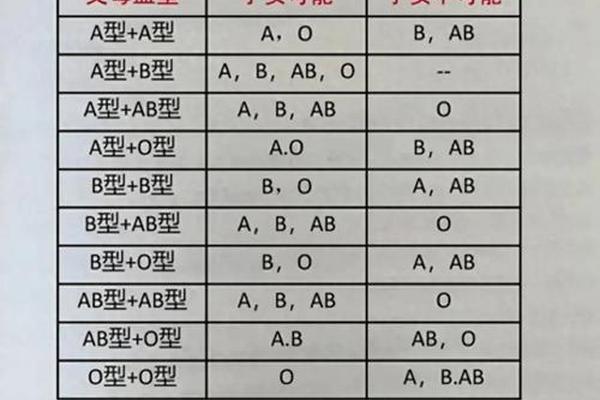

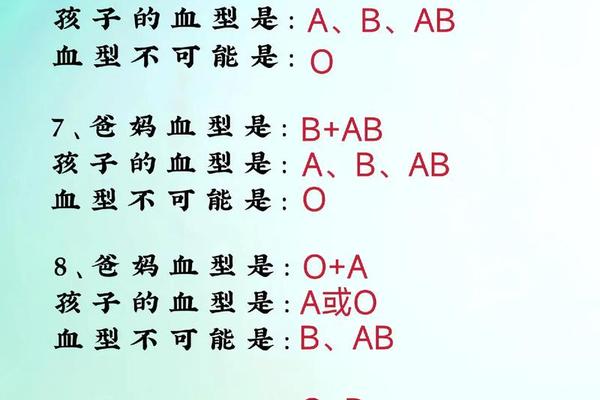

A型Rh阳性的生物学特性决定了其在免疫反应中的独特地位。从抗原-抗体相互作用的角度看,A型红细胞表面的A抗原会与血浆中的抗B抗体形成“互补防御”。当输入B型或AB型血液时,受血者的抗B抗体会攻击供血红细胞的B抗原,引发溶血反应。A型血个体在输血时需严格匹配ABO系统,但RhD阳性特征使其可接受Rh阳性或阴性供血(仅限红细胞输注)。

近年研究揭示,血型与免疫系统的关联可能更为深远。例如,2020年一项针对新冠病毒易感性的预印本研究指出,A型血人群感染风险较高,而O型血相对较低。尽管该结论尚未通过同行评议,且存在样本局限性,但南方医科大学赵卫教授指出,这可能与不同血型人群的抗体分布差异有关。A型血浆中缺乏抗A抗体,而抗B抗体是否对病毒入侵存在间接抑制效应仍需验证。

三、临床输血与医学应用

在临床实践中,A型Rh阳性的输血兼容性具有双重性。一方面,作为红细胞供体时,A型血可输给同型或AB型患者;其血浆因含抗B抗体,仅能输注给O型或A型受血者。这种特性使得A型血在紧急输血中虽非“万能”,但其储备量对医疗系统至关重要。

Rh血型的兼容规则进一步增加了复杂性。虽然A型Rh阳性个体可接受Rh阴性供血(因无抗RhD抗体),但Rh阴性患者若输入Rh阳性血液则可能产生致命性溶血反应。这一机制在妊娠中尤为关键:Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,需通过抗D免疫球蛋白预防抗体生成。近年来,剑桥大学通过酶处理技术将肾脏血型转为O型的研究,为器官移植的跨血型匹配提供了新思路,未来或可拓展至A型血的临床应用。

四、社会认知与公共卫生意义

社会对A型Rh阳性的认知常伴随误区。例如,部分文化将血型与性格关联,认为A型血人群更具严谨性,然而这类观点缺乏科学依据。首都医科大学邢卉春教授强调,血型研究需基于分子生物学证据,而非统计学相关性。公众对“熊猫血”(Rh阴性)的关注常掩盖了Rh阳性血型的多样性需求,实际上,A型Rh阳性同样面临区域性供需失衡问题。

从公共卫生角度,定期献血是保障血库安全的核心。数据显示,我国无偿献血率仅为1.2%,远低于世界卫生组织推荐的1.8%-3%标准。A型Rh阳性作为主流血型之一,其捐献率直接影响急救医疗效率。2022年丹麦学者发现肠道菌群酶可将任意血型转化为O型,这一技术若成熟或将缓解血型特异性短缺,但其工业化生产仍需数年验证。

五、未来研究与技术挑战

血型科学的未来聚焦于两大方向:一是深化血型与疾病的关联机制研究,二是开发血型转换技术。针对前者,需开展大规模队列研究,结合基因组学解析A型血与特定疾病(如心血管疾病、癌症)的潜在联系。例如,白血病患者可能出现ABO抗原减弱现象,这为血型与免疫微环境相互作用提供了研究切入点。

后者则涉及合成生物学与酶工程的突破。2023年隆德大学团队从嗜黏蛋白阿克曼菌中提取的酶,可高效清除红细胞抗原,其转化效率较早期咖啡豆酶提升40倍。该技术仍面临酶稳定性、成本控制及长期安全性评估等挑战。哈佛医学院的临床试验表明,改造后的O型红细胞虽未引发急性反应,但部分受试者出现抗B抗体滴度升高,提示潜在免疫风险。

A型Rh阳性作为人类血型图谱中的重要组成部分,其生物学特性与临床价值远超出普通公众的认知。从免疫机制到输血医学,从疾病关联到技术革新,这一领域的研究持续推动着医学进步。当前,血液安全仍高度依赖无偿献血体系,而未来血型转换技术的成熟或将重塑医疗资源分配格局。建议加强公众科普以消除认知误区,同时加大血型基础研究的投入,特别是在基因编辑与酶工程交叉领域,为全球血液安全提供更坚实的科学支撑。