在人类遗传学的广阔领域中,血型系统如同一把打开生命密码的钥匙。ABO血型作为最古老且应用最广泛的血型系统,其遗传规律不仅揭示了生命延续的奥秘,更在亲子鉴定领域发挥着独特的筛查作用。通过血型遗传规律对照表,人们得以窥见父母与子女间的基因传递轨迹,但这条轨迹背后隐藏着复杂的科学原理与现实的局限性。

ABO血型的遗传机制

ABO血型系统的遗传基础可追溯至1900年兰德斯坦纳的突破性发现。根据现代遗传学研究,该系统的核心由三个等位基因构成:显性基因IA、IB和隐性基因i。个体通过父母各获得一个基因,组合形成AA、AO(A型)、BB、BO(B型)、AB(AB型)或ii(O型)六种基因型。这种显隐关系决定了血型表达,例如携带AO基因型的个体仍表现为A型血,而只有当两个隐性i基因相遇时才形成O型血。

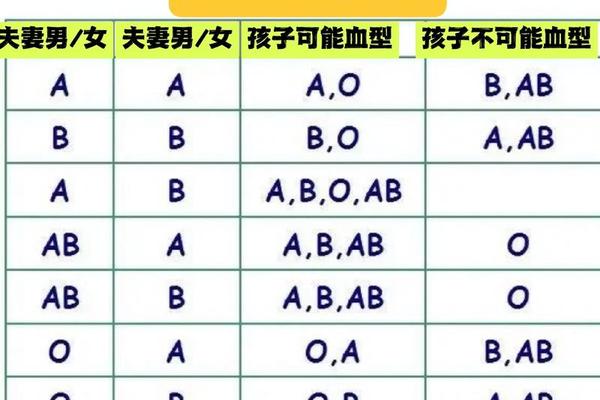

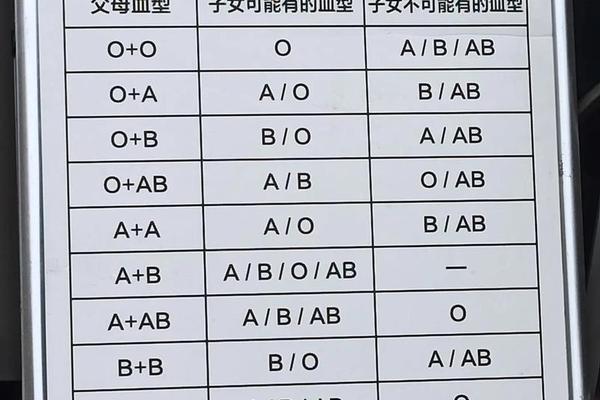

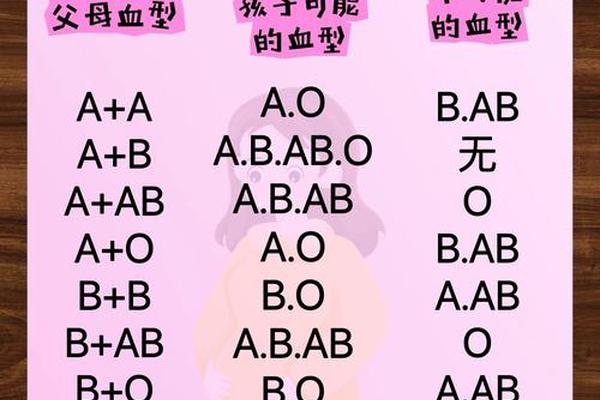

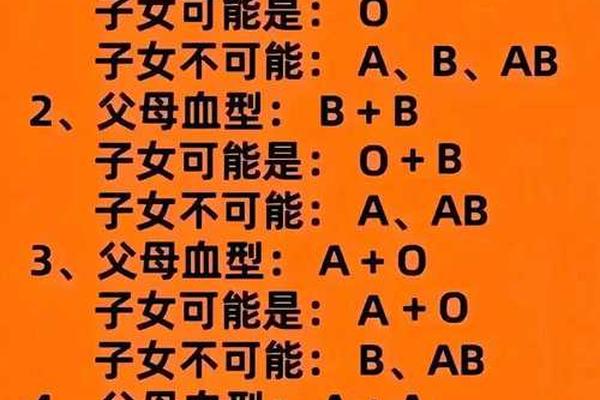

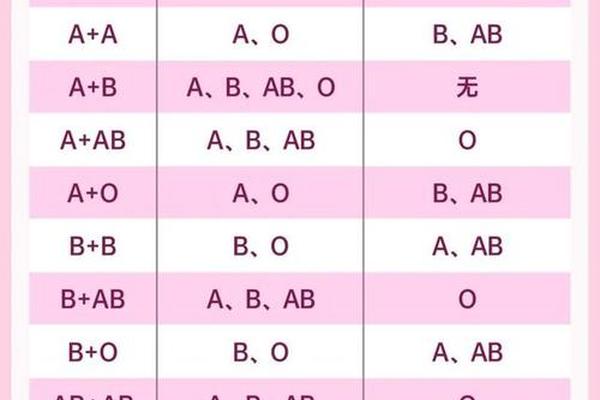

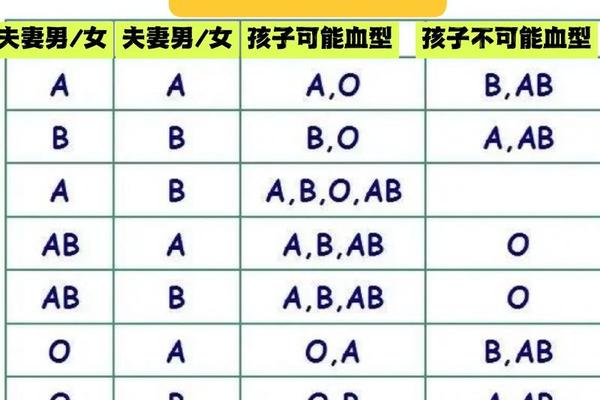

遗传过程中存在显著的统计学规律。父母均为O型血时,子代100%为O型;而AB型与O型血的父母结合时,子代可能为A或B型,但绝不会出现AB或O型。这种规律性源于基因分离定律:O型血父母只能传递i基因,而AB型父母必然传递A或B基因。值得注意的是,血型遗传存在罕见的例外情况,例如孟买血型会干扰常规检测结果,导致O型血母亲与B型血父亲生出A型血子代。

亲子鉴定对照表的科学解读

血型亲子鉴定对照表是基于孟德尔遗传定律建立的逻辑矩阵。以父母均为B型血为例,其子代可能出现B型或O型,但A型和AB型则被完全排除。这种排除性逻辑构成了血型鉴定的核心价值——当子代血型超出理论可能范围时,可初步质疑亲子关系的真实性。例如AB型父母若生出O型子女,则存在生物学矛盾。

然而对照表的应用需结合统计学视角。数据显示,父母为A型与B型的组合,子代出现四种血型的概率分别为3:3:9:1。这种概率分布源于显隐性基因的随机组合特性。实际案例中,约0.01%的亲子关系会因基因突变或特殊血型系统干扰而违反常规规律,这使得血型鉴定只能作为初级筛查工具。

血型鉴定的现实价值边界

在法医学实践中,血型鉴定展现出独特的时效优势。其检测成本仅为DNA鉴定的1/10,且可在30分钟内获得初步结果。这种效率使其在紧急排查、群体筛查等场景中具有不可替代性。2018年某医院新生儿错抱事件中,正是通过批量血型检测快速锁定了12个可疑家庭。

但该技术的局限性同样显著。研究显示,仅凭ABO系统进行亲子鉴定,其非父排除率最高仅达30%。当结合MN、Rh等次要血型系统时,排除率可提升至80%,但仍远低于DNA鉴定99.99%的准确率。这种技术天花板源于血型系统的有限多态性——全球约38%人口为O型血,相同血型个体间无法通过该系统进行区分。

血型科学的发展展望

基因组学的发展为血型研究开辟了新维度。2019年发现的FUT2基因调控区突变,揭示了ABO系统外影响血型抗原表达的新机制。表观遗传学研究则发现,孕期母体环境可能通过DNA甲基化影响胎儿血型基因表达。这些发现正在重塑传统的血型遗传认知。

未来技术融合趋势显著,日本学者已开发出整合ABO、Rh等8个血型系统的AI鉴定模型,使排除率提升至92%。而纳米孔测序技术的突破,使得在血型检测中同步进行DNA分析成为可能。这种多模态检测方法或将重新定义血型鉴定的价值边界。

血型遗传规律犹如自然编写的生命密码本,既揭示了生命延续的基本法则,也暴露出人类认知的局限。在生物识别技术飞速发展的今天,血型鉴定正从单一的遗传学工具演变为连接经典遗传理论与现代分子生物学的桥梁。科学工作者需以更开放的视角,在尊重传统科学遗产的持续探索生命密码的深层奥秘。对于普通民众而言,理性认知血型鉴定的筛查价值,避免陷入"滴血认亲"的认知误区,才是对待这一科学工具的正确态度。