当说唱音乐与血型相遇时,A型血似乎成为一个充满矛盾的话题。一方面,A型血在中国人口中占比28%,并非最稀有群体(AB型仅占7%);血库中A型血的长期短缺与公众对“A型血人少”的误解形成了鲜明对比。这种矛盾背后,既有生物学与遗传学的复杂交织,也涉及文化环境与性格特质的相互作用。本文将从多个维度探讨A型血与说唱文化的关联,解析其看似“稀缺”的深层原因。

一、血型分布的认知偏差

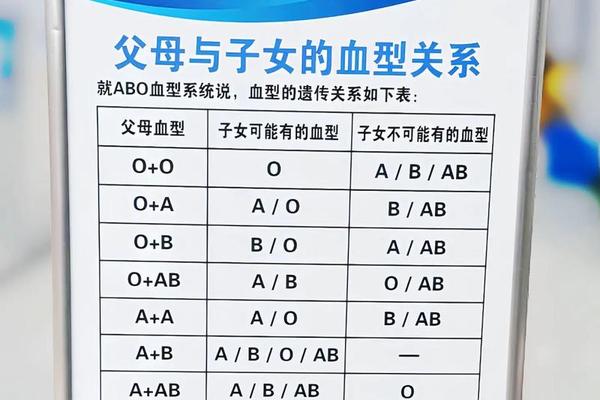

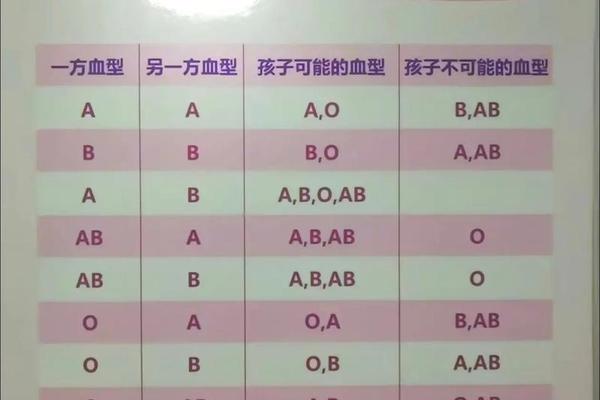

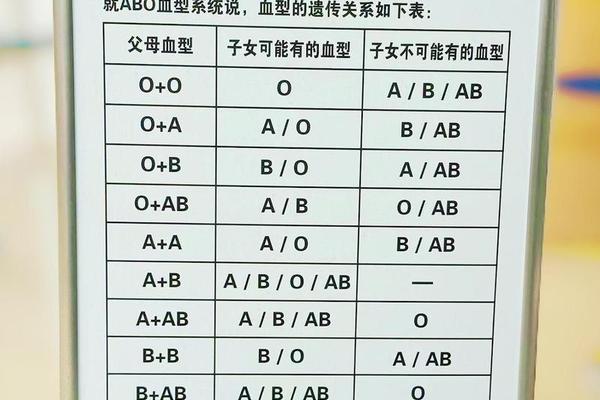

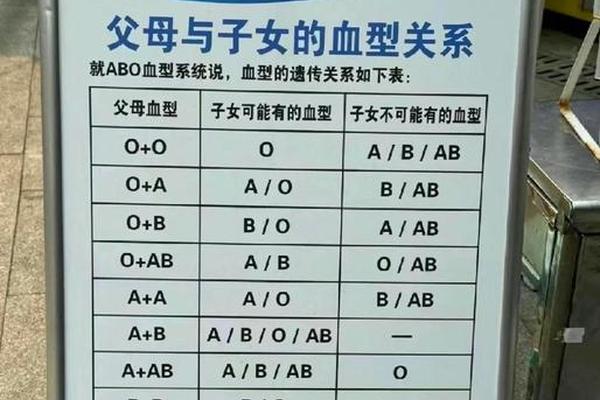

中国ABO血型系统的分布数据显示,A型血以28%的占比位列第二,远高于AB型的7%。公众普遍存在“A型血人少”的认知偏差,这主要源于医疗领域的供需矛盾。A型血的需求量极高,因其可同时供给A型和AB型患者,而AB型仅能接受同型或AB型血液。这种供需失衡导致血库中A型血长期告急,进而强化了社会对A型血稀缺的印象。

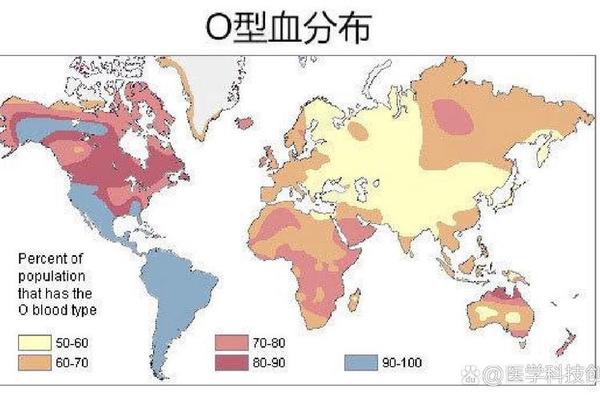

地域差异进一步加剧了认知偏差。例如,长江流域的A型血比例接近30%,而华南地区仅25%。在说唱文化活跃的南方城市,A型血人口相对较少,可能使该群体在相关领域中的可见度降低。这种地域分布与文化活动中心的重叠,无意中塑造了“A型血与说唱文化疏离”的表象。

二、性格特质与艺术表达的冲突

血型性格理论认为,A型血人具有严谨、内省、追求稳定的特质。这类性格在需要即兴创作与情感爆发力的说唱艺术中可能显得“格格不入”。研究显示,A型血表演者更擅长处理细腻的情感表达,例如慢节奏乐曲的细节把控,这与说唱音乐强调的节奏张力和现场互动形成对比。

从职业选择来看,O型血人因其自由奔放的特质被视为“天生的音乐家”,而B型血人则因表现欲强而在表演领域占据优势。相比之下,A型血人更倾向于选择需要逻辑性与计划性的职业,如设计或摄影。这种职业倾向差异,可能间接导致A型血在说唱领域的代表性不足。

三、文化环境与群体认同的塑造

说唱文化的核心精神是反叛与突破,这与A型血人注重社会评价的特质存在潜在冲突。一项针对音乐表演专业学生的调查发现,A型血人在集体合作中更关注团队稳定,而说唱文化中的个体主义倾向可能削弱其参与意愿。例如,O型血人善于带动现场气氛,成为舞台焦点,而A型血人则倾向于维持和谐,避免冲突。

血型偏见在亚文化圈层中可能被放大。在日本等A型血占比高的国家,严谨自律的民族性格与说唱文化的结合催生出独特的“理性嘻哈”风格。反观中国,说唱文化更多受欧美自由范式影响,尚未形成兼容A型血特质的本土化表达,这进一步限制了该群体的参与度。

四、生理机制与艺术潜能的双向影响

基因研究显示,音乐能力约32%-62%由遗传决定,而A型血与消化系统疾病的高相关性可能影响艺术潜能开发。例如,A型血人患消化性溃疡的风险较高,长期健康问题可能分散其对音乐创作的投入。血型抗原的免疫特性与神经递质代谢存在关联,A型血人体内皮质醇水平较高,这种压力激素可能抑制即兴创作所需的放松状态。

从进化视角看,A型血作为农耕文明的产物,其群体更适应规律性劳作而非艺术创新。相比之下,游牧背景的B型血与O型血在历史上与流动性强、适应性高的生存方式绑定,这种基因记忆可能延续为艺术表达中的优势。

A型血在说唱领域的“稀缺性”,实质是生物学特质、文化环境与群体心理共同作用的结果。纠正公众对血型分布的认知偏差,需要加强科学数据传播;而推动说唱文化的多元化发展,则应探索兼容不同血型特质的表达形式。未来研究可深入追踪血型与艺术风格适配性的实证数据,或结合神经科学解析血型影响创造力的生理机制。唯有打破固有偏见,才能释放每个血型群体的艺术潜能。