在人类的血液系统中,ABO血型与Rh血型的组合构成了复杂的免疫学特征。AB型Rh阴性(俗称“熊猫血”)与B型Rh阴性作为稀有血型,其生物学特性和临床意义常引发公众关注。本文将从血型系统的基础分类、临床影响、遗传机制及社会价值等角度,系统解析这两种特殊血型的本质差异与共性,并探讨其对现代医学的启示。

一、血型系统的双重维度

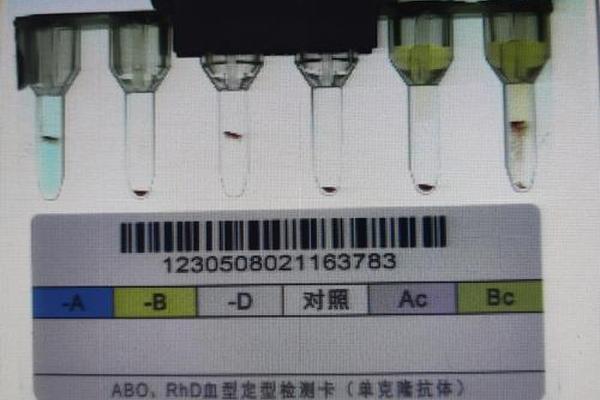

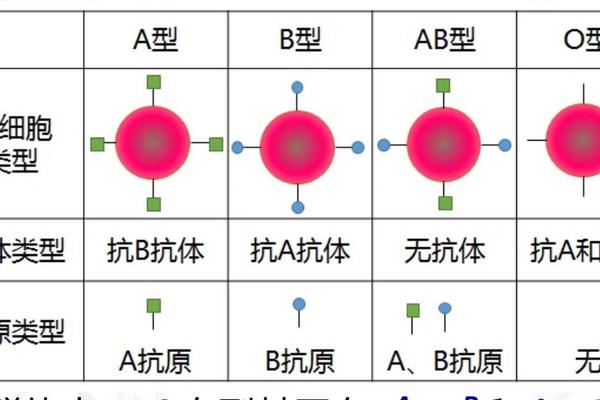

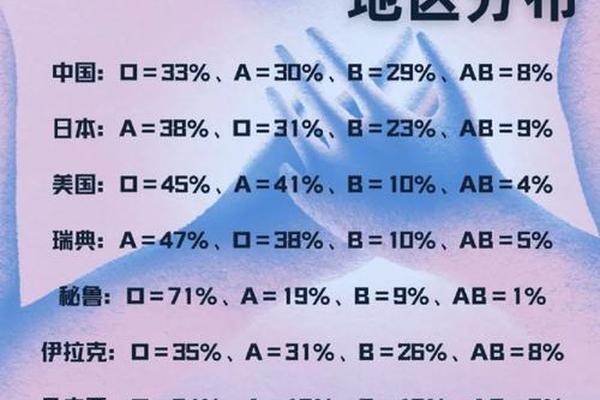

ABO血型系统与Rh血型系统共同构成了人类血型分类的核心框架。ABO系统根据红细胞表面A、B抗原的存在情况分为A型、B型、AB型和O型,其中AB型是唯一同时携带A、B抗原的血型,其血清中不含抗A或抗B抗体,因此在紧急输血时可接受任何ABO血型的血液。Rh系统则以D抗原为判断标准,Rh阳性者携带该抗原,阴性者则缺失,汉族人群中Rh阴性比例仅0.2%-0.3%,因而被称为“熊猫血”。

值得注意的是,AB型与B型血均可进一步划分为Rh阳性或阴性。例如AB型Rh阴性(AB-)与B型Rh阴性(B-)虽然同属稀有血型,但二者的免疫学特征截然不同:AB-个体的红细胞携带ABO系统的A、B抗原,但缺乏Rh系统的D抗原;而B-个体的红细胞仅携带B抗原,同时缺失D抗原。这种双重维度的分类体系,为临床输血和器官移植提供了精准的配型依据。

二、临床医学的关键差异

在输血医学中,AB型Rh阴性患者面临更复杂的血液供给挑战。由于其红细胞同时带有A、B抗原,理论上只能接受AB型Rh阴性供血,但实际临床中常采用O型Rh阴性红细胞进行应急输注。相比之下,B型Rh阴性患者的需求相对简单,仅需匹配B型或O型Rh阴性血液即可,但由于Rh阴性血库储备有限,两类患者均需提前建立血液储备档案。

妊娠管理方面,Rh阴性孕妇若孕育Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病。AB型Rh阴性母亲由于ABO系统的特殊性,其抗D抗体对胎儿红细胞的攻击强度可能弱于B型Rh阴性母亲,这与AB型血浆中天然缺乏抗A/B抗体的特性相关。两类孕妇均需在妊娠28周及分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,以阻断抗体产生。

三、遗传规律的复杂呈现

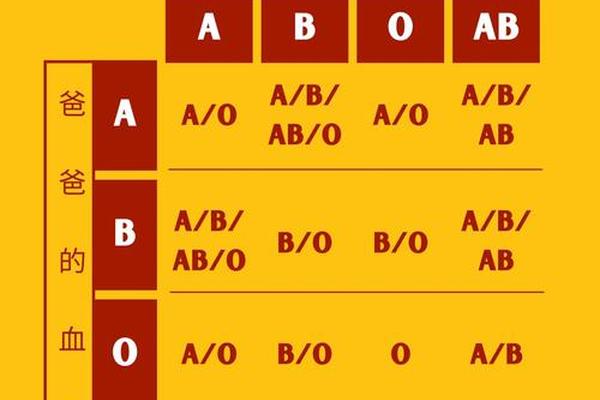

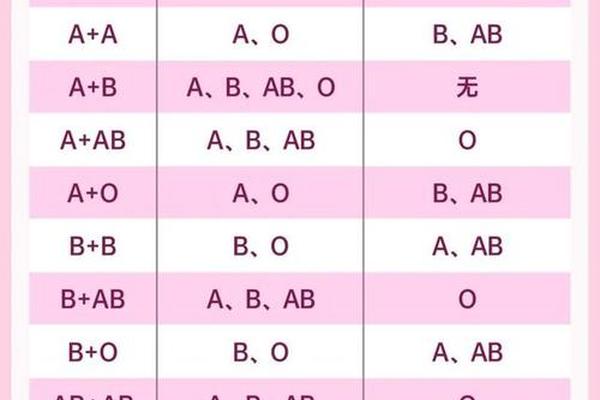

从遗传学角度看,AB型与B型Rh阴性的形成机制具有显著差异。AB型由父母双方分别传递A、B基因决定,其Rh阴性特征则需双亲均携带隐性d基因;而B型Rh阴性需要至少一个B基因和一个隐性d基因。统计显示,AB型Rh阴性的发生率约为0.06%(AB型占7%×Rh阴性0.3%),而B型Rh阴性则为0.9%(B型占30%×Rh阴性0.3%)。

特殊遗传现象如cisAB型的发现,进一步增加了血型研究的复杂性。这类罕见变异中,A、B抗原由同一条染色体编码,导致AB型父母可能生育出O型子女。此类案例提示,常规的血型遗传规律表在实际应用中需结合基因检测,特别是在涉及亲子鉴定或稀有血型溯源时。

四、社会系统的特殊价值

作为“血液中的大熊猫”,AB型Rh阴性个体的临床价值尤为突出。全球最大的稀有血型数据库——国际稀有血型库统计显示,AB-型登记人数不足总库容的5%,这使得该类血液的紧急调用响应时间较其他Rh阴性血型延长40%。为此,我国自2018年起建立动态管理的熊猫血互助网络,通过区块链技术实现跨区域血液调配。

公众教育方面,针对AB型Rh阴性群体的健康指导需特别强调外伤预防。因其接受Rh阳性血液后产生的抗D抗体具有终身性,二次接触将引发严重溶血反应。相比之下,B型Rh阴性个体的健康教育更侧重定期抗体筛查,特别是在多次输血或妊娠后需监测抗体效价变化。

AB型Rh阴性与B型Rh阴性虽同属稀有血型范畴,但在抗原构成、临床处置及遗传模式等方面存在本质差异。随着单细胞测序技术的发展,未来可能实现对D抗原表达调控机制的精准解析,为人工合成通用型Rh阴性血液提供理论支撑。建议进一步完善三级血站联动的稀有血型储备体系,同时加强公众对血型系统的科学认知,特别是在婚育前开展血型基因检测,从源头降低新生儿溶血病风险。血型研究的深化,不仅关乎个体医疗安全,更是人类探索生命密码的重要窗口。